米不足?価格高騰?『令和の米騒動』とは?(コメ、価格高騰、消費者物価指数)コメ不足と価格高騰の背景、原因、今後の展望

2024年、記録的な猛暑と減反政策が引き金となり「令和のコメ騒動」が勃発!米の品質低下、価格高騰、そして物価上昇の連鎖。家計を圧迫し、日本経済に影を落とす。2025年まで続く見通しの中、食卓を守るために何ができるのか?コメ不足の真相と、今後の展望を徹底解説!

消費者物価指数と影響

2025年の米価高騰、家計への影響は?

消費圧迫、節約志向、消費減退につながる。

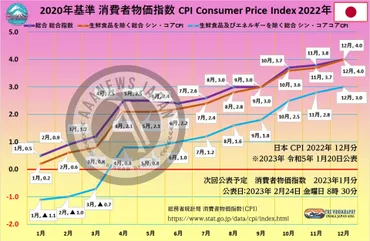

ここからは、消費者物価指数への影響について解説していきます。

公開日:2023/02/02

✅ 2022年12月分の消費者物価指数(CPI)は、総合指数が前年同月比4.0%上昇、生鮮食品を除く総合指数も4.0%上昇、生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数(コアコアCPI)は3.0%上昇でした。

✅ 物価上昇の要因として、食料品が7.0%、エネルギーが15.2%上昇しており、特にエネルギーの上昇が目立っています。

✅ コアコアCPIは、天候や市況に左右されやすい食料品とエネルギーを除いた指数であり、物価の基調を把握するために重要視されています。

さらに読む ⇒報道 ニュース 統計 データ情報配信・政治経済国際・AAANEWS出典/画像元: https://aaanewsjapan.com/cpi-consumer-price-index-japan-202212/米類が前年同月比101.7%上昇というのは、本当にすごいですね。

食卓への影響はもちろん、家計への負担も大きいですし、節約志向を強めるのも当然ですよね。

2025年5月には、米類の消費者物価指数が209.7、前年同月比で101.7%の上昇を示しました。

この上昇は、コアCPIを0.66%押し上げ、米を原材料とする食料品や外食への影響も考慮すると、その影響は無視できません。

また、家計の消費を圧迫し、節約志向を強めることで消費の減退につながる可能性も指摘されています。

家計への影響は深刻で、米価の上昇は他の食材の買い控えや消費意欲の減退を引き起こしています。

日本銀行も米価上昇を物価上昇の要因の一つとして注目しており、2025年度のコアCPIの上方修正にも影響を与えています。

もう、お米も気軽に買えなくなっちゃったわ。おかずも質素になっちゃって、本当に困るわ。

政府の対応と今後の見通し

備蓄米放出、価格抑制は一時的?減反政策の影響は?

作付面積減少と補助金制度が課題。

政府は、備蓄米の放出を検討しているんですね。

減反政策が続いている中で、どれほどの効果があるのか気になります。

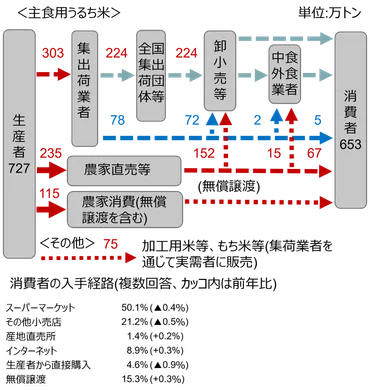

✅ 2024年8月に発生した米の品薄状態と価格高騰が、2025年に入り再燃。原因として、農協を経由しない流通ルートの増加、消費者の家庭内ストックの積み増し、大手外食チェーンなどの在庫確保などが考えられる。

✅ 「消えた21万トン」という報道はミスリードの可能性があり、農家の直接販売や消費者の買い占めによる影響が大きい。農林水産省のデータではコメの生産量は増加しているものの、消費者の不安感から家庭内ストックが増加している。

✅ コメ不足は、過去の災害やマスク不足に見られるような、消費者の買い占め行動が影響している。店頭に十分な量のコメが供給されれば、消費者の不安が解消され、在庫調整が進むことが期待される。

さらに読む ⇒野村證券|資産運用のご相談、株式・投資信託・債券をはじめ資産運用コンサルティングの証券会社出典/画像元: https://www.nomura.co.jp/wealthstyle/article/0305/2023年、2024年ともに、作況指数は良好なのに、作付面積が減少しているっていうのは、なんだか矛盾していますね。

減反政策の影響も、まだ続いているということでしょうか。

政府は備蓄米の放出を検討していますが、減反政策が続いているため、価格抑制効果は一時的なものにとどまる可能性があります。

作況指数は2023年、2024年共に101と良好ですが、作付面積の減少が問題となっています。

2018年に減反政策は廃止されたものの、米農家が転作した場合の補助金制度は残っており、これが作付面積減少の一因となっています。

一方、中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇も、物価上昇のリスクを高めています。

原油価格の上昇は、実質GDPを押し下げ、個人消費デフレータを押し上げる効果があり、電気代やガス代への影響も避けられません。

減反政策の見直しも必要だと思う。政府はもっと、米農家の支援に力を入れるべきだよ。そして、流通ルートの多様化も重要だね。

解決策と今後の展望

米価高騰を抑える鍵は? 食料品価格の行方は?

作付面積拡大と供給能力向上です。

最後に、今後の展望と解決策について考察していきます。

✅ 5月の全国消費者物価指数は3.7%上昇し、2年4か月ぶりの高い伸び率となった。

✅ 特に米類は101.7%上昇と大幅に価格が上昇し、おにぎりや外食のすしなど、米を使う品目も影響を受けている。

✅ 電気代や都市ガス代の上昇に加え、原材料費の高騰により食料品全体も上昇傾向にある。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/25ece7299b2b6e9cf7906c1416c79e9a238e7098米の価格高騰を抑えるためには、作付面積の拡大による供給能力の向上が不可欠ということですね。

実質賃金が改善されれば、消費も回復する可能性はありますが、状況は予断を許さないということですね。

筆者は、直接支払や米・加工品の輸出拡大による水田農業の再生を提言しています。

作付面積が拡大しなければ、異常気象や需要急増による価格の急騰を招きかねません。

米価上昇を抑制し、物価と消費の両方を安定させるためには、作付面積の拡大による供給能力の向上が重要です。

直近の都区部の消費者物価指数では、1月の米類価格が前年比+70.7%と、上昇率の拡大が続いています。

今後の展望としては、実質賃金改善による消費回復の期待があるものの、消費者の節約志向が強まれば、個人消費が予想を下回る可能性もあります。

2025年5月末から販売が始まった備蓄米は、まだ消費者物価指数には反映されていません。

生鮮食品を除く食料品全体も7.7%上昇しており、今後も価格変動に注意が必要です。

直接支払とか、輸出拡大ってのは、良い解決策だと思う。もっと、米農家が頑張れるように、国も応援してほしいな。

今回の記事では、令和の米騒動について、原因から対策、そして今後の展望までを解説しました。

消費者物価指数への影響も大きく、今後の動向に注目です。

💡 2023年の猛暑によるコメの品質低下と供給不足が、価格高騰の主な原因。

💡 53年間継続された生産調整政策が、米産業の縮小を招き、供給量を抑制している。

💡 作付面積の拡大や輸出拡大による水田農業の再生が、今後の重要な課題。