日本の金融機関、NZBA(脱炭素)離脱ラッシュの裏側とは? 脱炭素への取り組みは?(疑問形)日本の金融機関のNZBA脱退と、その後の戦略

2025年、日本の金融機関がNZBA離脱ラッシュ! 独自の脱炭素戦略へ転換。米国の政治リスクや、アジア特有の事情が背景に。各社がESG投資を強化し、地域に合わせたトランジション支援を重視。TCFDやSBTなどの国際イニシアティブも活用し、2050年カーボンニュートラル実現を目指す。金融機関の新たな気候変動対策とは?

金融機関の気候変動対策への取り組み

金融機関が気候変動対策で果たすべき役割は?

脱炭素社会への移行を資金面で支援。

三井住友FGのNZBA離脱は、独自の戦略を追求するためということですが、他社への影響も気になりますね。

公開日:2025/03/04

✅ 三井住友フィナンシャルグループ(FG)は、独自の脱炭素戦略を追求するため、国際的な気候変動対策グループ「ネットゼロ・バンキング・アライアンス(NZBA)」からの離脱を決定しました。背景には、社内体制の整備と、米国大手銀行の相次ぐ脱退の影響があります。

✅ NZBAは、金融機関が投融資ポートフォリオの温室効果ガス排出量を実質ゼロにするための枠組みであり、加盟には厳しい基準と制約があります。三井住友FGは、これらの制約に縛られず、独自の戦略で脱炭素化を進める方針です。

✅ 今回の決定は、NZBAの影響力低下を招き、各金融機関が独自の脱炭素戦略を推進する動きを加速させる可能性があります。日本国内でも、他の大手金融機関の動向や、政府の脱炭素金融に関する方針に注目が集まっています。

さらに読む ⇒サステナビリティをステークホルダーの声で可視化するメディア - coki出典/画像元: https://coki.jp/sustainable/esg/48619/金融機関が、脱炭素社会の実現に向けて重要な役割を担っているというのは、理解できます。

国際的なイニシアティブへの参加や、再生可能エネルギーへの投資など、具体的な取り組みが求められますね。

気候変動対策における金融機関の役割は、脱炭素社会への移行を加速させる上で不可欠です。

国際的なイニシアティブへの参加を通じてその責任を果たしており、金融機関は温室効果ガス排出量削減、再生可能エネルギーへの投資、持続可能なビジネスモデルへの支援を通じて、気候変動対策を推進することが求められています。

日本の大手銀行は、2050年までに投融資ポートフォリオの温室効果ガス(GHG)排出量を実質ゼロにすることを目指しています。

NZBAへの加盟は、銀行が投融資を通じて気候変動対策に貢献することを意味し、中間目標の設定や行動計画の公開といった具体的な取り組みが求められます。

これらの取り組みを通じて、金融機関は気候変動対策において重要な役割を果たし、グローバルな課題への対応を強化しています。

色んなやり方があるのは、いいけど、ちゃんと効果があるようにやってほしいわね。

TCFDとSBTを通じた脱炭素経営

金融機関、気候変動で何が重要?TCFDとSBTって?

情報開示と温室効果ガス削減目標。

TCFDやSBTといったイニシアティブへの参加が、脱炭素経営の強化に繋がっているんですね。

✅ 気候変動に関する国際的なイニシアティブ(TCFD、SBT、RE100など)への参加を通じて、日本企業が脱炭素経営への取り組みを強化している。

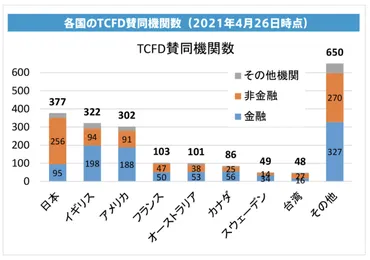

✅ TCFDへの賛同企業数は世界最多であり、特にエネルギー関連企業を中心に開示が進んでいる。SBTにおいては、コミット・認定企業数ともに増加傾向にある。

✅ SBTの認定企業数では日本は世界2位を維持しているが、グローバルな増加数と比較すると、日本企業の割合は徐々に小さくなっている。

さらに読む ⇒LifeTimeTechLabo Inc. - 『ポジメモ』『うちのクロ』そして時間的価値創出支援出典/画像元: https://lttl.jp/column/0013.html企業の情報開示を促進し、投資家がESG投資を行いやすくするというのは、とても重要ですね。

日本企業が、TCFDの賛同企業数で世界最多というのは、誇らしいです。

金融機関が気候変動対策に取り組む上で、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)とSBT(Science Based Targets)といった国際的なイニシアティブは重要な役割を果たしています。

TCFDは、気候変動関連のリスクと機会に関する情報開示を企業に推奨しており、日本は2019年にTCFDコンソーシアムが設立されて以降、賛同機関数が急増し、2021年6月末時点で世界最多(約19%)を誇っています。

SBTは、科学的根拠に基づいた温室効果ガス削減目標を企業が設定し、認定を受けるためのイニシアティブで、日本企業のSBTへのコミット・認定企業数は2018年以降増加傾向にあり、認定企業数においては、日本は世界2位を維持しています。

素晴らしい! 日本企業は、世界をリードするぐらいの気概で、もっともっと脱炭素経営を推進してほしい!

TCFDとPCAFの役割と日本の取り組み

TCFDは何を推奨?日本での取り組みは?

気候関連情報開示と、TCFDコンソーシアム設立。

TCFDやPCAFといった枠組みが、金融機関の気候変動対策を後押ししているんですね。

公開日:2021/06/30

✅ TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)は、気候変動に関する企業の対応を情報開示させるための国際的な枠組みで、投資家がESG投資を行う上で重要な情報源となっている。

✅ 日本政府は、企業の情報開示を促進するため、世界初のTCFDガイダンスを作成し、開示の方法や業種ごとの戦略などを解説している。

✅ 日本のTCFD賛同企業数は世界1位であり、気候変動への取り組みをアピールすることで、金融機関からの認知度向上や対話の充実化に繋がる。

さらに読む ⇒ESG Journal出典/画像元: https://esgjournaljapan.com/column/1282金融機関が、気候変動に関する財務情報を開示することは、投資家にとって重要な情報源となりますね。

PCAFを通じて、ポートフォリオ全体の温室効果ガス排出量を把握することも、脱炭素への取り組みを強化する上で不可欠です。

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)は、2015年にG20の要請を受け、金融安定理事会(FSB)が設立し、Michael Bloomberg氏が議長を務めました。

TCFDは、気候変動関連のリスクと機会に関する財務情報開示を推奨しており、開示項目は、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4つ。

日本においては、経済産業省が2018年8月よりTCFD研究会を開催し、TCFDガイダンスを作成しました。

2019年5月にはTCFDコンソーシアムが設立され、企業の情報開示と、開示情報の適切な投資判断への活用を目的としています。

また、金融向け炭素会計パートナーシップ(PCAF)は、金融機関がポートフォリオ全体の温室効果ガス排出量を正確に把握し、管理するための重要なイニシアティブであり、日本の大手銀行もPCAFに加盟しています。

すごいですねぇ。日本の金融機関も、世界を相手に頑張ってますね!

日本の金融機関のNZBA離脱と、その後の戦略、そしてTCFDやSBTを通じた脱炭素への取り組みについて、詳しく解説しました。

それぞれの企業が独自の戦略で脱炭素を目指す姿は、今後の日本経済の大きな変化に繋がるかもしれませんね。

💡 日本の金融機関は、NZBAからの脱退後、独自の脱炭素戦略を推進。アジア地域の実情に合わせた支援を重視。

💡 TCFDやSBTなどのイニシアティブへの参加を通じて、日本企業の脱炭素経営は強化。

💡 脱炭素社会の実現に向けて、金融機関の情報開示と具体的な取り組みが重要。