日本の金融機関、NZBA(脱炭素)離脱ラッシュの裏側とは? 脱炭素への取り組みは?(疑問形)日本の金融機関のNZBA脱退と、その後の戦略

2025年、日本の金融機関がNZBA離脱ラッシュ! 独自の脱炭素戦略へ転換。米国の政治リスクや、アジア特有の事情が背景に。各社がESG投資を強化し、地域に合わせたトランジション支援を重視。TCFDやSBTなどの国際イニシアティブも活用し、2050年カーボンニュートラル実現を目指す。金融機関の新たな気候変動対策とは?

💡 日本の大手金融機関が、脱炭素を目指す枠組み「NZBA」から相次ぎ離脱し、その背景には米国政治の変化や独占禁止法のリスクが。

💡 金融機関は、NZBA離脱後、独自の脱炭素戦略へと転換。地域の実情に合わせたトランジション支援を重視する姿勢。

💡 TCFDやSBTといった国際イニシアティブへの参加を通じて、日本企業は脱炭素経営を強化。情報開示も進む。

それでは、詳細を見ていきましょう。

まず日本の金融機関がNZBAから脱退した背景から解説します。

日本の金融機関のNZBA脱退と背景

日本の金融機関、NZBA脱退ラッシュ!理由は?

独自脱炭素化と米国政治・法リスクへの対応。

金融機関のNZBA脱退の背景には、トランプ前大統領の政策や法的なリスクへの懸念があるんですね。

公開日:2025/04/29

✅ 米国のトランプ前大統領による気候変動対策への否定的な姿勢と、訴訟リスクへの懸念から、日米の大手金融機関が脱炭素を目指す国際的な枠組み「ネットゼロ・バンキング・アライアンス(NZBA)」から相次いで離脱している。

✅ NZBA加盟が、化石燃料企業への融資削減につながり、反トラスト法(独占禁止法)に抵触する恐れがあるとの見方や、トランプ政権下でのリスク増大が、離脱の背景にある。

✅ 一部のメガバンクからは、脱炭素への取り組み継続を表明しつつも、枠組みからの離脱が言行不一致であるとの批判があり、脱炭素への取り組みを推進する機運が損なわれる可能性も指摘されている。

さらに読む ⇒JAPAN Forward - Real Issues, Real News, Real Japan出典/画像元: https://featured.japan-forward.com/japan2earth/2025/04/9713/?lang=jaこの動きは、脱炭素に向けた世界の潮流とは逆行しているように見えなくもありません。

各社が独自路線を打ち出すことは、一概に悪いこととは言えませんが、足並みが乱れることで、脱炭素への取り組みが停滞してしまう可能性も否定できませんね。

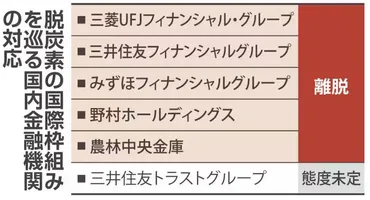

2025年に入り、日本の金融機関が相次いで国連主導の気候変動対策枠組み「ネットゼロ・バンキング・アライアンス(NZBA)」からの脱退を発表しています。

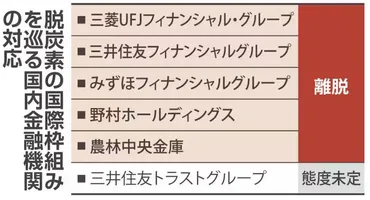

三井住友フィナンシャルグループ(FG)の脱退を皮切りに、野村HD、三菱UFJFG、農林中金、みずほFGが脱退を決定し、現在、三井住友トラストグループのみが残留しています。

これらの脱退は、各社が自社内の脱炭素体制の整備を理由に、独自での対応が可能と判断したことによるものです。

この動きは、2025年に入り加速する世界の金融機関のNZBA離脱の潮流と合致しており、背景には、米国における政治環境の変化と法的リスクの高まりがあります。

トランプ前政権復活の可能性や、化石燃料産業への融資制限に対する批判、さらには独占禁止法違反のリスクが、金融機関の脱退を後押ししました。

いやー、困ったもんだ! トランプさんがまた大統領になったら、もっと酷いことになるかもしれんぞ! 企業は法的なリスクを恐れて、脱炭素から逃げ出してる場合じゃない!もっと積極的に取り組むべきだ!

脱退後の金融機関の新たな戦略

金融機関のNZBA脱退、一体何が変わる?

独自の脱炭素戦略への転換!

NZBAからの脱退が、必ずしも脱炭素への取り組みからの撤退を意味するわけではない、というのは少し安心しました。

公開日:2025/06/19

✅ 金融機関の脱炭素を目指す国際的な枠組み「ネットゼロ・バンキング・アライアンス(NZBA)」から、日本のメガバンクなどが相次いで離脱している。

✅ 離脱の背景には、トランプ前大統領の政策の影響だけではなく、ESG投資に対する疑問や、NZBAの機能不全、明確でない基準なども関係している。

✅ 記事では、NZBAとは何か、なぜ離脱が相次いでいるのか、国際的な枠組みのあり方について、専門家のコメントを交えながら解説している。

さらに読む ⇒NewsPicks | 経済を、もっとおもしろく。出典/画像元: https://newspicks.com/news/13971816/body/各社が、それぞれの強みを活かした脱炭素戦略を模索している状況ということですね。

国際的な枠組みに頼らず、独自路線で脱炭素を目指すというのは、ある意味、日本の金融機関らしいと言えるかもしれません。

脱退は、気候変動対策からの撤退を意味するものではなく、各社の事業環境や専門性を活かした独自の脱炭素アプローチへの転換を意味します。

日本の金融機関は、アジア地域特有の産業構造や発展段階を考慮し、先進国モデルに固執せず、地域の実情に合わせたトランジション支援を重視する姿勢を示しています。

脱退した金融機関は、独自の脱炭素戦略を推進し、各銀行が個別に削減目標を設定したり、ESG関連投資を強化したりする動きが強まるでしょう。

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)もNZBAから脱退しましたが、脱炭素化への姿勢は変えないと表明しています。

今回の動きは、金融機関が気候変動対策への取り組み方を見直し、それぞれの状況に合わせて戦略を調整していることを示唆しています。

国際的な気候変動政策の枠組みも変化し、NZBAに代わる新たなプラットフォームが創設される可能性もあります。

ほんとに、そうですよねぇ。先進国のやり方だけが正解じゃないからね。北海道みたいな寒冷地は、もっと現実的な対策が必要なんだし。

次のページを読む ⇒

金融機関が脱炭素社会を加速!国際イニシアティブを通じ、温室効果ガス削減、再生エネ投資を推進。TCFDやSBT、PCAFを活用し、気候変動対策で重要な役割を担う。