物価高騰の現状と未来予測?(家計と日本経済への影響)日本の物価高騰の要因と対策

2025年の日本を襲う物価高騰の全貌を徹底解説!家計への影響、原因、日銀の対応、そして今後の見通しを明らかに。食料品、エネルギー価格の上昇、実質賃金の低迷…私達の生活はどうなる?最新データから読み解く、日本経済の未来。政府の対策と、私達が知っておくべきこととは?

日銀の対応と物価への影響

日銀の物価目標達成は?今後の物価上昇はどうなる?

物価目標は未達、円安がさらなる上昇要因。

日銀の対応と物価への影響について見ていきましょう。

日銀の金融政策は、物価高騰にどのような影響を与えているのでしょうか。

公開日:2024/04/19

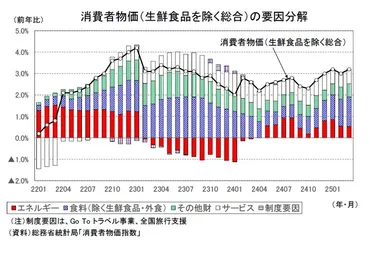

✅ 3月の全国消費者物価指数(生鮮食品除くコアCPI)は前年比2.6%上昇と、2カ月ぶりに鈍化。日銀の金融政策決定会合を控え、利上げの時期を見極める動きが続いている。

✅ エネルギー価格の下落幅縮小や、食料価格上昇の鈍化が見られた一方、コアコアCPIは7カ月連続でプラス幅が縮小。専門家は、円安や中東情勢による原油価格上昇など、今後の物価変動リスクを指摘している。

✅ 今後の注目点は、春闘での賃上げがサービス価格にどう反映されるか、また日銀の物価見通しにおけるリスクバランスの判断。エコノミストは、7月または10月の利上げを予想している。

さらに読む ⇒NewsPicks | 経済を、もっとおもしろく。出典/画像元: https://newspicks.com/news/9871642/body/日銀の金融緩和継続と、今後の利上げに関する議論は、非常に興味深いですね。

専門家の意見も様々で、今後の動向を注視する必要があります。

第三章では、日銀の対応に焦点を当て、2023年7月の消費者物価指数が3.1%上昇し、日銀の物価目標2%を上回ったことを説明します。

日銀は金融緩和を継続し、物価と賃金の動向を慎重に見極めています。

しかし、米国の利上げによる円安が物価上昇を加速させる可能性も指摘されています。

コアCPIの解説と推移、GDPデフレーター、さらに日銀が公表している「刈り込み平均値」「加重中央値」「最頻値」といったコア指標についても解説とチャートが提供されており、物価動向のより深い理解を促しています。

みずほリサーチ&テクノロジーズは、2025年度のコアCPI前年比伸び率を+2.4%と予測しており、円高や原油価格の落ち着きを見込む一方、電気ガス料金支援の反動や燃料油価格激変緩和対策の効果一巡による影響も考慮しています。

うーん、難しい話ね。でも、日銀がどう動くかで、私たちの生活も変わってくるってことよね。ちゃんと見ておかないと。

G7と比較した日本の物価高騰、政府の対策

日本の物価高騰、原因は?政府の対策は?

円安、食料輸入依存、エネルギー価格。減税や補助金。

G7と比較した日本の物価高騰、政府の対策についてです。

日本はG7の中でも物価が高い状況にあります。

その要因と政府の対策を見ていきましょう。

✅ 公明党に関するニュースです。

✅ 詳細な内容は不明です。

✅ 記事番号はp263039です。

さらに読む ⇒公明党出典/画像元: https://www.komei.or.jp/komeinews/p263039/日本の物価高騰がG7で高いのは、食料自給率の低さも影響しているんですね。

政府の対策は、色々な分野にわたっていますが、効果があるのか、しっかり見守る必要がありますね。

日本の物価高騰がG7諸国の中でも高い水準にある背景を分析します。

主な要因として、コメ価格の高騰と食料品の輸入依存による円安の影響が挙げられます。

日本の食料自給率はG7の中で最も低く、円安の影響を受けやすいです。

エネルギー価格に関しては、欧米では原油価格の下落が物価を抑制している一方、日本では政府によるエネルギー価格支援の影響で、原油価格下落の影響が表れにくく、これが物価上昇の一因となっています。

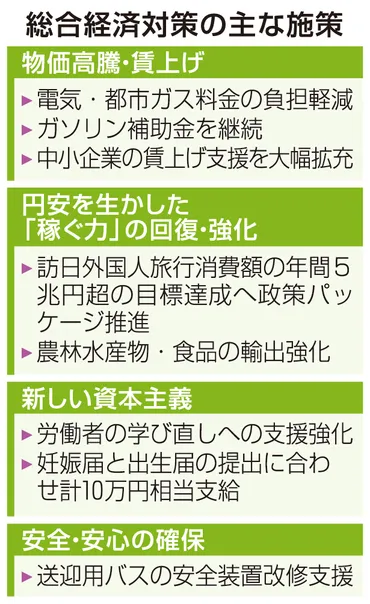

政府は、物価高に対応するため、総額21.8兆円の財政支出を含む経済対策を決定しました。

主要な柱は、物価高対策、賃上げと所得向上、成長力強化、社会変革、安全・安心の確保です。

対策として、ガソリン等の燃料油価格や電気・ガス価格の激変緩和措置を延長しています。

さらに、所得税減税(1人あたり年4万円減税)や低所得者向け給付を実施しています。

2025年2月から3ヶ月間、電気・ガス代補助金が復活しますが、ガソリン補助金の縮小が影響し、物価は複雑な動きをすることになるでしょう。

政府の電気・ガス代補助金は2025年2月から4月にかけて物価を押し下げる一方、ガソリン補助金の縮小が物価を押し上げる要因となり、5月以降は+0.3%Pt近くの上昇寄与となる可能性があります。

なるほど、食料自給率か。日本は、もっと自国の資源を有効活用すべきだよ。政府は、もっと民間企業を支援して、技術革新を促すべきだ。

物価高騰の未来予測

2025年前半の物価はどうなる? 上昇は続く?

物価高止まりが続き、上昇は継続すると予測。

物価高騰の未来予測についてです。

今後の物価はどのように推移していくのでしょうか。

✅ 2025年3月のコアCPI(生鮮食品を除く総合)は前年比3.2%と、4ヶ月連続で3%台を記録。食料価格の上昇が継続する一方、エネルギー価格の上昇は鈍化。

✅ 物価上昇品目数は4ヶ月連続で増加し、上昇品目の割合は79.3%に達した。食料価格の上昇や、エネルギー価格の支援策終了、米国の関税引き上げなどの影響で、今後も物価上昇が続く見込み。

✅ コアCPIの上昇率は、25年度入り後も当面3%台で推移する可能性が高い。7月以降に2%台に低下すると予想されているが、政府の電気・ガス支援策の再開も検討されており、今後の動向に注目が必要。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=81740?site=nli2025年も物価高騰が続く可能性が高いとのこと。

食料品やエネルギー価格、賃金の上昇が鍵を握りそうですね。

今後の動向を注視し、家計防衛をしっかり行う必要があります。

今後の見通しについて考察します。

2025年5月頃までCPIコアは+3%近い上昇率が続く可能性があります。

「持家の帰属家賃を除く総合」はさらに伸びが高く、2024年12月には+4%近く、2025年前半も+3%台半ばで推移すると見込まれます。

2025年前半も食料品の積極的な値上げが続くと予想されます。

2025年5月以降はガソリン補助金の縮小による影響が強まり、物価上昇が継続する可能性があります。

食料品価格の上昇は、円安により企業の価格転嫁が進んでいるためです。

人手不足による人件費上昇分の価格転嫁が進み、飲食料品の値上げが常態化しつつあります。

円安による輸入物価上昇に加え、物流費や人件費の上昇が価格転嫁されているため、物価の高止まりが当面続くことが予測されます。

2025年入り後の値上げ発表も増加しています。

エネルギー価格については、政府の電気ガス料金支援や燃料油価格激変緩和対策が縮小されており、CPIを押し上げる要因となっています。

先行き不安やね。物価は上がる一方やのに、給料はなかなか上がらんし。政府には、もっと国民の生活を第一に考えた対策を期待したいわ。

本日の記事では、物価高騰の現状、原因、そして未来予測について解説しました。

今後の動向を注視し、私たち一人ひとりが賢く対応していく必要があります。

💡 物価高騰は、食料品やエネルギー価格の上昇が主な原因で、家計を圧迫している。

💡 円安や国際情勢の影響、そして政府の対策など、複雑な要因が絡み合っている。

💡 今後の物価は、食料品価格やエネルギー政策、賃上げ動向によって左右される。