物価高騰の現状と未来予測?(家計と日本経済への影響)日本の物価高騰の要因と対策

2025年の日本を襲う物価高騰の全貌を徹底解説!家計への影響、原因、日銀の対応、そして今後の見通しを明らかに。食料品、エネルギー価格の上昇、実質賃金の低迷…私達の生活はどうなる?最新データから読み解く、日本経済の未来。政府の対策と、私達が知っておくべきこととは?

💡 2022年からの物価高騰は、食料品やエネルギー価格の上昇が主な原因。

💡 日銀の金融政策や円安、政府の対策など、様々な要因が複雑に絡み合っている。

💡 今後の物価は、食料品価格やエネルギー政策、賃上げ動向によって左右される。

さて、本日は日本の物価高騰について、その現状、原因、そして未来予測を掘り下げていきます。

まずは、物価高騰によって私達の生活がどのように変化しているのかを見ていきましょう。

家計を圧迫する物価高騰の現状

日本の物価高騰、家計への影響は? 実質賃金はどうなる?

実質賃金はマイナス、生活必需品の値上がりが続く。

家計を圧迫する物価高騰の現状について見ていきましょう。

2022年からの物価上昇は、私たちの生活に大きな影響を与えています。

✅ 2022年4・5月のコア消費者物価指数は2.1%上昇し、日用品の値上げが加速。特に食料やエネルギー関連品目の上昇が顕著で、家計の体感物価を押し上げている。

✅ 家計が感じる物価上昇率(体感物価)は5.0%と、名目賃金やCPIの上昇を上回り、消費マインドに悪影響を及ぼす可能性がある。

✅ 体感物価と名目賃金から算出される「体感実質賃金」は大幅なマイナスとなっており、個人消費を下押しする要因となっている。

さらに読む ⇒みずほリサーチ&テクノロジーズ出典/画像元: https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/2022/research_0034.htmlコア消費者物価指数の上昇、特に食料品やエネルギー価格の高騰は、家計を圧迫していますね。

実質賃金のマイナスも深刻で、消費意欲を減退させる可能性があります。

2025年3月25日速報として公開された日本の消費者物価指数(CPI)の最新データから、日本の物価高騰の現状を見ていきましょう。

CPIは、日本国内の物価変動を示す重要な経済指標であり、日銀の金融政策に大きな影響を与えるため、高い注目を集めています。

足元では必需品の物価上昇が顕著であり、家計への負担が増加しています。

2025年1月時点のコアCPIは前年比+3.2%と、政府・日銀の目標である2%を上回っています。

特に、米、電気代、食料工業製品などの必需品の物価上昇が目立ちます。

実際、2024年12月の消費者物価指数(CPI)コアは、東京都区部の結果から、全国で前年比+2.9%~+3.0%と予想され、2023年8月以来の+3%台に達する可能性も示唆されています。

これは、家計への負担増加を改めて意識させる可能性があります。

この問題に焦点を当て、第一章では物価高騰が家計に与える影響に焦点を当て、生活必需品の値上がりによる家計への負担増、消費者の値上げに対する意識の変化、そして企業への要望を分析します。

消費者は、企業努力による価格維持よりも、適正な価格転嫁と従業員への賃金還元、値上げ理由の説明を求めています。

実質賃金は17ヶ月連続でマイナスとなっており、生活への影響が大きくなっています。

名目賃金が上昇しても、物価の上昇がそれを上回るためです。

2025年前半も実質賃金は小幅マイナスで推移し、プラス圏への浮上には時間がかかると予想されており、「賃金上昇→個人消費増加」というシナリオには不透明感が残ります。

ふむ、物価上昇は企業努力だけではどうにもならない局面に来ているな。政府も日銀も、もっと大胆な対策を打つべきだ。賃上げを後押しするような、革新的な政策を期待したい!

物価高騰の根本原因を探る

2025年前半、食料品の値上げは加速する?

はい、前年を上回るペースで推移する見込み。

物価高騰の根本原因を探る章では、その複雑な要因に迫ります。

様々な角度から分析していきましょう。

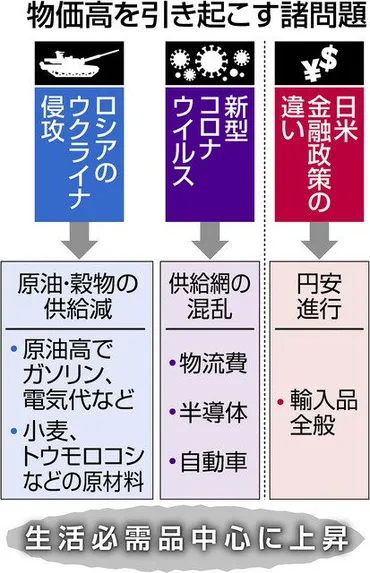

✅ ウクライナ侵攻やコロナ禍による供給制約が原因で、日本の消費者物価指数が上昇し、特に生活必需品の値上げが顕著になっている。

✅ 原油高や穀物価格の上昇に加え、円安の進行により輸入品の価格も上昇し、物価高に拍車がかかっている。

✅ 日米の金融政策の違いによる円安が物価高を加速させており、年末までに1万品目を超える商品が値上がりする見通しである。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/187575ウクライナ侵攻や円安が、物価高騰を加速させているのは理解できます。

しかし、それだけではないでしょう。

もっと根本的な原因があるはずです。

物価高騰の要因を探る第二章では、需要と供給のアンバランス、原材料費の上昇、為替レートの変動を挙げ、特にロシアのウクライナ侵攻が穀物とエネルギー価格を高騰させている点を強調します。

企業物価指数は上昇を続けており、これが物価高騰を加速させています。

食料工業製品の値上げは根強く、円安による輸入物価上昇に加え、物流費や人件費の上昇が価格転嫁されています。

円安の長期化が企業の価格転嫁意欲を後押ししており、2025年前半も食料品の積極的な値上げが続くと予想されます。

帝国データバンクの調査によると、2025年前半の飲食料品値上げは前年を上回るペースで推移する見込みです。

国産米は24年産米の価格が上昇し、25年産米も上昇の動きがあります。

生鮮食品や輸入食料品は、ドル円相場の円高方向への進展により輸入コスト上昇圧力が弱まる見込みですが、気候変動による天候不順が価格を押し上げる可能性には注意が必要です。

ほー、円安がこんなにも影響しとるんか。ほんま、世界情勢ってやつは怖いね。物価高騰の原因、もっと詳しく掘り下げてほしいな。

次のページを読む ⇒

2023年物価高騰の背景と日銀の対応を徹底解説!円安、食料自給率、エネルギー価格が複雑に絡み合う。今後の物価見通しと政府の経済対策も分析。