被災者生活再建支援法とは?わかりやすく解説!(震災と支援のあり方を考える?)被災者生活再建支援法の概要と申請手続き

1995年の阪神・淡路大震災を機に誕生した「被災者生活再建支援法」。住宅被害を受けた被災者の生活再建を支える画期的な公的支援制度です。支援金の支給、申請手続き、そして詳細な手引き書まで解説。自然災害が多発する現代において、より包括的な支援体制構築の必要性を訴えます。過去の教訓を活かし、被災者に寄り添う支援とは?

支援金と申請手続き:具体的な内容

被災者生活再建支援金の申請窓口はどこ?

市町の担当窓口です。

この章では、支援金の具体的な内容と申請手続きに焦点を当て、分かりやすく解説していきます。

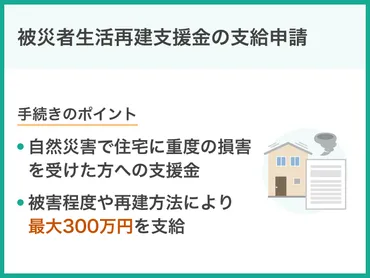

✅ 被災者生活再建支援制度は、自然災害で住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活再建を支援するために支援金を支給する制度です。

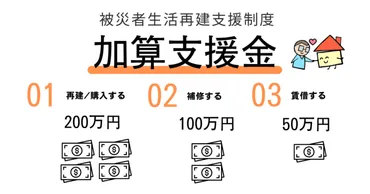

✅ 支援金は、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の建設や購入、補修、賃貸などに支給される「加算支援金」の2種類があり、対象となる自然災害や被災世帯が定められています。

✅ 制度の対象となるには、内閣府が定める基準を満たす自然災害による被害を受け、住宅が全壊または半壊し解体せざるを得ないなどの状況に該当する必要があります。

さらに読む ⇒不動産一括査定・売却なら「イエウール(家を売る)」出典/画像元: https://ieul.jp/column/articles/181/申請手続きは、市町村の窓口で行い、必要な書類を揃えることで行われます。

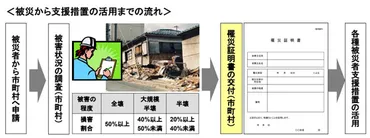

特に、り災証明書の取得や、申請期限を確認することが重要です。

制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことが、支援を受けるための第一歩です。

支給対象となる範囲と支援金の決定に加え、申請手続きも明確に定められています。

申請は、市町の担当窓口で行い、被災世帯の世帯主が申請者となります。

申請には、被災者生活再建支援金支給申請書、り災証明書、住民票または外国人登録済証明書が必要です。

支給事務は、財団法人都道府県会館が都道府県から委託を受けて行い、申請書の審査、支給額の決定、金融機関への振込を行います。

支援金の原資は、各都道府県からの基金の運用益または取り崩しと、国からの補助金です。

また、被災当初賃貸住宅に入居した世帯は、後に住宅を建設・購入または補修した場合、差額を受け取ることができますが、補修で加算支援金を受け取った場合は、建設・購入への変更による差額は受け取れません。

なるほどね、申請しなきゃ始まらないってことね。り災証明とか、色々書類がいるみたいだけど、大変そうだわ。でも、頑張って申請しなきゃね!

支援法の詳細:手引き書とQ&A

被災者支援法を理解する最適な方法は?

手引き書のQ&Aで分かりやすく解説!

支援法に関する詳細情報として、手引き書とQ&Aについて解説します。

被災者の方々にとって、非常に役立つ情報源となるでしょう。

✅ 自然災害で住宅に損害を受けた世帯に対し、生活再建を支援するため、住宅の被害程度や再建方法に応じて最大300万円が支給される支援制度です。

✅ 支援金は、住宅被害の程度に応じた「基礎支援金」と、再建方法に応じた「加算支援金」があり、令和6年能登半島地震の被災者向けには、現行制度とは別に最大300万円が支給されます。

✅ 申請は、住所地の市区町村で行い、必要書類を揃えてオンラインまたは窓口で手続きします。マイナポータルでの電子申請も可能です。

さらに読む ⇒ Yahoo!くらし出典/画像元: https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/116001手引き書は、支援法の概要から具体的な手続き、他の災害に関する法律との関係までを網羅しており、非常に詳細に解説されています。

知りたい情報がQ&A形式でまとめられているので、分かりやすいですね。

被災者生活再建支援法に関する詳細な情報として、2011年に発行された手引き書が挙げられます。

この手引き書は、被災者、法律実務家、行政担当者向けに、Q&A形式で分かりやすく解説されています。

全8章で構成され、支援法の概要から具体的な手続き、他の災害に関する法律との関係までを網羅しています。

第1章では支援法の沿革と概要、第2章では適用範囲、第3章では支援金の法的性質、第4章では被害認定、第5章では支援金の額、第6章では加算支援金、第7章では支給申請手続、第8章では支援法と災害時の法律との関係について解説しています。

この手引き書は、被災者の生活再建を支援するための制度を理解し、迅速かつ適切な対応を行うための情報源として役立ちます。

へえ、手引き書があるんだ。ちゃんと勉強しないと、損しちゃうこともあるからね。でも、8章もあるのか…。頑張って読まないと!

今後の課題と展望:より包括的な支援体制へ

被災者支援、何が足りない?制度見直しで目指す未来とは?

包括的な支援体制と、迅速な情報共有。

今後の課題と展望について、より包括的な支援体制の構築について考察していきます。

✅ 記事は、DSP(デジタルシグナルプロセッサ)に関する内容で、特にDSPの性能評価における課題と、関連する技術的な要素について論じている。

✅ DSPの性能評価における具体的な指標として、速度、消費電力、消費面積、計算精度などが挙げられ、それぞれの指標に対する評価方法や課題が解説されている。

✅ DSPを用いたシステム設計における様々な要素、例えば、ソフトウェア、ハードウェア、消費電力、面積、そしてそれらの相互関係について考察されており、評価の難しさ、複雑さを指摘している。

さらに読む ⇒gbvyW^ʎВc@lDSPČTCgłB出典/画像元: http://dspc2007.com/information.html災害はいつどこで起こるか分かりません。

被災者の方々が安心して生活できるよう、包括的な支援体制の構築が急務です。

過去の震災の教訓を活かし、迅速かつきめ細やかな支援を提供できるよう、法制度の見直しや情報共有体制の強化が求められます。

阪神・淡路大震災から30年が経ち、能登半島地震など、自然災害が頻発する現代において、被災者の生活再建は依然として困難な状況です。

被災者への公的支援は、「災害救助法」や「災害弔慰金法」に基づく支援が中心ですが、これらは十分とは言えません。

特に、災害援護資金の貸付金の返済義務や、社会保障制度との連携不足が課題となっています。

今後は、災害ケースマネジメントの徹底・拡充、社会保障制度の全面活用による生活再建支援、そして、災害援護資金の給付化など、より包括的で、被災者のニーズに応じた支援体制の構築が求められています。

過去の震災の教訓を活かし、迅速かつきめ細やかな支援を提供するために、法制度の見直しと、全国的な情報共有体制の強化が急務です。

最近は災害が多いから、いざっていう時のために、制度をちゃんと理解しておくのは大事だよね。もっと、みんなが安心して暮らせるように、社会全体で取り組んでほしいね。

本日は、被災者生活再建支援法について詳しく解説しました。

この情報が、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

💡 被災者生活再建支援法は、自然災害で住宅に被害を受けた被災者の生活再建を支援する法律です。

💡 支援金は、住宅の被害程度や再建方法に応じて支給され、申請手続きは市町村の窓口で行います。

💡 今後の課題として、より包括的な支援体制の構築、法制度の見直し、情報共有体制の強化が挙げられます。