被災者生活再建支援法とは?わかりやすく解説!(震災と支援のあり方を考える?)被災者生活再建支援法の概要と申請手続き

1995年の阪神・淡路大震災を機に誕生した「被災者生活再建支援法」。住宅被害を受けた被災者の生活再建を支える画期的な公的支援制度です。支援金の支給、申請手続き、そして詳細な手引き書まで解説。自然災害が多発する現代において、より包括的な支援体制構築の必要性を訴えます。過去の教訓を活かし、被災者に寄り添う支援とは?

💡 被災者生活再建支援法は、自然災害で住宅が損壊した被災者の生活再建を支援する法律です。

💡 支援金は、住宅の被害程度(全壊、大規模半壊など)や再建方法(建設、購入など)に応じて支給されます。

💡 申請手続きは、市町村の窓口で行い、必要書類を提出することで行われます。申請期限に注意が必要です。

それでは、この法律がどのような経緯で制定され、どのような支援が行われるのか、詳しく見ていきましょう。

震災からの復興:法制定への道のりと支援の始まり

阪神・淡路大震災、何が変わった?被災者支援の転換点とは?

被災者生活再建支援法の制定。公的支援の道を開いた。

1995年の阪神・淡路大震災を教訓に、被災者の生活再建を支援するために制定された法律について掘り下げます。

公開日:2025/05/27

✅ 被災者生活再建支援法は、自然災害で住宅が損壊した場合に、被災者の生活再建を支援するために定められた法律で、支援金が支給される。

✅ この法律は、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに制定され、被災者の生活再建を公的に支援する目的で、制度の拡充や手続きの見直しが行われてきた。

✅ 支援の対象となるのは、市町村の被害状況によって異なり、住宅の全壊世帯数や災害の種類によって区分され、支援金が支給される。適用されるかどうかは、各都道府県のお知らせを確認する必要がある。

さらに読む ⇒空飛ぶ捜索医療団゛ARROWS゛出典/画像元: https://arrows.peace-winds.org/journal/15920/この法律の制定は、個人補償の壁を打ち破り、公的支援の道を開いた画期的な出来事でした。

義援金だけでは限界があり、法律制定によって支援内容が拡充されたことは評価できます。

1995年の阪神・淡路大震災は、6434人もの死者と多数の住宅全壊という甚大な被害をもたらしました。

この震災を契機に、被災者の生活再建を支援する公的な制度の必要性が強く認識され、市民運動が活発化。

その結果、被災者支援を求める声が全国に広がり、「被災者生活再建支援法」の制定へと繋がりました。

この法律は、個人補償という壁を打ち破り、公的支援の道を開いた画期的なものでした。

当初の義援金支援の限界を教訓とし、1998年に成立、その後も改正を重ねながら支援内容を拡充しています。

この法律の目的は、自然災害で住宅が損壊した場合に支給される支援金を通じて、被災者の生活再建と被災地の復興を促進することにあります。

なるほど、震災をきっかけに法律ができたんですね。個人への補償って、当時はなかなか難しかったでしょうから、画期的だったというのはよくわかります。支援金って、一体いくらもらえるんだ?

被災者生活再建支援法の概要と適用範囲

被災者生活再建支援法、どんな自然災害で住宅被害を支援?

地震、津波、豪雨など広範囲な自然災害。

2020年の改正で「中規模半壊」の世帯にも支援金が支給されるようになったのは良い兆候です。

しかし、まだ課題も多く、今後のさらなる制度改善に期待したいですね。

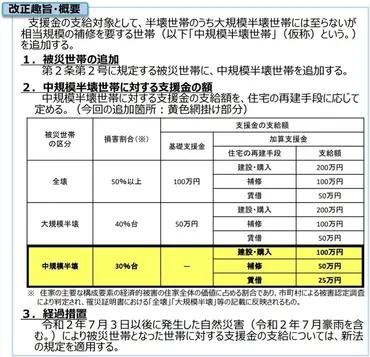

✅ 2020年11月30日に被災者生活再建支援法が改正され、「中規模半壊」の世帯にも最大100万円の加算支援金が支給されることになった。

✅ この改正は、これまで支援対象外だった「半壊」の被災者への支援を拡大するもので、「半壊の涙」と呼ばれる問題を一部解消。災害の規模によって支援の適用範囲が異なる「境界線の明暗」という課題は、今後の政令改正や、同一災害同一地支援制度への統合などによって解決が望まれる。

✅ さらなる課題として、被害認定調査の負担増加や、被害認定への不服申し立ての仕組みの未整備がある。被災地への人的支援強化や、簡易な調査認定手法の検討、そして罹災証明書を活用した不服申し立て制度の整備が求められる。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/bb8e64446f4d396a1145a34777702090bb2d745c支援の対象となる市町村、住宅の被害状況によって支給される金額、そして単身世帯の場合の減額など、詳細が説明されています。

ご自身の状況と照らし合わせて確認することが重要です。

「被災者生活再建支援法」は、地震、津波、豪雨など広範囲な自然災害で住宅に被害を受けた世帯を対象としています。

支援の対象となる市町村は、災害の種類や被害状況、人口などを考慮して決定され、具体的には災害救助法施行令に基づく基準や、住宅の全壊世帯数に基づいて判断されます。

また、都道府県の人口に対する住家消失世帯数によって、市町村の基準が緩和されることもあります。

支援の内容は、住宅の被害状況に応じて支援金が支給されるもので、全壊、解体、大規模半壊、中規模半壊、または長期避難となった世帯が対象となります。

適用は都道府県知事が公示します。

支給額は、住宅の被害程度に応じた基礎支援金と、住宅の再建方法に応じた加算支援金の合計額で決定されます。

例えば、全壊の場合、建設・購入であれば300万円、賃借であれば150万円が支給されます。

単身世帯の場合は、支給額が3/4となります。

被災状況によって支援の範囲が異なるって、ちょっと複雑だね。半壊と中規模半壊の違いが、理解しにくい人もいるんじゃないかな。でも、支援金がもらえるのは助かるよね。

次のページを読む ⇒

被災者生活再建支援制度を解説。申請方法、支給額、手引き書の内容まで網羅。災害時の生活再建を支援するための情報が満載。