日本の長期金利上昇って何?日銀の金融政策と今後の影響を徹底解説!(?)長期金利上昇の要因と、日銀の金融政策・市場への影響

日本の長期金利上昇は、世界的なインフレ、日銀の政策変更観測、財政不安などが複雑に絡み合う問題。30年国債利回りが3%を超えるなど、歴史的な動きを詳細に解説。個人投資家は、金利上昇が債券価格や資産クラスに与える影響を正しく理解し、日銀の金融緩和修正や、専門家による市場分析から、今後の対策を練る必要あり。米国金利上昇と連動した、日本の超長期金利上昇の裏側を読み解きます。

YCC政策の効果と課題

日銀のYCC政策、成功と課題は?

物価目標へ効果、歪みや流動性低下も。

次に、YCC政策の効果と課題について見ていきましょう。

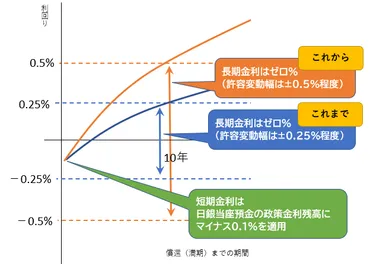

✅ イールドカーブ・コントロール(YCC)とは、日本銀行が日本国債の利回り曲線であるイールドカーブを操作し、金融緩和を行う政策のこと。

✅ イールドカーブは、債券の利回りと償還期間の関係を示し、景気の先行きや金融政策への思惑で変化する。日銀は、短期金利をマイナス0.1%、長期金利を0%程度に誘導する目標を設定し、国債の買い入れ等を通じてイールドカーブをコントロール。

✅ YCCにより、国債金利が低下し、企業や個人がお金を借りやすくなることで、景気への好影響が期待される。しかし、その効果や弊害については様々な意見がある。

さらに読む ⇒QUICK Money World|株式投資・マーケット・金融情報の総合サイト - 株価・記事・ニュース出典/画像元: https://moneyworld.jp/news/05_00091654_newsYCC政策は、様々な影響を与えていることが分かります。

今後の金融政策の動向にも注目していきましょう。

日銀のYCC政策は、2%の物価安定目標の実現を目指しつつ、金融緩和の副作用や市場の期待形成のために行われてきました。

YCCは、長期金利の押し下げや消費者物価の押し上げに一定の効果をもたらしましたが、一方でイールドカーブの歪みや国債市場の流動性低下といった課題も生んでいます。

日銀は、これまでの金融緩和策の効果と副作用を考慮しながら、段階的に金融政策を調整していく方針です。

YCCって、色んな意味で難しい政策だね。メリットもデメリットもあるってことか…。

国債買入れ減額の影響と財政健全化の重要性

日銀の国債買入れ減額、長期金利にどう影響する?

金利は上昇、海外勢の保有増も影響。

国債買入れ減額の影響と財政健全化の重要性について解説します。

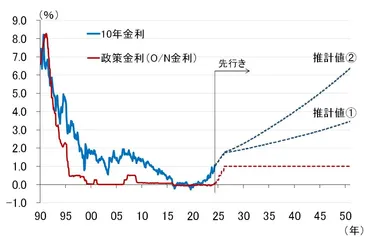

✅ 民間の国債購入余力が限界に達すると、長期金利が急騰するリスクがある。

✅ シミュレーションによると、民間の購入余力の上限が低いほど、長期金利の上昇幅は大きくなる。

✅ 将来的な金利急騰リスクに備えるため、財政規律を保ち、日銀は国債買い入れの明確な原則を示すべきである。

さらに読む ⇒トウシル | 楽天証券の投資情報メディア出典/画像元: https://media.rakuten-sec.net/articles/-/46006?page=3国債買入れ減額が、長期金利に与える影響は大きいですね。

財政健全化の重要性も、改めて認識しました。

日銀による国債買入れ減額は、長期金利に様々な影響を及ぼします。

直接的には、日銀の国債保有残高の減少が、長期金利を緩やかに上昇させる要因となります。

試算によれば、2040年度末でも0.7%ptの上昇にとどまるとされています。

間接的には、日銀の保有減を他の主体が補うことで、特に海外投資家の保有割合が増加し、長期金利を押し上げる可能性があります。

海外投資家は高いリスクプレミアムを求める傾向があるため、間接効果による長期金利の上昇圧力は、2040年度末には最大4.2%ptに達する可能性も指摘されています。

この長期金利の上昇は、実体経済への悪影響をもたらす可能性も懸念されます。

このため、政府は財政健全化を進め、国債発行の増加を抑制することが、長期金利の上昇を抑えるために重要です。

財政規律はマジで大事。長期金利上昇を防ぐためにも、しっかりとした対策が必要だな。

米国金利上昇と日本への影響

なぜ日本の超長期金利は上昇? 米国の影響と教授の見解は?

米国金利上昇と財政懸念が原因。

最後に、米国金利上昇と日本への影響について見ていきましょう。

✅ 今週の金利上昇とドル安の主な原因は、ムーディーズによる米国の格下げではなく、不調に終わった20年物米国債入札であり、財政拡張への懸念も影響している。

✅ 来週以降は、下院を通過した米国の予算案が上院で審議される過程で、景気への追い風と評価されてリスク選好になるか、財政拡張への懸念からトリプル安になるかの二つのシナリオが考えられ、米国の関税交渉の行方がその鍵を握る。

✅ 日本では、日銀の国債買い入れ減額、消費税減税論による財政拡張への懸念、インフレ期待の高まりなどから驚異的な金利上昇が起こっており、今後の円相場への影響を注視する必要がある。

さらに読む ⇒Infoseekインフォシーク - 楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/finasee_16196/米国金利の上昇が、日本にも大きな影響を与えていることが分かりました。

今後の円相場にも注目ですね。

米国金利上昇の裏で日本で起こった超長期金利の歴史的な上昇について、内田稔教授の見解を基に考察します。

20年物米国債入札の不調が、長期金利上昇、株安、VIX指数上昇を引き起こしました。

格下げ後、株価は持ち直しましたが、長期金利の上昇により上値を抑えられました。

長期金利は、トランプ減税延長や債務上限引き上げを含む財政拡張の懸念から上昇し、20年国債入札後には4.6%台に達しました。

内田教授は、金融市場の動向を専門知識に基づいて分析し、今後の見通しを解説しています。

米国金利の上昇が、こんなに色んなところに影響するなんてね!内田教授の見解、参考になるわぁ。

今回の記事では、日本の長期金利上昇の背景と影響について解説しました。

今後の経済を読み解く上で、非常に重要な情報ですね。

💡 日本の長期金利は、経済の安定性を示す重要な指標であり、様々な要因で変動。

💡 日銀の金融政策(YCCなど)が、長期金利に大きな影響を与え、今後の動向に注目。

💡 長期金利の上昇は、住宅ローンや投資戦略、財政状況に影響。今後のリスクも考慮が必要。