日本の長期金利上昇って何?日銀の金融政策と今後の影響を徹底解説!(?)長期金利上昇の要因と、日銀の金融政策・市場への影響

日本の長期金利上昇は、世界的なインフレ、日銀の政策変更観測、財政不安などが複雑に絡み合う問題。30年国債利回りが3%を超えるなど、歴史的な動きを詳細に解説。個人投資家は、金利上昇が債券価格や資産クラスに与える影響を正しく理解し、日銀の金融緩和修正や、専門家による市場分析から、今後の対策を練る必要あり。米国金利上昇と連動した、日本の超長期金利上昇の裏側を読み解きます。

💡 日本の長期金利は、経済の安定性を示す重要な指標。金利変動は、住宅ローン金利や投資戦略に影響。

💡 日銀の金融政策や世界的なインフレが、長期金利を大きく左右すること。YCC政策についても解説。

💡 長期金利の上昇は、債券市場や財政状況に影響。今後の対策やリスクについても言及。

それでは、まず日本の長期金利の基礎から見ていきましょう。

日本の長期金利上昇の基礎

長期金利上昇、何が原因?資産への影響は?

インフレ、日銀、財政…多岐にわたる要因。

長期金利の基礎について、さらに詳しく見ていきましょう。

✅ 長期金利は経済状況を表し、金利上昇はインフレ、金利低下はデフレと相関する。住宅ローンや債券の基準金利としても重要。

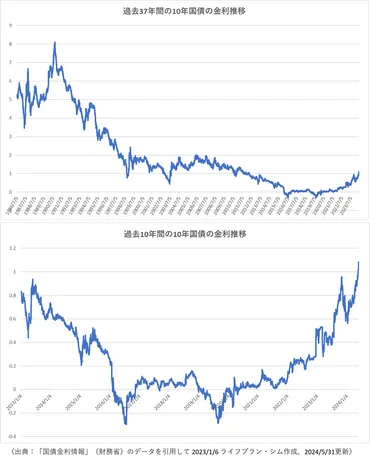

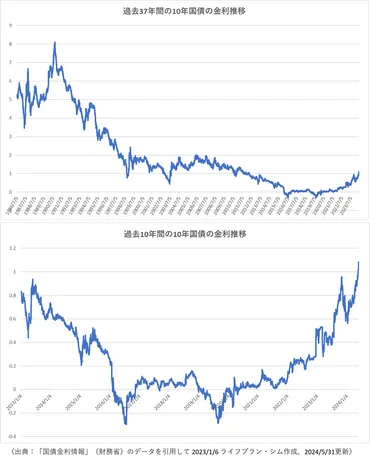

✅ 日銀の金融緩和により長期金利は低下したが、2022年以降は世界的なインフレや円安の影響で上昇に転じ、2024年にはマイナス金利政策が解除された。

✅ 長期金利の変動は住宅ローンの金利や投資に影響を与え、金利上昇局面では株式やREIT、下降局面では債券が有利になる傾向がある。長期金利を注視することが経済理解につながる。

さらに読む ⇒中立で安心なFP相談・ライフプラン診断・無料シミュレーション|ライフプラン・シム出典/画像元: https://lifeplan-sim.com/financial-planning/column?article=83長期金利の変動は、様々な経済活動に影響を与えます。

金利上昇局面では、株式やREITへの投資も検討できますね。

日本の長期金利は経済の先行きを示す重要な指標であり、10年国債利回りで表されます。

金利上昇の背景には、世界的なインフレ、日銀の金融緩和修正観測、海外金利との連動、日本の財政状況などが複雑に絡み合っています。

金利上昇は、債券価格の下落と連動し、様々な資産クラスに影響を及ぼします。

個人投資家や企業は、この金利上昇を正しく理解し、適切な対策を講じる必要があります。

ふむ、長期金利と経済の関係は非常に重要だな。金利変動をしっかり見て、投資戦略を立てる必要がありそうだ。

超長期金利上昇の要因と金融政策の動向

世界経済を揺るがす!? 超長期金利上昇の原因は?

財政不安と日銀の政策変更への期待。

続いて、超長期金利上昇の要因と金融政策の動向について解説します。

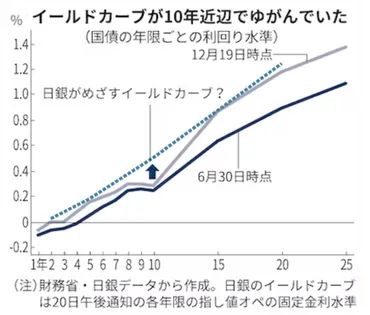

✅ 日銀の政策金融決定会合で、YCC(イールド・カーブ・コントロール)の修正・撤廃が焦点となっている。これは、債券市場の異例な動きと為替市場での円高を背景としている。

✅ YCCとは、日銀が長期金利を人為的に抑制する政策であり、物価上昇下での金利上昇圧力を抑えるために行われている。しかし、市場に歪みを生じさせており、海外投資家による国債売りの加速を招いている。

✅ YCCは事前に政策変更を通知できない構造的な弱点があり、撤廃を事前に示唆すると、国債価格の下落を招き、投機筋に利益を献上するリスクがあるため、日銀は慎重な対応を迫られている。

さらに読む ⇒三菱サラリーマンが株式投資でセミリタイア目指してみた出典/画像元: https://freetonsha.com/2023/01/17/boj/超長期金利の上昇は、世界経済の様々な要因が絡み合っていることが分かりました。

日銀の政策変更についても、注視が必要ですね。

2025年5月時点の世界経済では、超長期金利が上昇傾向にあります。

特に日本においては、30年国債利回りが3%を突破するなど、顕著な動きが見られます。

この超長期金利の上昇は、世界的な財政不安と、日銀の政策金利引き上げへの期待が複合的に影響した結果です。

具体的には、米国では格付け会社の格下げや財政規律の悪化懸念が、欧州では防衛費負担増による財政不安が、それぞれ国債の人気を低下させています。

日本においては、日銀の金融政策の変更への思惑も、金利上昇を後押ししています。

具体的には、2023年10月31日の金融政策決定会合で、日銀は長期金利の上昇を「1%をめど」に柔軟化し、+1%を超えることを容認する姿勢を示しました。

これは、2016年から導入されているイールドカーブ・コントロール(YCC)政策の一環であり、緩和策の効果と副作用を踏まえた上での調整と言えます。

ほほー、日銀の政策が、こんなにも複雑に絡み合ってるのかい。金利上昇の背景には、色んな思惑があるってことだね。

次のページを読む ⇒

日銀のYCC調整が長期金利を揺るがす!専門家が分析する、金利上昇と経済への影響。政府の財政健全化がカギとなる、日本の金融市場の行方とは?