消費行動の変化は景気後退の予兆?日米の消費トレンドと、日本の未来への影響?コロナ禍以降の消費行動の変化:日米比較と日本の課題

コロナ禍で明暗分かれる日米の消費行動。米国は「破滅的消費」で今を謳歌、一方、日本では将来不安から節約志向が強まる。若年層の経済的不安、自己肯定感の低さが消費の足かせに。物価高騰下で節約とメリハリ消費が加速。企業は持続可能な商品やデジタル体験で差別化を。変化する価値観を捉え、消費者のニーズに応える施策が急務。

消費者の価値観の変化と企業への影響

消費者の変化を捉えろ!今の消費行動を最も表すキーワードは?

節約と贅沢のメリハリ、コストパフォーマンス

次に消費者の価値観の変化について見ていきましょう。

✅ デロイト トーマツ グループの調査によると、約3割の消費者がコストパフォーマンスや節約と贅沢のメリハリを意識するようになり、全体的に節約志向が高まっている。

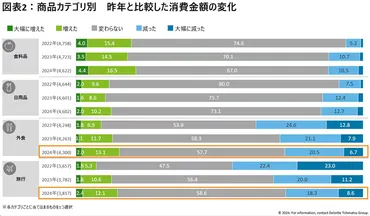

✅ 商品カテゴリー別では、外食や旅行などすべてのカテゴリーで消費金額が増加したが、物価高騰がその理由として挙げられている。

✅ サステナビリティへの関心は高まっているものの、約半数の消費者は、サステナビリティに取り組む企業を応援したい気持ちはあるものの、実際には商品購入やサービス利用には繋がっていない。

さらに読む ⇒MarkeZine(マーケジン)出典/画像元: https://markezine.jp/article/detail/46402消費者は節約志向を強め、費用対効果を重視するようになっているんですね。

企業は、この変化に対応した商品やサービスを提供する必要があるということですね。

パンデミック後、消費者は変化と不確実性への耐性を高め、自身の生活を積極的に主導しようとする傾向が強まっています。

EYJapanの調査によると、消費者の63%は今後12ヶ月以内の経済回復を楽観視しておらず、62%は生活費増加を予想しています。

消費者は、常に危機意識を持ちながら、自身の生活をコントロールし、主導権を握りたいと考えています。

在宅勤務の増加により、時間の使い方の自律性が高まり、お金の使い方や個人情報の共有についても自己決定を望むようになっています。

デロイトトーマツの調査では、物価高騰下において、消費者の節約志向が強まり、外食や旅行など、ソト向きの支出は活発化する一方で、食料品や日用品などの生活必需品の値上げにより、消費金額が増加した層の多くが「物価高騰」を理由に挙げています。

4割以上が「今後、消費額を増やしたいものはない」と回答し、特にシニア層でその傾向が強い。

一方、貯蓄/投資への関心は若年層を中心に高く、将来への不安から貯蓄に励む様子が窺えます。

消費者は「節約と贅沢のメリハリ」や「コストパフォーマンス」を重視するようになり、高所得層においても節約志向が高まっています。

企業は、費用対効果に優れたサステナブルな商品やサービス、デジタルを活用した顧客体験を提供することで、差別化を図る必要があります。

ほんと、物価高いからねぇ。節約も大事だけど、たまには贅沢もしたいし、難しいわ。

消費者マインドと個人消費の関係

消費を左右する要因は?雇用改善で消費は増える?

雇用改善、新製品、消費者マインド!

2024年2月の消費者マインドについて解説します。

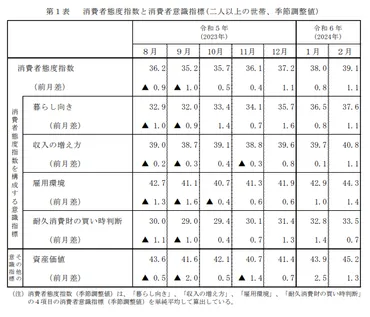

✅ 2024年2月の消費者マインドは4ヶ月連続で上昇し、改善傾向にあるものの、物価上昇への懸念は依然として根強く、消費者態度指数は低下傾向にある。

✅ 消費者マインドは、暮らし向き、収入の増え方、雇用環境、耐久消費財の買い時判断の全ての項目で上昇し、特に雇用環境の改善が家計を支えている。

✅ 1年後の物価は「上昇する」と見込む割合が9割を超え、今後の経済状況や物価動向次第では、消費者マインドが再び低下する可能性もある。

さらに読む ⇒株式会社 心カンパニー – 【宮野木町】地元密着の不動産会社出典/画像元: https://cocolocompany.co.jp/?p=2818消費者マインドは改善傾向にあるものの、物価上昇への懸念は根強い状況ですね。

雇用環境の改善が消費者マインドを押し上げているのは良い傾向ですが、物価上昇には注意が必要ですね。

個人消費は、所得の伸び悩みにも関わらず底堅く推移しています。

これは高齢化や金融資産残高などの長期的な要因による部分が大きいですが、近年の消費改善は一部、新製品の登場による需要喚起や雇用情勢の改善による消費者マインドの向上にも起因します。

消費者マインドは、雇用情勢などの統計や情報に影響され、特に雇用環境の改善が消費者マインドを押し上げています。

消費者マインドの改善は、少なくとも短期的には耐久財を中心とした消費支出を増加させる効果があります。

内閣府の「消費動向調査」における消費者態度指数は、長期的な消費者マインドの動きを把握できます。

長期的に見ると、消費者態度指数は景気拡大期には上昇、景気後退期には低下するという循環的な動きを示しますが、バブル期を除き、常に50を下回る水準で推移しており、長期的な低下傾向にあります。

2003年以降は改善傾向にあり、1990年代半ばの水準まで回復しています。

年齢階級別では、雇用環境に大きな差はないが、収入の増え方については20代で高く、高年齢層で低い傾向が見られます。

地域別では、景気回復が進んでいる関東・東海で高く、北海道・東北で低い傾向があります。

ふむ、雇用環境の改善は良いが、物価高は気になるな。給料が増えないと意味がない。

消費行動の変化と今後の展望

消費者の購買行動、何が変わった?店舗とECの使い分けは?

日常は店舗、低頻度はEC。価格と体験重視。

最後に消費行動の変化と今後の展望について見ていきましょう。

公開日:2025/01/23

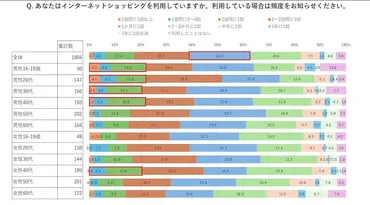

✅ CCCMKホールディングスの調査によると、生鮮食品や加工食品は実店舗での購入が、旅行・交通チケットや金融商品はネットショッピングでの購入が多い。

✅ ネットショッピングを利用する主なシーンは「実店舗よりも安く購入できるとき」で、購入の決め手は「価格」が重要視されている。

✅ 実店舗で買い物をする利点として、実際に商品を確認できる点が挙げられ、購入後すぐに利用できる点も重視されている。

さらに読む ⇒ネットショップ担当者フォーラム出典/画像元: https://netshop.impress.co.jp/node/13408日常的な消費は実店舗、高額なものはECサイトで購入する傾向が強まっているんですね。

消費者の価値観や購買行動の変化に対応した施策が求められるということですね。

現在の消費者の購買チャネルに関しては、日常的な消費は店舗が中心であり、「実物を手に取って確認したい」というニーズが依然として強い一方、旅行やギフトなど、購買頻度の低いものはEC利用が多く、価格やポイントなどの経済的メリットを重視する傾向が見られます。

以前の金融危機と比較すると、消費者の順応性の向上、価値観やライフスタイルを守るための行動、そして未来志向の姿勢という3つの根本的な変化が見られます。

消費者は、不確実性への適応を経験し、生活様式を劇的に変化させることに慣れ、新しい習慣を身につけています。

2004年の年金制度改正は世代間の受益・負担の関係を改善させたものの、老後不安・年金不安は依然として存在し、貯蓄率の押し上げ要因となっている可能性があります。

これらの変化を踏まえ、消費者の節約志向や購買行動の変化に合わせた、コンテンツ・品揃え・商品開発などの施策が求められています。

最近はネットで買うこと多いけど、やっぱりお店で見て買う方が安心するんだよね。

本日の記事では、コロナ禍以降の消費行動の変化について、日米比較や、日本の若年層が抱える課題、そして今後の展望についてお話ししました。

消費行動の変化は、今後の経済状況にも大きく影響を与える可能性があります。

💡 米国では「破滅的支出」と呼ばれる浪費傾向、日本では節約志向が強まる。

💡 日本の若年層は、経済的・精神的課題に直面し、将来に強い不安を抱いている。

💡 消費者は、節約と贅沢のメリハリを意識し、企業は変化に対応した商品やサービス提供が必要。