日本のインフレ、どこまで進む?日銀の政策と物価高騰の背景を徹底解説?物価上昇の要因とその対策

日銀の金融政策決定会合の資料を分析!2020年から2025年までの展望レポートで、日本経済の未来を読み解きます。インフレの実態、消費者物価指数の詳細な分析、G7で突出した日本の物価上昇の要因を解説。食料品価格高騰、デフレ現象、2%インフレ目標の背景を徹底解剖。日銀の金融政策、そして物価安定への道筋を理解するための必読資料です。

日本の物価上昇の要因

なぜ日本の物価上昇はG7で突出?主な原因は?

円安、コメ高騰、エネルギー価格、食料自給率。

日本の物価上昇の要因を分析します。

なぜ、日本で物価が上昇しているのか、その背景にある複雑な要因を解き明かします。

公開日:2023/07/10

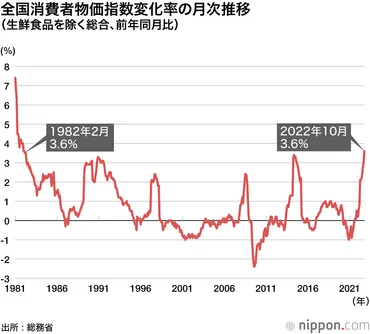

✅ 2022年10月の全国消費者物価指数は、40年8カ月ぶりに上昇率が3.6%となり、食料品やエネルギー価格の高騰が主な要因です。

✅ 特に食料品は5.9%上昇し、円安による輸入コスト増で多くの食品が値上がり。エネルギー価格もロシアのウクライナ侵攻の影響で高止まりしています。

✅ 政府は電気・都市ガス料金の負担軽減策を検討していますが、企業収益や賃金の上昇による好循環がなければ、家計への影響は続くと考えられます。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-data/h01512/食料品とエネルギー価格の高騰は、家計を直撃していますね。

円安の影響も大きく、様々な要因が複雑に絡み合っていることが分かります。

政府の対策と、今後の動向に注目したいですね。

日本の物価上昇率がG7諸国の中で最も高くなっている現状について、その要因が分析されています。

主な要因として、コメ価格の高騰、食料品の円安による上昇、そしてエネルギー価格の構造的な違いなどが複合的に作用しています。

特に、日本の食料品は円安の影響を受けやすく、食料自給率の低さが影響しています。

また、欧米と異なり、日本では政府による価格管理があるため、原油価格下落の影響が直接的に現れにくい状況です。

4月に電気・ガス代支援が一時的に終了したことも、物価上昇に影響を与えています。

ほんま、電気代とかガス代が上がって困るわー。政府には、もっと具体的な対策をお願いしたいもんですわ。

デフレ現象の世界的な分析と対策

デフレ脱却の鍵は?金融・財政・構造改革、どれ?

多角的な政策の組み合わせが重要。

デフレ現象の世界的な分析と対策について見ていきましょう。

世界的な視点から、デフレの現状と対策を考察します。

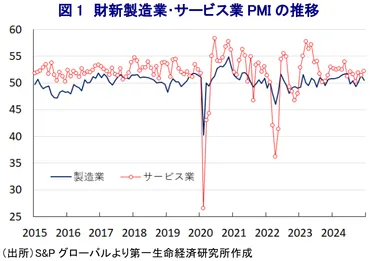

✅ 中国経済は、内需喚起策と輸出の駆け込み需要によって下支えされているが、不動産不況や雇用不安から家計消費の持続性に不透明感が残っている。

✅ 消費者物価は鈍化傾向にあり、ディスインフレ圧力が根強く、デフレ脱却の道のりは長いと見込まれている。

✅ 金融市場では人民元安が進んでおり、中国当局は人民元安をどこまで容認できるかという難しい問題に直面している。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/403863.html世界経済のデフレ現象は、様々な要因が複雑に絡み合って起こっているのね。

情報技術の進化とか、中国の台頭とかが関係あるってこと?デフレ対策は多角的に取り組む必要があるってことね。

1980年代以降の世界経済における「賃金と価格のデフレ」現象に関する分析も行われています。

この現象は、国際的な金融政策や経済構造の変化、グローバル化の進展など、様々な要因によって複雑化しています。

具体的には、情報技術の進化による生産性向上、中国などの新興国の台頭による供給能力の増強、そして、それらによる価格競争の激化が挙げられます。

デフレ対策としては、金融政策による緩和策、財政出動による需要喚起、構造改革による生産性向上などが考えられます。

デフレからの脱却には、さまざまな政策を組み合わせ、多角的に取り組む必要があります。

2012年頃にデフレが悪化し、消費者の将来への不安を増大させたことが示唆されています。

デフレ対策って、結局どうすればいいんだ?経済って難しいな。もう少し具体的な対策を知りたいところだ。

日銀の金融政策とインフレ目標

日銀が目指す物価の安定とは?2%インフレ目標の狙いは?

2%のインフレ目標達成と経済の安定化。

最後に、日本銀行の金融政策とインフレ目標に焦点を当てます。

日銀の政策が、私たちの生活にどのような影響を与えるのか、深く掘り下げていきましょう。

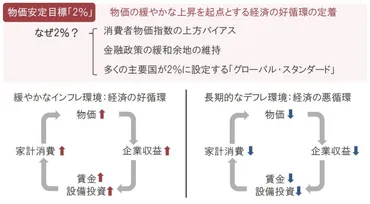

✅ 日本銀行は、物価の安定を主な目的としており、消費者物価上昇率2%の「物価安定の目標」を定めている。

✅ この目標は、金融政策運営の長期的な指針となり、金融市場や経済主体の期待形成に影響を与える。

✅ 日本銀行は、この目標を達成するために、様々な金融政策手段を駆使して経済を安定させようと努めている。

さらに読む ⇒ピクテ・ジャパン出典/画像元: https://www.pictet.co.jp/basics-of-asset-management/new-generation/BOJ/20241031.html日銀は、2%のインフレ目標を掲げ、金融緩和を継続する方針を示しています。

デフレ脱却を目指す上で、重要な政策ですね。

今後の経済動向を左右する、重要なポイントです。

日本銀行の金融政策の目的は「物価の安定」であり、2013年以降は2%のインフレ目標を掲げています。

日銀の見通しでは、インフレ率が低下すると予測していますが、2%インフレ目標が安定的に達成されているとは見なしていません。

これは、長らくデフレに苦しんできた日本経済において、2%のインフレが将来にわたって継続する見通しが立つまで、金融緩和を継続する方針を示しているからです。

日銀が2%のインフレ目標を設定した理由は、物価の安定、消費者物価指数の特性、金利引き下げ余地の確保、そしてグローバルスタンダードへの準拠が挙げられます。

高すぎるインフレは、生活への悪影響や企業の経営悪化につながります。

多くの国の中央銀行が物価の安定を目標とするのは、ハイパーインフレを避けるためです。

2%インフレ目標って、難しい言葉だよね。でも、日銀が物価の安定を目指してるってことは、私たちにとっては良いことだよね?

本日の記事では、インフレと物価上昇の現状、そして、その背景にある様々な要因を解説しました。

今後の経済動向を注視し、日々の生活に役立てていきましょう。

💡 日本銀行は、物価の安定を主な目的とし、2%のインフレ目標を掲げています。

💡 物価上昇の主な要因は、食料品価格とエネルギー価格の高騰、そして円安の影響です。

💡 デフレ脱却のためには、金融政策だけでなく、多角的な対策が必要不可欠です。