日本のインフレ、どこまで進む?日銀の政策と物価高騰の背景を徹底解説?物価上昇の要因とその対策

日銀の金融政策決定会合の資料を分析!2020年から2025年までの展望レポートで、日本経済の未来を読み解きます。インフレの実態、消費者物価指数の詳細な分析、G7で突出した日本の物価上昇の要因を解説。食料品価格高騰、デフレ現象、2%インフレ目標の背景を徹底解剖。日銀の金融政策、そして物価安定への道筋を理解するための必読資料です。

💡 日本銀行の金融政策とインフレ目標について解説します。日銀の政策と目標が経済に与える影響を理解しましょう。

💡 消費者物価指数の動向を把握し、インフレの実態を分析します。消費者物価指数から読み解けるインフレの現状とは。

💡 物価上昇の要因を多角的に分析し、その背景にある複雑な要素を明らかにします。なぜ日本の物価は上昇しているのか?

本日は、日本経済の現状と、私たちが直面している物価上昇について、詳しく見ていくことにしましょう。

日本銀行の経済分析と政策決定

日銀の展望レポートは何を伝え、何に役立つ?

経済見通しと金融政策、理解に役立つ。

本章では、日本銀行による経済分析と金融政策について見ていきましょう。

日銀の役割と、それが私たちにどう影響するのかを探ります。

公開日:2022/05/25

✅ 日本銀行が2022年4月に公表した「展望レポート・ハイライト」は、経済・物価に関する見通しを簡潔にまとめたもので、日本経済の回復、物価上昇の減速、感染症・ウクライナ情勢・市場動向への注意、強力な金融緩和の継続を示している。

✅ レポートでは、政策委員の経済・物価見通しがグラフで示されており、金利・物価・景気の見通しを中央銀行がどのように考えているかを容易に知ることができる。

✅ 「貯蓄から投資」への動きが強まる中、資産形成を行う人々にとって、日銀の公的な情報をシンプルな形で得られることは役立つだろう。

さらに読む ⇒FloatingPodNews(FPニュース)出典/画像元: https://floatingpodnews.com/2022/05/25/bank-of-japan-outlook-highlight/日銀のレポートは、今後の日本経済を読み解く上で非常に重要な情報源ですね。

経済指標だけでなく、金融政策の方針も示されており、今後の経済動向を予測する上で役立ちます。

日本銀行(日銀)は、年4回(1月、4月、7月、10月)の金融政策決定会合で「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)を決定し公表しています。

このレポートは、先行きの経済・物価見通しや、それらの上振れ・下振れ要因を分析し、金融政策運営の方針を示しています。

提供されたデータは、2020年7月16日から2025年5月2日までの期間に公表された展望レポートに関する資料の一覧です。

これらの資料は、日本経済の現状と将来の見通し、及びそれらに影響を与える様々な要因を理解する上で重要な情報源となります。

また、金融政策決定のプロセスを理解するためにも有効です。

なるほど、日銀の分析は、今後の事業戦略を立てる上で非常に参考になりますね。特に、今後の金利動向は、投資判断に大きく影響しますから、しっかりチェックしておきたいところです。

インフレの現状と消費者物価の動き

食料品価格高騰で生活圧迫?CPI分析で何が明らかに?

食料品インフレが、CPI総合指数を牽引。

続いて、インフレの現状と消費者物価指数の動きを詳しく見ていきましょう。

消費者物価指数の推移から、私たちが日々実感する物価上昇の実態を読み解きます。

公開日:2023/02/02

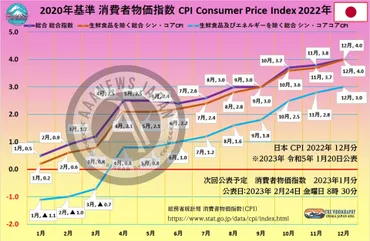

✅ 2022年12月の消費者物価指数(CPI)は、総合指数が前年同月比4.0%上昇、生鮮食品とエネルギーを除くコアコアCPIは3.0%上昇しました。

✅ コアコアCPIは、生鮮食品(酒類除く)とエネルギーを除いたもので、物価の基調を把握するために国内外で注目されています。

✅ 消費者物価指数は、家計の消費構造を固定し、物価変動を指数化したもので、各種経済施策や年金の改定などに利用されます。

さらに読む ⇒報道 ニュース 統計 データ情報配信・政治経済国際・AAANEWS出典/画像元: https://aaanewsjapan.com/cpi-consumer-price-index-japan-202212/コアコアCPIの上昇は、物価の基調が着実に上がっていることを示唆していますね。

食料品価格の上昇が目立つ中、消費者の生活への影響も大きいです。

日経CPIを用いることで、より詳細なインフレ動向が把握できるのは良いですね。

2000年以降のインフレ状況を分析するため、消費者物価指数(CPI)と食料品・日用品に特化した日経CPINowを用いて詳細に分析が行われています。

近年、食料品価格を中心にインフレが進行し、消費者の生活を圧迫しています。

CPI総合指数と食料品指数の推移をみると、2020年以降、食料品価格の上昇が総合指数を牽引しており、消費者体感のインフレとマクロのインフレに乖離が生じています。

速報性の高い日経CPIを用いることで、足元の価格上昇に対する消費者の行動変化を反映し、より詳細なインフレ動向が読み取れることが示されています。

インフレって、ほんと身近な問題だよね。食料品とか、日用品の値上げもすごいし。でも、こうやって分析すると、色んなことが見えてくるんだね。

次のページを読む ⇒

日本、物価上昇がG7で最悪!円安、コメ高騰、エネルギー価格…要因を徹底分析。デフレ脱却への道、日銀の金融政策とその課題とは?