米の作況指数廃止で何が変わる?:価格高騰の裏側と未来への展望(米、作況指数、価格高騰)作況指数廃止の背景と、令和6年産米をめぐる現状。

70年間親しまれた米の作況指数が廃止へ。現場の実感とのズレ、気候変動への対応不足が原因。今後は最新技術を駆使し、より正確な収穫量調査を目指す。米粒の選別基準見直しも。食卓への影響は? 農業政策の新たな基盤構築なるか、消費者への価格転嫁にも注目が集まる。

💡 約70年間公表されてきた米の作況指数が廃止。生産現場の実感との乖離が指摘されました。

💡 令和6年産米は豊作が見込まれるも、価格高騰。需給バランスと価格決定のメカニズムに注目。

💡 技術革新と流通の見える化を目指し、政府は米政策の見直しに着手。今後の対策に期待。

それでは、まず作況指数廃止に至った背景と、米を取り巻く現状について詳しく見ていきましょう。

作況指数廃止への道:過去と未来の間で

米作況指数廃止の理由は?生産現場との乖離、なぜ?

実態とのズレ、気候変動への対応不足。

日本郵便の点呼問題や中国経済の減速、遺族年金、ガソリン価格、コメ高騰など、様々な経済トピックが注目を集めていますね。

✅ 日本郵便が、点呼を全く行わない事案が12万件発生し、ヤマト運輸など他社への委託を検討している。

✅ 中国の「共同富裕」政策を背景に、中国国内でのブランドバブルが崩壊し、ダイキンの海外市場が失速するなど経済的な問題が表面化している。

✅ 遺族年金に関する話題や、ガソリン価格調整疑惑、コメ高騰の原因分析など、様々な経済トピックに関する記事がアクセス数を集めている。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/001146908363526f8a6b70e5e573929b5f642fee作況指数が廃止される背景には、実際の収穫量とのズレ、気候変動への対応の遅れ、調査方法の問題など、多くの課題があったようです。

約70年間公表されてきた米の作況指数が廃止されることになりました。

これは、生産現場の実感との乖離が指摘されたことが大きな理由です。

1956年から農林水産省が公表してきた作況指数は、全国約8000カ所の水田の収穫量を基に、平年を100とする5段階で評価されてきましたが、気候変動による地域差を十分に反映できない、サンプル調査の限界、調査方法の古さといった問題点が指摘されていました。

具体的には、猛暑や豪雨など、一部地域での不作を十分に反映できないという課題がありました。

また、米粒の大きさの選別基準が農水省と農家で異なり、収穫量の算定にズレが生じる問題も存在しました。

昨年は作況指数が101と平年並みでしたが、コメ不足感は解消されず価格高騰が続いたため、指数と実際の生産にズレがあることが問題視されました。

今後は、収穫量調査の精度向上、人工衛星やAIなどの最新技術の活用が目指され、より実態に即した調査手法への転換が検討されています。

なるほど、約70年間も使われてきた指標に問題があったとは驚きですな。時代に合わせて見直すことは重要ですね。この話、ミリオネアの私にも大いに関係ありますよ!

令和6年産米の現状:豊作と価格高騰の矛盾

コメ価格高止まりの原因は?生産量と価格の矛盾の理由とは?

正確な生産量把握の遅れと政府の政策。

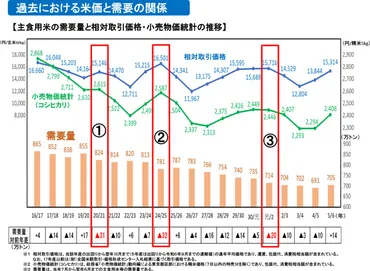

23/24年産米の需要量と24/25年産の予想、生産量計画についてですね。

詳細なデータに基づいた分析は重要ですね。

✅ 23/24年産米の需要量は705万tで確定。農水省は、米の価格競争力、1等米比率低下、インバウンド需要増を要因として挙げていた。

✅ 24/25年産の需要量は人口減少と一人当たり消費量からの推計に基づき674万tと見込まれ、過去の米価と需要の関係性から、この数値が妥当と判断されている。

✅ 25年産の生産量は今年と同水準の683万tを計画。26年6月末の民間在庫は適正範囲内となる見込みだが、年明けの食糧部会で改めて見通しが諮問される予定。

さらに読む ⇒JAcom 農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2024/10/241030-77376.php令和6年産米は豊作が見込まれる一方で、米価が高止まりしているという矛盾。

生産者と農水省の認識のずれも問題になっているようです。

令和6年産水稲の作況調査結果によれば、全国の水稲作付面積(子実用)は135万9000haで、前年産から1万5000ha増加しました。

全国の10a当たり収量は540kgと見込まれ、水稲の収穫量(子実用)は734万5000t(前年産比18万t増加)と見込まれました。

これにより、主食用の収穫量は679万2000t(同18万2000t増加)と見込まれました。

地域別に見ると、北海道、東北、関東・東山は天候に恵まれ収量が向上しましたが、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州は一部天候の影響を受け収量が低下しました。

しかしながら、作況指数が平年並みと発表された一方で、コメ価格が高止まりしているという矛盾がありました。

この状況は、生産者と農水省の統計データに対する認識のずれを生み、流通経済研究所の研究員は、正確な生産量把握が施策の実施に重要だと分析しています。

政府の政策により価格への影響も見られ、卸売価格では新潟県産コシヒカリが値下がりしましたが、現状では店頭価格は依然として高止まりしています。

ほんと、なんで豊作なのに米の値段が下がらないんだべ? 消費者としては、もっと安くならないと困るんだけど。

次のページを読む ⇒

作況指数廃止!コメ収穫量調査が新時代へ。精度の向上、流通の「見える化」目指す。AI・衛星データ活用で、あなたのお米価格への影響は?