食品価格高騰の真実!私たちの食卓はどうなる?〜値上げラッシュの現状と対策とは?記録的な食料品価格高騰の背景と、私たちができること

記録的な円安とコスト増で、食品値上げラッシュは止まらない!2023年は3万品目以上が値上げ、2024年もその流れは加速。平均17%の値上げ、家計への打撃は深刻。輸入食材高騰で国産品に切り替えも価格上昇。サイレント値上げや購買行動の変化も。食品ロス削減など、消費者・企業・メディアが一体となり、この状況を乗り越えるための対策が求められる。

食品価格上昇の複合的な要因

食品価格高騰の主な原因は?

原材料費、エネルギーコスト、物流費の上昇。

食品価格上昇の原因は一つではなく、様々な要因が複雑に絡み合っているんですね。

✅ 2022年以降、食品の値上げが相次いでおり、消費者物価指数や小麦加工品、油脂類、輸入牛肉などの価格上昇が目立つ。

✅ 食品の値上げの主な理由は、原材料価格の高騰(異常気象、国際紛争など)、物流費の上昇、人件費の上昇、そして日本の低い食料自給率である。

✅ 食品の値上げは、食品メーカー、卸売業、小売業に影響を与え、価格転嫁の可否が利益に影響する。また、宿泊料金や飲食料価格の上昇も引き起こす。

さらに読む ⇒mattoco Life | 三菱UFJアセットマネジメントが提供する、あなたの゛life゛をデザインするサポートメディア出典/画像元: https://life.mattoco.jp/post/2022102601.html原材料価格の高騰、物流費の上昇、人件費の上昇、食料自給率の低さが、食品価格上昇を招いているんですね。

特に、円安の影響が大きいですね。

食品価格の上昇は、2014年以降特に顕著になっており、原材料価格の高騰、物流費の上昇、人件費の上昇、低い食料自給率と輸入価格の上昇といった複数の要因が複雑に絡み合っています。

2023年には、原材料費の高騰が98.8%、エネルギーコストの上昇が83%、包装資材費と物流費の上昇がそれぞれ約60%と、価格上昇の大きな要因となっています。

原材料価格の高騰は、異常気象による農作物の不作、ウクライナ情勢の悪化による小麦や油脂類の流通停滞が主な要因であり、物流費の上昇は、原油価格高騰によるガソリン価格の上昇や、ドライバー不足による人件費の上昇、多品種小ロット化による積載効率の低下などが影響しています。

人件費の上昇には、労働人口の減少と最低賃金の引き上げが関係しており、日本の食料自給率の低さも輸入価格の変動による影響を大きくする要因となっています。

ほんと、色んなものが高くなって困っちゃうわよね。特に、光熱費とかも上がってるから、食費を節約したいんだけど、難しいわね。

企業による値上げと消費者の行動変化

食品の値上げ、一体何が原因?消費者の財布にどう影響?

コスト増対応で値上げ。購買量減少やPB需要増。

赤城乳業のように、値上げを積極的に告知する企業もあれば、サイレント値上げをする企業もあるんですね。

✅ 赤城乳業は25年ぶりの値上げにあたり、社員一同によるお詫び動画を制作し、これが国内外で大きな反響を呼び、好意的な報道を多数獲得した。

✅ 動画はYouTubeで230万回再生を記録し、イタリアなど海外メディアからも好意的な評価を得て、値上げに対するネガティブなイメージを払拭することに成功した。

✅ 値上げと同時にトップ交代という節目を迎え、過去10年のPR活動の集大成として、ソーダ味のPRも兼ねてメディア露出を積極的に行い、4月の売上本数10%増を達成した。

さらに読む ⇒宣伝会議デジタルマガジン出典/画像元: https://mag.sendenkaigi.com/kouhou/201609/pr-creative/008636.php赤城乳業の事例は、値上げを好意的に受け入れてもらうための、素晴らしい戦略ですね。

消費者の購買行動にも変化が見られるのは、当然のことかもしれません。

食品メーカーは、コスト増加に対応するために様々な方法で値上げを行っています。

内容量を減らす「サイレント値上げ」が一般的であり、ポテトチップスやポッキーがその例として挙げられます。

パッケージのリニューアルを口実に内容量を減らしたり、「おいしくなってリニューアル」という言葉と共に内容量の減少に消費者が気づきにくいように工夫を凝らすケースも見られます。

一方で、赤城乳業のガリガリ君のように、値上げをCMで堂々と告知する企業も存在します。

消費者の行動にも変化が見られ、低価格商品やプライベートブランドへの需要が高まり、購買量の減少もみられます。

外食産業では、居酒屋チェーンやファミリーレストランの利用を減らす傾向が見られ、コンビニの利用も減少しています。

赤城乳業のように、値上げを上手くPRして消費者の理解を得るのは、企業として素晴らしいですね。消費者の購買行動の変化に対応するため、企業も様々な工夫が必要になるでしょう。

食品ロス削減という解決策と今後の展望

食料品価格高騰に対抗するには?食品ロス削減が鍵?

食品ロス削減が、家計を助ける一手。

家庭での食品ロスを減らすことは、家計を助ける有効な手段ですね。

✅ 食品の値上げが続く中、家庭での食品ロスを減らすことが、家計の負担軽減につながる。

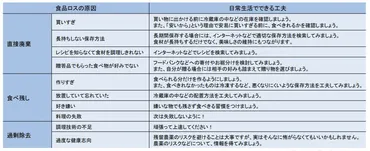

✅ 食品ロスは「直接廃棄」「食べ残し」「過剰除去」が主な原因であり、買い物時の工夫、食材の有効活用、調理方法の見直しによって削減できる。

✅ 余ったおかずのリメイク、食材の見える化、加熱時間の管理、野菜の芯や皮の有効活用など、具体的な対策が提案されている。

さらに読む ⇒NPO法人 国際環境経済研究所|International Environment and Economy Institute出典/画像元: https://ieei.or.jp/2022/05/special201207091/食品ロスを減らすことは、家計の節約に繋がり、値上げに対抗する一つの方法ですね。

メディアも、食品ロス削減のような、具体的な解決策を積極的に報道すべきですね。

2022年の食料品価格の大幅な値上げは、家計に大きな負担をもたらしました。

これに対抗する有効な手段として、食品ロスの削減が提案されています。

食品ロスを減らすことで、値上げ分の負担を相殺できる可能性があります。

2023年の記録的な値上げは、2024年も継続する見込みです。

消費者は、家計の支出の中で、住居費を維持しつつ、光熱費、食費、被服費といった節約しやすい項目から支出を見直す傾向にあります。

外食産業やアパレル関連企業は、売上減少のリスクに直面する可能性があります。

企業は、消費者に対して魅力的な訴求と、納得感のある価格設定が重要になります。

メディアは、値上げに関する報道だけでなく、食品ロス削減のような具体的な解決策を積極的に報じるべきです。

食品ロスを減らすことは、環境にも優しいし、家計にもありがたいよね。具体的な対策をもっと広めて、みんなで取り組めるようにしてほしいよね。

今回の記事では、食品価格高騰の現状と、私たちができる対策についてご紹介しました。

家計を守るために、できることから始めていきましょう。

💡 食品価格高騰の主な要因として、円安、エネルギーコスト高騰、人件費の上昇が挙げられます。

💡 輸入食品の高騰により、国産品への需要が高まり、価格も上昇傾向にあります。

💡 食品ロス削減は、家計の負担を軽減し、持続可能な社会の実現に貢献します。