食品価格高騰の真実!私たちの食卓はどうなる?〜値上げラッシュの現状と対策とは?記録的な食料品価格高騰の背景と、私たちができること

記録的な円安とコスト増で、食品値上げラッシュは止まらない!2023年は3万品目以上が値上げ、2024年もその流れは加速。平均17%の値上げ、家計への打撃は深刻。輸入食材高騰で国産品に切り替えも価格上昇。サイレント値上げや購買行動の変化も。食品ロス削減など、消費者・企業・メディアが一体となり、この状況を乗り越えるための対策が求められる。

💡 2022年からの食料品価格高騰の現状と、その背景にある複合的な要因を解説します。

💡 輸入食品への影響、国産品への波及、そして食卓への影響を詳しく見ていきます。

💡 企業による値上げの事例と、私たちができる食品ロス削減の具体的な方法を紹介します。

それでは、食品価格高騰の現状と、私たちができることについて、詳しく見ていきましょう。

記録的な値上げラッシュとその背景

2024年の食品値上げ、一体どれくらいヤバいの?

年間1万〜1.5万品目の値上げが予想!

2022年から食品の値上げが相次ぎ、家計を圧迫していますね。

公開日:2022/06/27

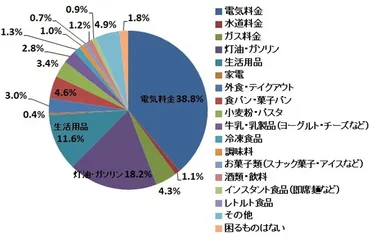

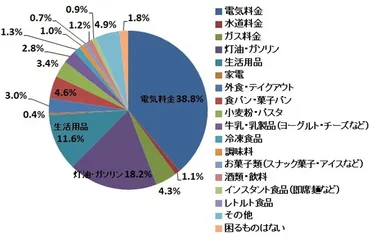

✅ 2022年、食品主要105社の年内値上げは1万品目を突破し、加工食品、酒類・飲料、調味料を中心に値上げが広がり、平均13%の値上げ率となっている。

✅ 9割以上の人が値上げを実感し、生活への影響も8割を超えている。電気料金、灯油・ガソリン、食品の値上がりが困り事として挙げられ、約7割が節約意識を高めている。

✅ 消費者物価指数は上昇傾向にあり、2022年4月には7年2ヶ月ぶりに2%を突破。専門家は物価上昇が今後も続く可能性があると予測している。

さらに読む ⇒ データ活用なう出典/画像元: https://www.navit-j.com/media/?p=759562022年から2024年にかけて、食品の値上げが加速していることがわかります。

円安やエネルギーコストの高騰が大きな要因ですね。

2023年は、記録的な円安とエネルギーコストの高騰に見舞われ、3万2396品目もの食品が値上げされました。

これは過去30年間で類を見ない規模です。

2024年もその流れは続き、5月までに3891品目が値上げされ、年間では1万から1.5万品目の値上げが予想されています。

主な要因は人件費の上昇、電気代、そして円安の再加速です。

2024年の値上げ率は平均17%と高止まりし、加工食品、調味料、酒類・飲料、菓子類を中心に、本体価格の引き上げが主流となっています。

この物価上昇を引き起こしている根本的な原因の一つに、2023年の消費者物価指数が41年ぶりの高水準となる3.1%上昇したことが挙げられます。

円安は、輸入価格の上昇を通じて物価を押し上げ、ロシア・ウクライナ情勢は、エネルギー価格や穀物価格の高騰を招き、さらに日米の金融政策の違いによる円安ドル高も、この状況に拍車をかけています。

なるほど、食品の値上げは、円安やエネルギーコストの高騰、そして人件費の上昇が複合的に影響しているんですね。企業としては、価格転嫁も避けられない状況でしょうが、消費者の懐事情を考えると、非常に厳しい状況ですね。

食卓への影響:輸入食品と国産品への波及

円安で何が値上がり?食品スーパーで見られる変化は?

輸入野菜・果物、国産品も上昇。

輸入食品の価格上昇は、私たちの食卓に直接影響を与えていますね。

✅ 記録的な円安により、輸入野菜や果物の価格が高騰し、国産品への需要が高まっている。輸入レモンを使っていた業者から国産への切り替えが進むなど、国産農家にとってはチャンスも。

✅ 円安と輸入量の減少により、国産品の価格も上昇傾向にあり、国産農家は食料自給の将来に危機感を感じている。

✅ 酪農家は飼料価格の高騰に加えて、円安の影響でさらに経営が圧迫されており、厳しい状況に直面している。

さらに読む ⇒KSBニュース | KSB瀬戸内海放送出典/画像元: https://news.ksb.co.jp/article/15260440円安によって、輸入野菜や果物の価格が上昇し、国産品への切り替えが進んでいるんですね。

ただ、国産品も価格が上昇するのは、厳しい状況です。

円安の影響は、食品スーパーでの輸入野菜や果物の価格上昇として具体的に現れています。

アボカドなどの輸入果物は価格が1.5倍に高騰し、消費者は家計への影響を実感しています。

この影響を受け、国産品への切り替えが進み、その結果、国産品の価格も上昇傾向にあります。

例えば、香川県の食品スーパーでは、輸入パプリカから静岡産への切り替えが行われています。

一方、三豊市では、輸入レモンの価格上昇を受けて国産レモンへの需要が高まっています。

しかし、食料自給の観点から、国産農業の高齢化による生産量減少への危機感も示されており、この状況は、酪農家の厳しい経営状況にも見て取れます。

赤松牧場のように、飼料価格の高騰によって経営が圧迫され、利益がほとんどない状況に陥っている酪農家も存在します。

配合飼料の価格高騰は、中国の需要増大やウクライナ侵攻の影響、そして円安によってさらに悪化しています。

円安の影響で輸入食品が高騰し、国産品への需要が高まるのは理解できるけど、国産品も値上がりするのは困ったもんだべさ。酪農家さんの状況も厳しいみたいだし、何か対策が必要だよね。

次のページを読む ⇒

食品価格高騰の裏側を徹底解説!原因、企業の対策、消費者の変化まで。家計を守るための食品ロス削減も提案。2024年も続く値上げの波にどう立ち向かう?