京都オーバーツーリズム対策、効果と課題は?(問題解決の糸口を探る?)京都市バスの混雑、対策の現状と未来への展望

2024年GW、円安と旅行需要増が京都をオーバーツーリズムの危機に。市バス混雑、地元住民への影響を受け、京都市は多彩な対策を講じる。増便、乗り合いタクシー、振替輸送、観光特急バス導入…しかし課題は山積。時間分散、隠れた名所、啓発活動も。観光客と住民の共存を目指し、持続可能な観光への道を探る。未来の京都のために、今、何ができるのか。

オーバーツーリズムの原因と影響

京都のオーバーツーリズム問題、何が原因で深刻化?

市街地の狭さ、観光客集中、交通機関の麻痺。

観光特急バスの導入は、移動時間の短縮に貢献する一方で、運賃が高額に設定されているため、利用者のすみ分けが課題となっています。

✅ 京都市は、観光客の増加によるオーバーツーリズム対策として、観光地のみに停車する「観光特急バス」を導入。

✅ 観光特急バスは、清水寺までノンストップの便や、主要観光地にのみ停車する便など2路線あり、所要時間を短縮できるが、運賃は通常のバスの約2倍。

✅ 特急バスの導入によって、市民と観光客の利用をすみ分ける狙いがある一方で、バスの増便による道路混雑や渋滞リスクへの懸念も存在する。

さらに読む ⇒関西テレビ放送 カンテレ出典/画像元: https://www.ktv.jp/news/feature/240321-kyoto/観光特急バス、確かに便利だけど、運賃が高いのはちょっとネックですね。

市民と観光客のすみ分けという狙いは理解できますが、もう少し工夫が必要かもしれません。

オーバーツーリズムは、観光客の増加が地域社会に悪影響を与える現象を指す。

京都では、市街地の狭さ、観光地と商業地の近接、バスへの依存度、バス運賃の安さなどが原因として挙げられる。

観光客の集中は、交通機関の麻痺、雇用の不安定化、地元住民の生活への悪影響など、様々な問題を引き起こしている。

加えて、宿泊施設の客室稼働率の偏りから、観光客が特定の季節に集中していることも判明。

地下鉄の路線拡張も、インフラ整備の難しさから困難な状況にある。

うーん、観光客はお金出すけど、地元民はそうじゃないもんね。バスの値段が高くなると、ますます生活が圧迫される気がするわ。

多方面への影響と具体的な事例

観光公害、日本でも深刻化?オーバーツーリズム対策とは?

住民生活への影響、時間分散、隠れた名所活用。

四条通の歩道拡幅事業は、当初混乱を招いたものの、結果的に自動車を遠ざけ、外国人観光客が主役の通りへと変化させることに成功しましたね。

公開日:2019/12/03

✅ 京都は多くの観光客が訪れるが、観光客によるトラブルや変化が問題となっている。

✅ 四条通の歩道拡幅事業は当初混乱を招いたものの、結果的に自動車を遠ざけ、外国人観光客が主役の通りへと変化させた。

✅ 著書『パンクする京都 オーバーツーリズムと戦う観光都市』から、京都の観光公害の実態が明らかにされている。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/315485?display=bオーバーツーリズムの問題は、本当に難しいですね。

一方では観光客を歓迎しつつ、他方では生活を守る。

そのバランスが重要ですね。

オーバーツーリズムの問題は、1960年代の「観光公害」と同様に、地域住民の生活への影響を重視し、ベネチアの事例に見られるように、民泊増加による住民の生活環境悪化やデモ活動に発展するケースもある。

日本では、公共交通機関の混雑や、舞妓への迷惑行為などが問題となっている。

京都市では、オーバーツーリズム対策として、「朝京都」「夜京都」といった時間分散化、隠れた名所の活用、荷物預かりサービスの提供などを検討。

また、高台寺岡林院のように、観光客の増加により静謐な雰囲気が損なわれる寺院も存在する。

混雑、騒音、交通渋滞が日常化し、地域社会との調和が課題となっている。

ほほう、四条通の歩道拡幅か。なるほど、大胆な策だな。しかし、もっと根本的な解決策が必要だ。民泊規制とか、積極的にやるべきだな。

持続可能な観光への取り組みと今後の展望

京都観光、持続可能にするには? 何が重要?

三者協力と、ルール・文化への理解が重要。

京都市と京都市観光協会は、観光客への啓発活動を通じて、持続可能な観光を目指していますね。

多言語での情報発信や、対話を通じて相互理解を深めようとしています。

公開日:2024/12/12

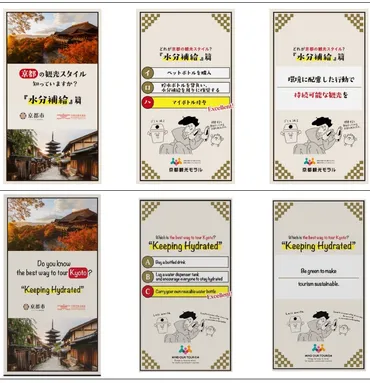

✅ 京都市と京都市観光協会は、宿泊施設の客室や首都圏などで、京都観光モラルに関する多言語での啓発活動を開始しました。

✅ 宿泊施設では、PR映像やチラシを客室モニターやロビーで展開し、観光客にモラルを促しています。

✅ 首都圏や関西国際空港では啓発動画を掲出し、京都在住の外国人と共に持続可能な観光について考える座談会も開催しています。

さらに読む ⇒京都市観光協会(DMO KYOTO)出典/画像元: https://www.kyokanko.or.jp/news/20230213啓発活動は、とても大切ですね。

観光客も、地元住民も、みんなが気持ちよく過ごせるように、お互いを理解し合う努力は欠かせませんね。

京都市は、観光客への啓発活動を積極的に行い、多言語での情報発信や、観光客と地元住民の対話を通じて相互理解を深める取り組みを行っている。

観光客の分散化や観光モラルの啓発も推進し、持続可能な観光を目指している。

入域料の導入も視野に入れ、市民と観光客が共に快適に過ごせる街を目指している。

観光産業の結束を強化し、子供たちへの啓発活動も行い、未来の京都を見据えた取り組みが展開されている。

専門家は、観光客と地元住民のすみ分けが重要であり、観光分散化やマナー問題への対策が重要であると示唆している。

持続可能な観光を実現するためには、観光客、地元住民、行政が協力し、ルールを尊重し、日本の文化を理解した観光が求められる。

啓発活動は大事だけど、それだけじゃ足りない。もっと具体的なルール作りとか、罰則規定も必要だと思うよ。甘いと、結局同じことの繰り返しだもん。

今回の記事では、京都のオーバーツーリズム対策について、様々な角度から見てきました。

様々な対策が講じられていますが、課題も多く、持続可能な観光に向けて、さらなる努力が必要ですね。

💡 オーバーツーリズム対策として、交通機関の混雑緩和、分散化、マナー向上、啓発活動などが実施されている。

💡 持続可能な観光を実現するため、観光客、地元住民、行政が協力し、ルールを尊重し、文化を理解した観光が重要。

💡 未来の京都を見据え、子供たちへの啓発活動や、観光産業の結束強化も重要であり、入域料の導入も視野に入れるべき。