福島第一原発 処理水 海洋放出は安全?トリチウム問題を中心に専門家が徹底解説!ALPS処理水 海洋放出の現状と課題

福島第一原発事故の汚染水問題。ALPSによる浄化、海洋放出という対策がとられ、その安全性と影響が国内外で議論されています。トリチウムの濃度調整、厳格なモニタリング体制、国際機関の評価…多角的な視点が必要です。放出は長期にわたるため、今後の影響を注視し、透明性のある情報公開が不可欠です。

海洋放出による環境影響評価

放出後のトリチウム濃度、人体への影響は?安全なの?

自然放射線の影響の約40万分の1~約10万分の1。

この章では、海洋放出による環境影響評価について詳しく見ていきましょう。

国際的な手法を用いて行われた評価の結果や、今後のモニタリング体制について解説します。

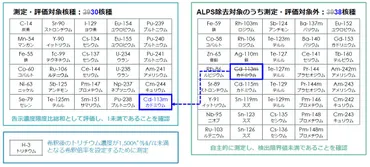

✅ 2025年度も、約54,600m3のALPS処理水を7回に分けて海洋放出する計画で、トリチウム以外の放射性物質濃度が国の規制基準を満たしていることを確認し、トリチウム濃度を基準値の1/40以下に希釈して放出する。

✅ 安全確保のため、2025年度も放出の間に設備点検を実施する。

✅ 処理水ポータルサイトで、ALPS処理水のトリチウム濃度や希釈・放出設備の状況、リアルタイムのデータなどを公開している。

さらに読む ⇒東京電力|東京電力グループサイト出典/画像元: https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watertreatment/faq/トリチウム濃度を基準値以下に希釈し、安全性を確保する努力は素晴らしいですね。

リアルタイムデータの公開も、透明性を高める上で重要です。

海洋放出による放射線環境影響評価は、国際的な手法を用いて行われ、人及び環境への影響は軽微であるとの評価が示されています。

海洋拡散シミュレーションの結果では、トリチウム濃度の上昇範囲は発電所周辺2~3kmに留まり、WHOの飲料水ガイドラインを大幅に下回る濃度であることが確認されています。

放出開始後1年間の評価では、人への影響は自然放射線からの影響の約40万分の1~約10万分の1、動植物への影響はICRP基準値の約100万分の1(カニでは約1100万分の1)と評価されています。

うーん、数字ばっかりでよく分かんないわね。でも、周りの人に影響がないって言うんなら、まあ、いいんじゃない?でも、ちゃんと見てないと、後で怖いことになるかもしれないから、しっかり情報は見とかないとね!

海洋放出への国内外の反応と今後の課題

トリチウム水放出、安全性は?専門家の意見は?

安全主張と、更なる研究必要の声。

この章では、海洋放出に対する国内外の反応と今後の課題について掘り下げていきます。

様々な意見や懸念事項を整理し、今後の影響を注視していく必要性を確認します。

✅ 宮城県の高校生が7年間魚を食べ続け、101種類もの耳石を集め、「三つ星耳石ハンター」として注目されている。

✅ 耳石収集は、魚の種類を特定するための研究手法であり、高校生は知識と情熱で成果を上げている。

✅ 宮城県では初の快挙であり、今後の研究活動にも期待が高まっている。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/716062様々な意見があるんですね。

安全性を主張する意見と、長期的な影響を懸念する意見がある。

今後の影響を注視していく必要があるという事ですね。

海洋放出に対し、国内外で様々な反応が起きています。

日本政府の決定に対し、中国は日本産水産物の全面禁輸措置を取り、国内や韓国でも抗議活動が展開されています。

問題の中心となるトリチウムに関しては、水から除去する技術が存在しないため、東京電力はトリチウム濃度を下げて放出しています。

IAEAは、放出される水のトリチウム濃度が運用基準を下回っており安全であると評価していますが、専門家の間でも意見が分かれています。

多くの専門家は安全性を主張する一方、海洋生物や人体への影響に関する更なる研究が必要であるという意見もあります。

また、全米海洋研究所協会や一部の科学者は、影響評価の不十分さや長期的な影響を懸念しています。

海洋放出は少なくとも30年かけて行われる予定であり、今後の影響を注視していく必要があります。

うーん、これはちょっと複雑な問題だな。でも、中国が禁輸措置を取るのは、ちょっとやりすぎじゃない?科学的な根拠に基づいた議論が必要だと思うよ。まあ、俺は、この問題で大儲けするビジネスチャンスを探してるんだけどな!

モニタリングと今後の展望

トリチウム放出、何が強化された?安全対策は?

モニタリングと放出停止レベル設定。

この章では、モニタリング体制と今後の展望について解説します。

透明性を確保するための情報公開の重要性や、今後の課題について考察します。

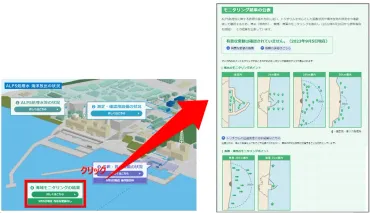

✅ 東京電力は、福島第一原子力発電所のALPS処理水の海洋放出に関する情報を分かりやすく発信するため、ポータルサイトをリニューアルし、各工程の状況を掲載。

✅ ポータルサイトでは、ALPS処理水の保管状況、測定・確認用設備の状況、希釈・放水設備の状況、海域モニタリングの結果など、様々な情報を確認可能。

✅ 海洋放出は計画通りに進められており、トリチウム濃度は基準値を下回っている。ポータルサイトは多言語対応で、国内外へ正確な情報発信を継続する。

さらに読む ⇒記事掲載数No.1 プレスリリース配信サービス出典/画像元: https://www.atpress.ne.jp/news/368231情報公開の重要性、よくわかりました。

モニタリング体制も強化され、安心して情報を確認できるのは良いですね。

モニタリング体制は、トリチウムを中心に、放射性物質の拡散状況や海洋生物への影響を継続的に確認するために強化されています。

海水、魚類、海藻のモニタリングが強化され、有意な変動は確認されていません。

モニタリング結果はORBSを通じて公開され、迅速測定も実施されています。

安全確保のため、周辺海域のトリチウム濃度が異常になった場合に放出を停止する指標(放出停止判断レベル)も設定されています。

高濃度滞留水の処理・貯蔵状況報告は、原子力規制委員会に対し原則週1回行われ、汚染水の貯蔵・処理に関する最新の状況が提供されます。

今後の汚染水対策の進捗と、海洋放出による環境影響を注視し、情報公開を通じて透明性を確保していくことが重要です。

ふむ、詳細な情報が公開されてるのは良いことだね。ただ、長期的な影響とか、もっと突っ込んだ議論も必要なんじゃないかな。ま、全部見て、自分で判断するのが一番だけどね。

本日の記事では、福島第一原発のALPS処理水の海洋放出について、様々な角度から情報をお届けしました。

安全対策や情報公開を通じて、透明性を高めていくことが重要ですね。

💡 ALPS処理水の海洋放出は、安全性を確保するための多重的な対策が講じられ、国際的な機関の承認を得て実施されている

💡 海洋放出による環境影響評価では、人や環境への影響は軽微と評価されているものの、長期的な影響を注視する必要がある。

💡 モニタリング体制の強化と情報公開による透明性の確保が重要であり、今後の汚染水対策の進捗を注視していく必要がある。