福島第一原発 処理水 海洋放出は安全?トリチウム問題を中心に専門家が徹底解説!ALPS処理水 海洋放出の現状と課題

福島第一原発事故の汚染水問題。ALPSによる浄化、海洋放出という対策がとられ、その安全性と影響が国内外で議論されています。トリチウムの濃度調整、厳格なモニタリング体制、国際機関の評価…多角的な視点が必要です。放出は長期にわたるため、今後の影響を注視し、透明性のある情報公開が不可欠です。

💡 福島第一原発のALPS処理汚染水には、トリチウム以外の放射性物質も残留しており、東電の説明とデータに乖離がある。

💡 ALPS処理水の海洋放出は、廃炉作業の土地確保やタンクのリスクを考慮して決定。IAEAの承認を得て、多重的な安全対策を実施。

💡 海洋放出による環境影響評価では、人への影響は自然放射線の約40万分の1~10万分の1、動植物へも軽微と評価。

今回の記事では、福島第一原発のALPS処理水の海洋放出に関する様々な情報を取り上げ、その安全性や課題について詳しく解説していきます。

汚染水対策の現状と今後の取り組み

福島第一原発の汚染水対策、今後はどうなる?

発生量抑制を目指し、タンク保管を継続。

この問題については、専門家による様々な意見が出ているようです。

現状の汚染水対策と、今後の課題について見ていきましょう。

公開日:2024/10/16

✅ 福島第一原発のALPS処理汚染水には、トリチウムだけでなく、ヨウ素129やストロンチウム90など、基準を超える放射性物質が残留している。この問題は、東京電力の説明と実際のデータに乖離があったことで明らかになった。

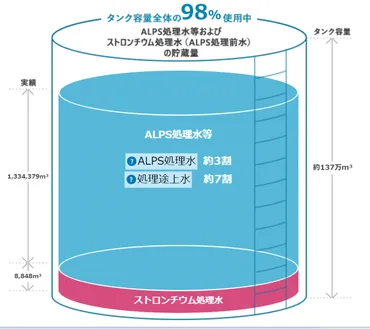

✅ 現在貯蔵されているALPS処理汚染水の約7割で、トリチウム以外の62種類の放射性核種の濃度が排出基準を超えており、最大で基準の2万倍近くになっている。東京電力は二次処理を行うとしているが、放出される放射性物質の総量や残留量などの情報は明らかにされていない。

✅ 海洋放出前に東京電力は放射線影響評価を行っているが、その評価の基礎となっているのは、ごく一部のタンク群(全体の3%弱)のデータのみである。残りのタンク群については、放出前に順次測定を行うとしているが、放出が完了するまでには30年以上かかる見込みである。

さらに読む ⇒国際環境NGO FoE Japan出典/画像元: https://foejapan.org/issue/20230801/13668/東京電力は二次処理を検討していますが、情報公開の遅れが懸念されますね。

放出前の測定データの信頼性も重要になってきます。

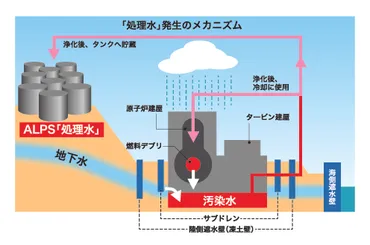

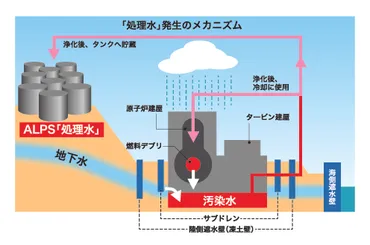

2011年の福島第一原子力発電所事故によって発生した汚染水は、溶融燃料や放射性物質との接触により汚染され、現在は「汚染源を取り除く」「汚染源に水を近づけない」「汚染水を漏らさない」の3つの基本方針に基づき対策が講じられています。

具体的には、ALPS(多核種除去設備)による浄化処理、地下水バイパスや陸側遮水壁の設置など多岐にわたる対策が実施され、汚染水の発生量は大幅に削減されています。

これらの対策により、高濃度汚染水の浄化は2015年5月にほぼ完了し、環境への影響も抑制されています。

汚染水は、セシウム吸着装置や多核種除去設備等で浄化され、敷地内のタンクに保管されています。

現在、2025年内に1日当たりの汚染水発生量を100㎥以下に、2028年度までに約50~70㎥以下に抑制することを目指しています。

うーん、これはまるで、見えないコストがかかっているようなもんだな。情報公開が遅れると、信用も落ちるし、対策にかかる費用も増えかねない。透明性を高く保つことが、一番の解決策になるんじゃないかな?

ALPS処理水の海洋放出と安全性確保への取り組み

ALPS処理水の海洋放出、なぜ? 安全対策は?

土地確保や安全のため。多重対策とモニタリング。

この章では、ALPS処理水の海洋放出に関する決定とその安全性確保への取り組みを解説します。

復興という言葉の意味を理解し、海洋放出がどのような背景で行われたのかを学びましょう。

公開日:2024/06/17

✅ 復興とは、衰えたものが再び元の状態に戻ることを指し、災害だけでなく、文化や経済などにも使われる言葉です。

✅ 本記事では、災害からの復興に焦点を当て、復興庁や復興に向けた取り組み、東日本大震災からの復興について解説します。

✅ 記事の目的は、復興に関する情報を分かりやすく説明することです。

さらに読む ⇒政治をもっと身近に。出典/画像元: https://say-g.com/alps-6240海洋放出の決定には、様々な背景があったんですね。

安全性の確保のための多重的な対策が取られているのは、非常に重要だと思います。

汚染水対策の一環として、浄化処理されたALPS処理水の海洋放出が決定されました。

放出は、廃炉作業に必要な土地確保やタンクの自然災害リスクを考慮したものであり、国際原子力機関(IAEA)の承認を得て、2023年8月24日に第1回放出が実施されました。

放出に際しては、国内法令や国際基準に基づき、安全性確保のための多重的な対策が取られています。

これには、トリチウム以外の放射性物質の再浄化処理、第三者機関による分析、海水希釈による規制基準(1500ベクレル/リットル未満)への調整などが含まれます。

また、周辺海域のトリチウム濃度を迅速に把握するためのモニタリング体制が強化され、その測定結果は包括的海域モニタリング閲覧システム(ORBS)を通じて公開されています。

そうですね、安全対策は大事だけど、放出されるトリチウムの濃度とか、周辺のモニタリング結果とか、もっと積極的に情報公開してほしいよね。道民としては、やっぱり気になるわけよ。

次のページを読む ⇒

トリチウム海洋放出の現状を解説。安全評価は軽微だが、国内外で意見対立も。モニタリング強化で影響を注視し、情報公開で透明性を確保。