企業物価指数とは?推移と今後の影響を徹底解説!(CGPI, 2020年基準)企業物価指数の変動要因と日本の経済への影響

日本銀行が発表する企業物価指数。日本経済の取引価格変動を詳細に捉え、景気分析や金融政策に不可欠な情報源です。エネルギー価格高騰が与える産業別の影響や、物価指標の多角的な分析手法を解説。2021年以降の物価変動を読み解き、今後の経済動向を予測するための羅針盤となるでしょう。

エネルギー価格高騰の影響

エネルギー高騰、日本経済への影響は?

企業物価は上昇、消費者物価は安定。

エネルギー価格高騰の影響についてです。

世界的な問題ですね。

公開日:2023/11/08

✅ エネルギーコストの高騰、円安、材料不足といった複合的な要因により、日本の製造業は経営を圧迫されており、特に中小企業が深刻な影響を受けている。

✅ エネルギーコストは、原油やガスの価格高騰と円安の影響で上昇し、材料費も新型コロナウイルス感染拡大や半導体不足により高騰しており、製造原価を押し上げている。

✅ 製造業者は、利益率の低下や価格転嫁を迫られており、エネルギーコストの高い素材系産業ほど影響が大きい。企業は太陽光発電の自家消費を検討するなど、対策を講じている。

さらに読む ⇒御津電子株式会社出典/画像元: https://mitsudenshi.co.jp/8176/エネルギー価格高騰が、製造業に大きな影響を与えているんですね。

企業によって差があるのも興味深いですね。

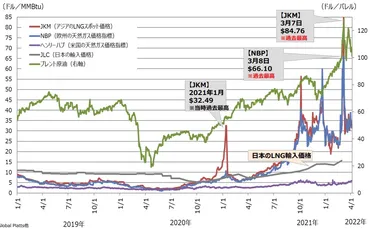

2021年以降のエネルギー価格高騰は、日本の経済に大きな影響を与えています。

特に2021年2月には、企業物価指数が第二次石油危機以来となる9.3%増を記録し、輸入物価指数も34.0%増と高騰しました。

一方、消費者物価指数は比較的安定的に推移し、国際的なエネルギー価格上昇の直接的な影響は限定的でした。

エネルギー価格高騰は、鉄鋼、非鉄金属、石油・石炭製品といったエネルギー消費量の多い「素材系」産業の企業物価指数を押し上げましたが、輸送用機器や生産用機器など加工組立産業では価格転嫁が進まず、影響が限定的でした。

最近、電気代も高いし、本当に困っちゃうよねー。企業さんも大変なんだね。

価格転嫁と産業構造

エネルギー高騰、価格転嫁できた業種は?

素材系産業(鉄鋼、化学など)でした。

価格転嫁と産業構造について見ていきましょう。

企業努力が試されますね。

公開日:2023/09/12

✅ 製造業は、原材料費とエネルギー価格の高騰により、製品価格への転嫁を迫られており、多くの企業が値上げ申請や消費者価格の値上げを行っている。

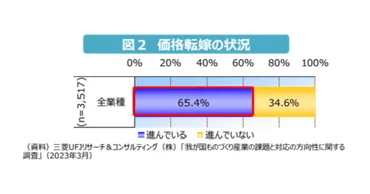

✅ 「ものづくり白書2023」の調査によると、価格転嫁は企業の最も影響を受けた行動であり、約4割の企業が実施。価格転嫁の進捗状況は企業によって異なり、50~60%程度達成の企業が最多だが、20%未満の企業も存在する。

✅ 政府も価格転嫁を推進しており、食料品製造業や電気機械器具製造業など、需要が安定している業種ほど価格転嫁が進んでいる傾向にある。

さらに読む ⇒工作機械の製造や修理、レトロフィットなら株式会社大成出典/画像元: https://ts-taisei.co.jp/jigmatch/blog/manufacturing_industry_price_pass_through/価格転嫁の進捗状況が業種によって異なるのは、興味深いですね。

今後の企業経営にも大きく影響しそうですね。

エネルギー価格高騰によるコスト増は、産業構造や価格転嫁の可否によって異なった影響をもたらしました。

鉄鋼、化学製品、非鉄金属、パルプ・紙・木製品といった素材系産業では価格転嫁が進みやすかった一方、輸送用機械や情報機器など加工度が高い分野では価格転嫁が遅れました。

このため、一部の産業ではコスト増が吸収され、他の産業に負担が集中する可能性が示唆されています。

価格転嫁戦略か…利益を確保するためには、しっかりとした計画が必要だな。勉強になるな。

日銀の物価判断と指標

日銀が物価判断で重視する指標は?

CPIを筆頭に複数の物価指数を分析

日銀の物価判断と指標についてです。

日銀はどのように物価を判断しているのでしょうか?。

公開日:2022/05/25

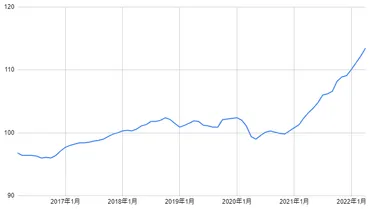

✅ 日本銀行が発表している企業物価指数(CGPI)の推移を示すグラフに関する記事です。

✅ 2015年平均を100とした指数で、2021年から急上昇していることが示されています。

✅ 新型コロナウイルスの影響により、様々なモノの値段が高騰していることがグラフから読み取れます。

さらに読む ⇒blog出典/画像元: https://kadekul.hatenablog.com/entry/2022/05/25/222104日銀は様々な指標を総合的に見ているんですね。

私たちも、色々な角度から経済状況を見ていく必要がありそうですね!。

日本銀行は、物価の現状と見通しを判断する際に、消費者物価指数(CPI)、企業物価指数(CGPI)、企業向けサービス価格指数(SPPI)など複数の物価指数を総合的に分析しています。

特に、物価安定の目標として消費者物価の前年比上昇率2%を掲げており、CPIの動向を注視しています。

また、一時的な撹乱要因の影響を取り除き、基調的な変動を把握するために、「総合除く生鮮食品」「総合除く生鮮食品・エネルギー」といった指標に加え、「上昇・下落品目比率」「刈込平均値」「最頻値」「加重中央値」を用いて分析しています。

さらに、需給ギャップ、予想物価上昇率、為替レート、海外商品市況、賃金動向、企業の価格設定行動といった要素も考慮に入れ、総合的に物価の状況を判断しています。

日銀って、色んなデータ見てんだねー。あたしももっと勉強しなきゃ、って思うわ。

本日の記事では、企業物価指数の基礎から、その変動要因、そして日銀の物価判断まで幅広く解説しました。

今後の経済動向を注視していきましょう。

💡 企業物価指数は、日本経済の現状を把握するための重要な指標であり、今後の価格変動を予測する上でも重要です。

💡 エネルギー価格高騰や円安などの影響により、製造業のコストが増加し、価格転嫁が課題となっています。

💡 日銀は、様々な物価指数や経済指標を総合的に分析し、物価の安定を図っています。