企業物価指数とは?推移と今後の影響を徹底解説!(CGPI, 2020年基準)企業物価指数の変動要因と日本の経済への影響

日本銀行が発表する企業物価指数。日本経済の取引価格変動を詳細に捉え、景気分析や金融政策に不可欠な情報源です。エネルギー価格高騰が与える産業別の影響や、物価指標の多角的な分析手法を解説。2021年以降の物価変動を読み解き、今後の経済動向を予測するための羅針盤となるでしょう。

💡 企業物価指数は、企業間の取引価格の変動を示す指標です。国内企業物価指数、輸出物価指数、輸入物価指数で構成されています。

💡 エネルギー価格高騰、円安、材料不足など、様々な要因が企業物価指数に影響を与え、製造業の経営を圧迫しています。

💡 価格転嫁の進捗状況は業種や企業によって異なり、政府も価格転嫁を推進しています。日銀の物価判断にも影響します。

それでは、まず企業物価指数の基礎知識から見ていきましょう。

企業物価指数の歴史と役割

企業物価指数、一体何に役立つの?

景気分析や金融政策の判断に役立つ!

本日は、企業物価指数についてお話しします。

様々な経済指標がある中で、今回はその歴史、役割から詳しく見ていきましょう。

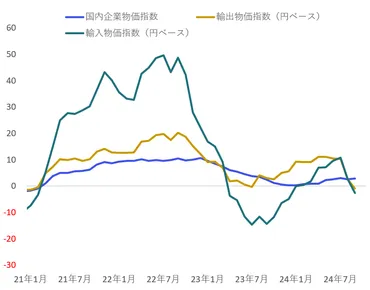

✅ 2025年4月の国内企業物価は前年比4.0%と5ヶ月連続で4%台の高い伸びを示し、特に農林水産物や飲食料品、電気・都市ガスなどが上昇要因となった。

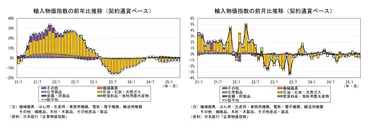

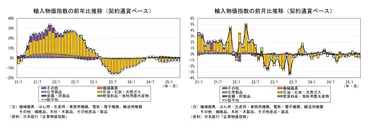

✅ 円ベースの輸入物価は、為替相場の円高傾向により、前年比▲7.2%と大幅なマイナスとなり、原油や液化天然ガスなどの価格下落も影響した。

✅ 今後の国内企業物価は、電気・都市ガス代支援策終了による上昇圧力がある一方で、原油価格の下落やコメ価格の緩やかな下落により、鈍化傾向が続くと予想される。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=81981?site=nli2024年の企業物価指数の動向について解説いただきました。

電気・都市ガス代支援策終了による上昇圧力が気になりますね。

日本銀行が1887年から継続的に作成している企業物価指数は、企業間の取引価格の変動を測定する重要な経済指標です。

かつては東京卸売物価指数、卸売物価指数と呼ばれ、2000年の基準改定で現在の名称になりました。

企業物価指数は、景気分析や金融政策の判断材料として利用され、輸出入物価指数からは海外市場の動向や輸入インフレ圧力が把握できます。

また、デフレーターとしても、国民経済計算や鉱工業指数で活用されています。

さらに、企業間の値決めの参考指標としても利用されています。

なるほど、企業物価指数は景気判断の重要な材料になるんですね。輸出入物価指数からは海外の状況も把握できるとは、さすがです!

2020年基準企業物価指数の詳細

企業物価指数データ、どんな形式でいつから提供?

PDFで、2020年1月~2024年12月分まで。

2020年基準の企業物価指数についてです。

詳細を見ていきましょう。

✅ 2024年9月の国内企業物価指数は前年比2.8%と堅調に推移したが、前月比は0%で横ばい。輸入物価指数は低下傾向にあり、CPIへの下押しが期待される。

✅ 円ベースでの輸出入物価指数は円高推移によりマイナス転換。輸入物価指数は主にエネルギー価格の下落が影響し低下。

✅ 中東情勢の緊迫化による原油価格上昇はリスク要因であり、今後の輸入物価指数の動向に注意が必要。交易条件は、輸入物価の低下により改善傾向にある。

さらに読む ⇒マネクリ | マネックス証券の投資情報とお金に役立つメディア出典/画像元: https://media.monex.co.jp/articles/-/255242024年9月の企業物価指数は横ばいとのことですが、輸入物価指数の低下は朗報ですね。

今後の推移に注目です。

2020年基準の企業物価指数は、国内企業物価指数、輸出物価指数、輸入物価指数で構成されています。

それぞれ円ベースと契約通貨ベースの指数が作成され、連鎖方式による国内企業物価指数や、消費税を除いた国内企業物価指数も提供されています。

これらのデータは、2025年1月16日に公開された2024年12月分のデータなど、2025年1月から2020年1月まで、また2022年から2020年の過去データとしてPDF形式で提供されており、ファイルサイズは200KB台から500KBを超えるものまで存在します。

へー、そんなに色んなデータがあるんだね。あたしは数字とか苦手だけど、頑張って勉強しよっかなー(笑)。

次のページを読む ⇒

2021年からのエネルギー価格高騰が日本経済に与える影響を分析。産業構造による価格転嫁の違いに着目し、物価指数の動向や日銀の多角的な分析手法を解説。