令和の米騒動、その原因と影響とは?米不足と食卓への影響を徹底解説!(米、価格、対策?)米不足が招いた食卓への影響と、私たちができること。

2024年、日本を襲った「令和の米騒動」!記録的な米価高騰と供給不足の裏側を徹底解剖。減反政策、異常気象、需要拡大が複雑に絡み合い、食卓を揺るがした。政府の対策は?消費者はどう立ち向かう?食の未来を見据え、今、私たちができることとは?

政府の対応と今後の見通し

米不足の現状は?いつまで続く?

2025年秋まで厳しい状況が続く。

政府は備蓄米の放出を行いましたが、価格抑制には至らず、その方法にも問題がありました。

今後の対策に期待したいですね。

公開日:2025/05/29

✅ 2025年5月時点でコメの小売価格が高騰しており、主な原因は昨夏の記録的猛暑による減収と、増加した訪日観光客による外食需要の増加。

✅ 政府は、価格高騰対策として備蓄米21万トンをオークション形式で市場に放出したが、高値をつけた集荷業者が大半を買い占め、小売への供給量はわずか7%に留まった。

✅ オークションによる放出は効果がなく、政府の差益獲得に対する批判を受け、政府は備蓄米の放出方法について見直しを決定した。

さらに読む ⇒東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/880603?display=b政府の対応も、なかなかうまくいかなかったようですね。

専門家の方々が言うように、秋までは厳しい状況が続きそうなので心配です。

政府は、100万トンもの米を備蓄しており、米不足に対しては過度な心配は不要としていました。

備蓄米の放出も行われましたが、価格抑制への効果は限定的でした。

2025年の新米収穫は、供給状況の改善が期待されます。

しかし、専門家は、2025年秋までは厳しい状況が続くと予測しています。

政府は、気候変動リスクに対応した農業対策や、減反政策の見直しなど、根本的な解決策を模索する必要があるでしょう。

また、耕作放棄地の活用も、生産量増加の潜在的な可能性として注目されていますが、実現には課題も多く残っています。

うーん、備蓄米の放出方法を見直すって、ちょっと遅すぎるんじゃない?もっと早く対応してほしかったわ。

影響と対策:家計と外食産業

米価高騰で食生活はどう変わる?対策は?

価格上昇、購入量減、節約術の実践。

米価高騰は、家計だけでなく、外食産業にも大きな影響を与えています。

倒産件数の増加など、深刻な状況が続いています。

✅ 2025年4月の飲食業倒産件数は88件と過去最多を記録し、前年同月比で増加。負債総額も増加し、5億円以上の負債を抱える倒産も発生。

✅ 米価格高騰などの食材費、水道光熱費、人件費の上昇が、価格転嫁が難しい小規模飲食業者の経営を圧迫。特に「すし店」の倒産増加率が高い。

✅ コロナ禍の資金繰り支援策縮小も影響し、小・零細規模の飲食業者を中心に倒産増加傾向が続くと予想される。

さらに読む ⇒東京商工リサーチ出典/画像元: https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201364_1527.html外食産業の倒産増加、他人事じゃないわね。

食費も上がって困るし、節約術を実践するしかないわね。

米価の高騰は、一般家庭の食費増加、外食産業の価格上昇、そして消費者の購入量減少という形で影響を及ぼしています。

外食産業、特に寿司店や弁当業界は、米価高騰の直撃を受け、価格転嫁やメニュー変更を迫られています。

低所得層は、食の格差が拡大し、食生活への影響が懸念されています。

消費者は、購入方法の工夫、代替品の活用、食料に関する情報収集を行い、食生活の多様化を図る必要があるでしょう。

また、米の保存方法の工夫による無駄の削減、そしてコメのかさ増し調理法など、節約術の実践も効果的です。

食費の高騰は、消費者の購買意欲を減退させ、経済全体に悪影響を及ぼします。政府は早急に対策を講じるべきです!

長期的な視点と食の未来

米不足の原因と課題は?私たちができることは?

異常気象、政策、需要増。投票や食行動の見直しを。

焼津市長選候補者の真崎氏の訴えは、食料自給率の重要性、そして、食の安全保障について改めて考えるきっかけになりますね。

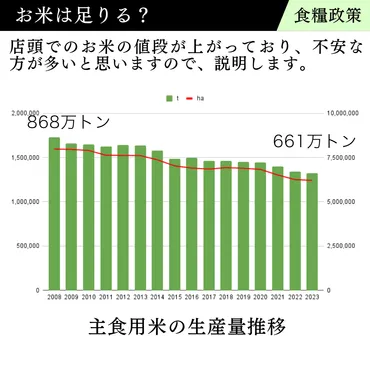

✅ 焼津市長選立候補者の真崎氏は、日本の米の生産量減少と在庫逼迫について、減反政策の影響や農家の経営状況の厳しさを指摘しています。

✅ 2024年から2025年にかけての米不足の可能性を懸念し、輸入による解決ではなく、生産量の増加と農家の経営安定化を目指す必要性を訴えています。

✅ 地方自治体として、地産地消の推進や消費を促すことで、食料供給の安定化を図り、豊かな食生活を守ることを公約としています。

さらに読む ⇒選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト出典/画像元: https://go2senkyo.com/seijika/194036/posts/942916色々な要因によって米不足が起きてしまったんですね。

私たちも、食料問題についてもっと関心を持つべきだと感じました。

米不足は、異常気象、減反政策、インバウンド需要の増加など複数の要因が複雑に絡み合って発生しました。

2024年産の米の収穫量は前年より増加する見込みですが、流通業者による確保量の減少など、課題は多く残されています。

農家が農業を継続できる環境整備も不可欠です。

消費者は、政府の政策を見直すために投票に参加することも、一つの対策となり得ます。

食料政策と市民の食行動の見直し、米食の未来について考える必要性が高まっています。

そして、米の価格高騰は、各国で進む主食危機対策から学ぶ機会ともなっています。

食糧危機とか、他人事じゃないんだよね。もっと真剣に考えないと、私たち、子供たちに何が残せるんだろうって。

今回の記事では、米不足の原因、影響、そして今後の対策について解説しました。

食料問題は、私たち一人ひとりの日々の生活に深く関わっています。

未来を見据えて、私たち自身も行動していく必要がありますね。

💡 米不足は、複合的な要因が絡み合って発生。生産調整や消費量の減少が根本原因。

💡 政府の対応は、価格抑制に限定的な効果。長期的な視点での対策が不可欠。

💡 食料政策と市民の食行動の見直し、そして食料問題への関心を持つことが重要。