コメ価格高騰はなぜ? 備蓄米放出で価格は下がる?(米、価格、流通)?2025年コメ価格高騰の背景と備蓄米放出の混乱

2025年のコメ価格高騰!政府は21万tの備蓄米を放出するも、流通の壁に阻まれ、価格は高止まり。原因は、コメ不足、流通の偏り、農家と消費者のジレンマ。全農の販売制限、専門家の警鐘、そして今後の価格予測は?対策は抜本的な流通改革と制度見直し。食卓への影響は?

備蓄米流通の混乱と対策

備蓄米放出、なぜ小売店に届かない?

流通混乱が原因

はい、流通が滞っている原因は多岐にわたるようですね。

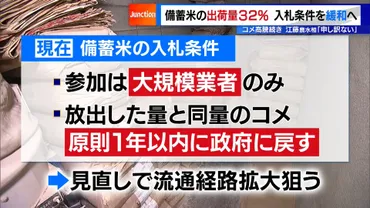

✅ 政府備蓄米の卸売業者への出荷量が32%にとどまり、流通が進んでいない状況です。

✅ 政府は備蓄米入札の条件緩和を検討しており、中小規模業者も参加しやすくすることで流通経路を広げ、コメ価格の低下につなげることを目指しています。

✅ 農水相は備蓄米流通の遅れについて陳謝し、一日も早く国民が効果を実感できるよう努力すると述べており、石破首相もコメ価格高騰対策を指示しています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://s.mxtv.jp/mxnews/article/chiiki/18elr7ajswi3f25md.html小売店に届いたのがわずか0.3%というのは深刻ですね。

流通の混乱によって、消費者の不安が広がっているとのこと。

抜本的な改革が必要という事です。

2025年春、コメ価格高騰を受け、政府は備蓄米放出を開始しました。

しかし、初回放出分約14万2000トンのうち、小売店に届いたのはわずか0.3%、約426トンに留まりました。

流通が滞った主な理由は、備蓄米の保管場所の集中による物流の混乱、従来の農協経由から直接取引への移行による混乱、業者による買い占めや売り惜しみなどです。

小売店ではコメ不足が生じ、消費者の間では価格高騰と供給不安が広がっています。

政府は、流通の遅れを認め、対策を講じる方針ですが、専門家は構造的な問題を指摘し、備蓄米の放出ルールや物流体制の見直し、流通経路の多様化などの抜本的な改革を求めています。

今回の事態は、備蓄米の放出体制や流通インフラの再構築、生産・流通の両面からの抜本的な対策が必要であることを示しています。

もう、何やってんだか! 高いコメを買わされ、全然手に入らないなんて、困るわ! 政府はもっとしっかりしてよ!

備蓄米流通の不透明さと価格高騰の継続

備蓄米はなぜ価格下落に貢献できていない?

流通過程のスタック

はい、備蓄米の流通は不透明な状況が続いていますね。

✅ 備蓄米の放出によってコメの価格が下がる効果は限定的であり、卸業者「食協」の武信社長は、年間流通量のわずか1~2%に過ぎない備蓄米では価格への影響は小さく、全国規模で卸業者に十分な量が供給されない限り、安価な米の提供は難しいと指摘しています。

✅ 武信社長は、備蓄米の入札制度を見直し、中小卸業者も自由に落札できるようにすることで、より多くの業者に備蓄米が行き渡り、価格低下につながると主張しています。

✅ 農水省は、備蓄米の流通を促進するため、3回目の放出から卸業者間の取引を可能にするルール改正を行い、各地の中小業者への供給拡大を目指しています。しかし、安定した米価を実現するには、今後の備蓄米放出の状況や市場への影響を注視する必要があります。

さらに読む ⇒テレビ新広島出典/画像元: https://www.tss-tv.co.jp/tssnews/000028549.html備蓄米が流通過程で滞ってしまう原因を詳しく解説します。

全農の販売制限や、卸売業者の利益追求が問題になっているんですね。

2025年5月2日、コメの価格高騰が続くなか、政府が備蓄米を放出したにもかかわらず、価格が下がらない状況が続いています。

これは、備蓄米が流通過程で「スタック」していることが原因です。

全農が取引契約のあるパートナー卸に優先的に販売しているため、中小のスーパーや米穀小売店には十分な備蓄米が行き渡っていないのです。

農水省は、備蓄米の販売ルールを変更し、米穀小売店が玄米を仕入れられるようにしましたが、全農は依然として卸への販売を制限しています。

全農は、備蓄米の販売で利益を得ていないと主張していますが、流通過程でJAグループの企業を活用しており、実際には利益を得ている可能性があります。

卸から小売業者への販売価格も高く、卸は高値で備蓄米を販売することで利益を得ています。

農水省は、備蓄米の販売で巨額の利益を得ており、コメ価格の高騰は解消されていません。

ふむ、全農が儲けているのか。政府は何をやってるんだ?!もっと公正な流通システムを構築しないと、国民は納得しないぞ!(怒)

今後の見通しと課題

備蓄米放出でコメ価格は落ち着く?

価格は今後下落へ

はい、今後の見通しと課題を見ていきましょう。

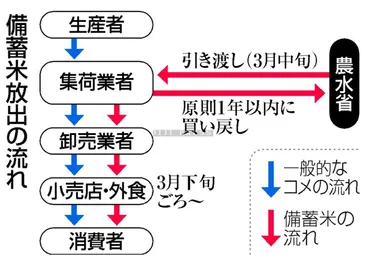

✅ 政府は、コメ価格の高騰を受けて政府備蓄米21万トンの放出を決めた。これは、凶作時などに限定してきた備蓄米の運用方針を転換したもので、早ければ3月下旬にはスーパーなどで販売される予定である。

✅ コメ価格の高騰は、取引業者の買い占めによる売り渋りや、令和の米騒動による品薄などが原因とされている。政府は、備蓄米の放出によって価格を安定させ、流通を円滑化することを目指している。

✅ 備蓄米の放出は、価格が急落すれば農家の収入減につながる可能性があるため、慎重に進められる。政府は、流通と価格の安定を図りながら必要に応じて追加の放出も検討するとしている。

さらに読む ⇒ビジネスジャーナル出典/画像元: https://biz-journal.jp/economy/post_386621.html備蓄米の放出が、当初の期待通りに進んでいない状況が示唆されていますね。

価格高騰が今後も続く可能性があるということは、消費者は引き続き注意が必要ですね。

政府による備蓄米の放出は、市場に十分なコメが供給されることを期待していましたが、実際には、流通過程での「スタック」や全農による販売制限などが問題となっています。

そのため、コメの価格高騰は今後も続くと予想されます。

三輪泰史チーフスペシャリストは、備蓄米放出は遅かったものの、投機的な価格高騰は収束に向かうとの見方を示しています。

備蓄米の放出によって、3月末から4月にかけて店頭価格が落ち着き、5~6月にかけて100~200円ずつ下がる可能性があるとしています。

ただし、備蓄米の放出が統計に反映されるにはタイムラグがあり、現時点で価格高騰が止まらない状況は、統計上の遅れによる可能性もあります。

備蓄米の放出は遅かったけど、価格高騰が収束に向かうってのは、ちょっと希望が見えるわね。でも、まだ油断はできないわね。

コメ価格高騰と備蓄米放出に関する現状と課題がよくわかりました。

今後の動向を注視し、適切な情報収集と対応が必要ですね。

💡 2025年のコメ価格高騰の原因と、政府による備蓄米放出の現状をまとめました。

💡 備蓄米の流通における課題と、今後の見通しについて解説しました。

💡 コメ価格高騰に対する政府の対応と、市場への影響について考察しました。