第3号被保険者制度廃止?今後の年金制度はどうなる?(現状と課題を解説?)第3号被保険者制度の現状と将来の見通し

日本の年金制度、岐路に立つ! 夫の扶養で保険料免除の「第3号被保険者」制度の見直しが議論されています。少子高齢化、共働き増、そして年金格差…社会構造の変化が制度を変える? 廃止となれば、主婦(夫)は新たな保険料負担が発生! 制度の行方と、私たちへの影響を徹底解説!今後の動向から目が離せない。

第3号被保険者制度廃止による影響

第3号被保険者廃止で専業主婦はいくらかかる?

年間約27万円

第3号被保険者制度廃止による影響を解説します。

公開日:2025/01/08

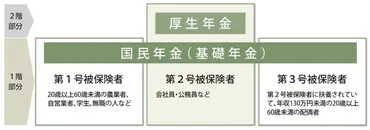

✅ 第3号被保険者制度は、厚生年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者で、年収が130万円未満で配偶者の年収の2分の1未満の方を指す制度です。少子高齢化や人材不足などの社会情勢の変化に伴い、近年この制度の廃止や見直しを求める声が強まっています。

✅ 第3号被保険者制度が廃止されることで、会社員や公務員に扶養されている配偶者も保険料を納める必要が出てきます。しかし、受け取れる老齢基礎年金は変わらないため、大きな負担となる可能性もあります。

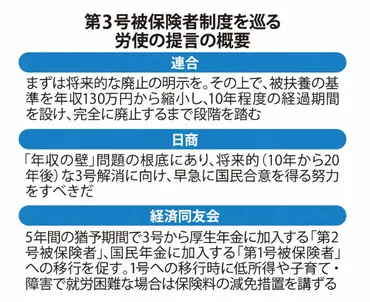

✅ 第3号被保険者制度を廃止する背景には、扶養のあり方を見直す議論があることが挙げられます。特に、近年注目されている「年収の壁」問題に対して、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表し、第3号被保険者制度の廃止を含むさまざまな施策を実行していく予定です。

さらに読む ⇒クラウド会計ソフト出典/画像元: https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/category-3-insured-persons-abolished/仮に廃止となると、多くの人が保険料を新たに負担することになるんですね。

家計への影響はもちろん、働くことへの意識にも変化があるかもしれません。

もし第3号被保険者が廃止になった場合、専業主婦(夫)は国民健康保険料と国民年金保険料を新たに負担することになります。

シミュレーションでは、45歳の専業主婦(夫)が新たに年間約272940円の社会保険料を支払うことになります。

また、配偶者も社会保険料を負担することになり、配偶者の年齢や年収によって金額は異なります。

例えば、45歳で年収500万円の配偶者の場合、年間約50万円の社会保険料がかかります。

第3号被保険者制度の見直しは、国民にとって大きな影響を与える可能性があります。

えー、そうなの?もし廃止になったら、私も保険料払わなきゃいけないってこと?困るわー。だって、年金ってよく分からないし、損したくないし。

制度廃止の現状

第3号被保険者制度は廃止される?

現時点では廃止されません

制度廃止の現状について解説します。

公開日:2024/12/13

✅ 厚生労働省は、来年の通常国会に提出予定の年金制度改革案で、「第3号被保険者制度(3号)」の廃止を盛り込まない方針を決定しました。3号は、会社員などに扶養される専業主婦や一部のパート従業員が年金保険料を納めずに基礎年金を受け取れる制度ですが、「年収の壁」を生む要因と批判されています。

✅ 一方で、直ちに廃止すれば多くの人が不利益を受けるため、議論は次回以降(5年後)に持ち越される見通しです。当面は、パート労働者が厚生年金に加入しやすくなるよう要件を緩和し、3号からの移行を促進する方向性を示しました。

✅ 3号は1985年に導入され、当初約1093万人だった加入者は、共働き世帯の増加により2023年5月時点で約676万人に減少しました。特に35歳以上の女性に多く、不公平感や男女の賃金格差を助長するとして、連合や経済界から将来的な廃止を求める声が上がっています。

さらに読む ⇒社会保険労務士法人ブレインズ(社労士)【仙台で相談数トップクラスの事務所】出典/画像元: https://brainz.jp/2024/12/13/%E5%B0%82%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E5%A9%A6%E5%84%AA%E9%81%87%E3%80%8C3%E5%8F%B7%E3%80%8D%E5%BB%83%E6%AD%A2%E8%A6%8B%E9%80%81%E3%82%8A/今回は廃止が見送られたとのことですが、今後の議論の行方次第では、また状況が変わる可能性もありますね。

引き続き注目していきましょう。

2023年12月7日現在、第3号被保険者制度が廃止になるという正式な報道はありません。

2024年12月現在では、厚生労働省は今回の見直しでは第3号被保険者制度の廃止はせず、将来の議論に持ち越される見通しとなっています。

とりあえず、今回は見送りってことか。でも、将来的にどうなるかは分からないってことだね。政治ってやつは、いつ何が起こるか分からないからな。常にアンテナ張ってないと。

今後の見通し

制度の廃止や見直しは現実的?

可能性あり

今後の見通しを解説します。

公開日:2023/10/18

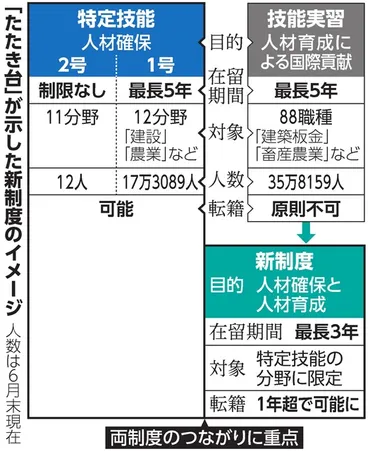

✅ 政府は、技能実習制度の見直しを検討する有識者会議で、新制度のたたき台を提示しました。

✅ 新制度では、人材確保と人材育成を目的とし、一定の要件を満たせば転籍を認めることが柱となっています。

✅ 転籍制限の緩和により、人手不足が深刻な地方から都市部への人材流出が懸念される一方、人権侵害の懸念も解消されると期待されています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASRBL3TP4RBGUTIL00H.html制度の廃止や見直しは、今後の社会情勢や政府の政策によって大きく左右される可能性があります。

私たちも、情報をしっかりと収集し、注視していく必要がありますね。

しかし、今後実現する可能性は十分にあるため、制度の廃止や見直しに関する今後の動向に注目が必要です。

政府による具体的な検討状況や制度変更の内容に注目していく必要があります。

ま、色んな制度が変わるのは、仕方ないっちゃ仕方ないよね。でも、今回の件が、国民にとって良い方向に進んでほしいもんだね。

本日は第3号被保険者制度について見てきました。

今後の動向を注視し、私たち一人ひとりが制度について理解を深めていくことが大切ですね。

💡 第3号被保険者制度は、少子高齢化や共働き世帯の増加により、見直しが議論されています。

💡 廃止となれば、保険料の負担増や家計への影響も考慮する必要があります。

💡 今後の動向を注視し、制度変更の内容を理解することが重要です。