日本の国民負担率とは?推移や国際比較、経済への影響を徹底解説!国民負担率の現状と将来予測

日本の国民負担率を徹底解説!税金と社会保障費の内訳、国際比較、そして将来への影響をわかりやすく解説します。 高齢化が進む日本で、負担率はどう変化しているのか?重税感の真相は?経済成長との関係性も解き明かし、日本の未来を読み解くための羅針盤となる情報をお届けします。

国民負担率と経済成長の関係

国民負担率は経済成長にどう影響するか?

経済成長を阻害する

次に、国民負担率と経済成長の関係についてです。

負担率が経済成長にどう影響するのか、データをもとに分析していきます。

✅ 国民負担率の上昇は、消費支出の減少や貯蓄の減少を引き起こし、潜在成長率を低下させる可能性がある。

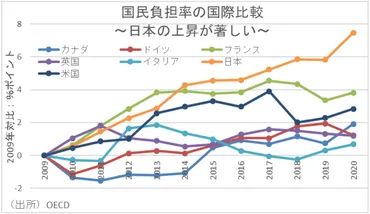

✅ 日本はG7諸国の中で国民負担率の上昇幅が断トツで高く、供給面においても経済成長の制約となっている可能性がある。

✅ パネル分析の結果、国民負担率が1%ポイント上昇すると、潜在成長率が0.11%ポイント低下することがわかり、国民負担率の上昇が経済成長の阻害要因となる可能性が示唆された。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所ページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/253072.html国民負担率の上昇が、経済成長の足かせになる可能性があるんですね。

資本蓄積の阻害というのも、ちょっと難しいけれど気になります。

本稿は、OECD諸国の1960-96年のパネル・データを用いて、国民負担率と経済成長の関係を検証した。

分析の結果、国民負担率が1%上昇すると経済成長率が0.30%低下することが判明した。

この影響は、労働供給の減少ではなく、資本蓄積の阻害によるものと考えられる。

国民負担率の上昇は、家計貯蓄率の低下を招き、その結果、資本ストックの伸び率が低下するというメカニズムが示唆された。

国民負担率と経済成長の間には、前者が原因で後者が結果となる因果関係が存在することが示唆されたが、限界的な所得と余暇の代替効果や社会保障と貯蓄の代替効果等を考慮した更なる詳細な分析が必要である。

また、国民負担率のレベルに関する横並びの比較には、国毎の異質性を考慮する必要がある。

なるほどねー。負担率が高いと、みんながお金使わなくなるから、経済も停滞しちゃうってことか。でも、社会保障のためにはある程度仕方ないのかな。

国民負担率上昇による経済への影響

国民負担率上昇が経済に与える影響は?

潜在成長率低下

国民負担率の上昇が、経済に与える具体的な影響について見ていきます。

消費や貯蓄への影響、そしてどのように対応すべきか。

✅ 国民負担率の上昇は、家計可処分所得の減少を通して消費支出と貯蓄の減少を引き起こし、経済成長率を抑制するだけでなく、供給面においても潜在成長率の低下につながるということが、パネル分析を用いた研究結果から示されました。

✅ 国民負担率の上昇は、家計貯蓄率を低下させ、資本ストックの蓄積を阻害し、潜在成長率を押し下げるというメカニズムが考えられます。

✅ 国民負担率の上昇を抑制するためには、国民所得を高めることが重要であり、賃金の持続的な上昇などを通して名目GDPを拡大することが必要であるとされています。

さらに読む ⇒ビジネスジャーナル出典/画像元: https://biz-journal.jp/economy/post_355175.html国民負担率の上昇は、様々な面で経済に悪影響を及ぼすんですね。

賃金の上昇とか、名目GDPの拡大が重要っていうのは、すごく納得できます。

国民負担率の上昇は、消費支出の削減や貯蓄の減少をもたらし、潜在成長率を押し下げるという問題点を抱えています。

特に、日本はG7諸国の中でも国民負担率が断トツに上昇しており、経済成長を阻害する要因となっています。

パネル分析の結果、国民負担率1%ポイントの上昇に対し、潜在成長率が0.11%ポイント低下するという結果が得られました。

国民負担率抑制には、国民所得の増加が重要であり、拙速な増税は家計負担を増加させるため、控えるべきです。

賃金の持続的な上昇などにより、名目GDPを拡大することが重要です。

増税ばかりじゃ、国民は疲弊するだけだ。企業が儲かって、給料が上がれば、税収も増える。経済を活性化させることが一番の解決策だ。

日本の国民負担率:国際比較と今後の展望

日本の国民負担率は近年どう推移している?

増加傾向

最後に、日本の国民負担率の国際比較と今後の展望について見ていきましょう。

日本の現状を、他の国々と比較し、将来を見据えます。

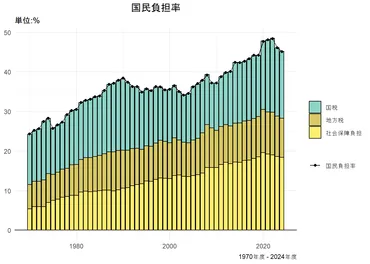

✅ 2024年度の国民負担率は45.1%と2年度連続して縮小し、うち租税負担は26.7%、社会保障負担は18.4%となりました。

✅ 潜在的国民負担率も4年度連続して縮小し、2024年度は50.9%となりました。

✅ 国際比較では、日本の国民負担率はアメリカやイギリスより高く、ドイツ、スウェーデン、フランスより低く、潜在的国民負担率においても同様の傾向が見られます。

さらに読む ⇒年度国民負担率、潜在的国民負担率および国民負担率対比とその国際比較出典/画像元: https://www.am-consulting.co.jp/econ-jpn-2024-kokumin-futanritsu日本の国民負担率は、OECD平均よりは低いんですね。

でも、高齢化が進む中で、今後どうなっていくのか、しっかり見ていく必要がありますね。

国民負担率は、租税負担と社会保障負担を合わせた国民所得に対する比率です。

財政赤字を含む国民負担率は、将来世代の潜在的な負担として財政赤字を加えたものです。

日本の国民負担率は、1970年代から増加傾向にあり、2022年度は46.7%に達しました。

これは、社会保障費の増加や財政赤字の拡大によるものです。

財政赤字を含む国民負担率は、2022年度に65.6%となりました。

OECD加盟国36カ国の国民負担率を比較すると、日本は2021年度で31.6%と、OECD平均の33.8%よりも低い水準でした。

しかし、高齢化社会の進展に伴い、日本の国民負担率は今後さらに増加していく可能性があります。

世界一の重税国という主張は誤りです。

日本の租税負担率はOECD加盟国36カ国中29位で、社会保障負担を含めた国民負担率も36カ国中22位と、どちらも中程度のレベルです。

OECD加盟国のデータに基づくと、日本の税負担は重くありません。

世界一の重税国家ってわけじゃないんだね。でも、少子高齢化で社会保障費は増える一方だから、これからが大変だよね。対策、しっかりしてほしいよね。

本日の記事では、日本の国民負担率について様々な角度から解説しました。

今後の日本の経済を考える上で、重要なテーマですね。

💡 国民負担率は、税金と社会保険料の合計で、国民所得に対する割合です。

💡 日本の国民負担率は上昇傾向にあり、高齢化社会が大きな要因です。

💡 国民負担率の上昇は、経済成長や国民生活に様々な影響を与えます。