日本の国民負担率とは?推移や国際比較、経済への影響を徹底解説!国民負担率の現状と将来予測

日本の国民負担率を徹底解説!税金と社会保障費の内訳、国際比較、そして将来への影響をわかりやすく解説します。 高齢化が進む日本で、負担率はどう変化しているのか?重税感の真相は?経済成長との関係性も解き明かし、日本の未来を読み解くための羅針盤となる情報をお届けします。

💡 国民負担率とは、国民の所得に対する税金と社会保険料の割合を指します。

💡 日本の国民負担率は上昇傾向にあり、高齢化社会による影響も大きいです。

💡 国民負担率の上昇は、経済成長や国民生活に様々な影響を与えます。

それでは、日本の国民負担率について、様々な角度から詳しく見ていきましょう。

日本の国民負担率:特徴と推移

日本の国民負担率はOECD加盟国の中でどのくらい?

高い方です

本日は、日本の国民負担率について解説します。

国民負担率の定義と特徴、推移について見ていきましょう。

✅ 国民負担率は国民や企業が所得から税金や社会保険料として負担している割合を示す指標であり、日本の国民負担率は2023年度には46.8%と見込まれています。

✅ 日本の国民負担率は1970年度から上昇傾向にあり、2021年度には過去最高となる48.1%に達しました。

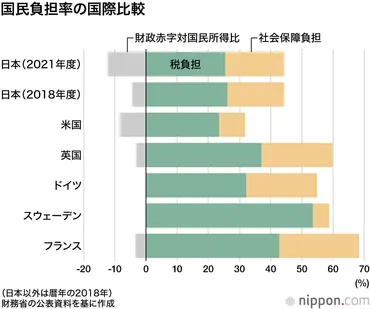

✅ 日本の国民負担率は欧州諸国と比較すると相対的に低いとされていますが、財政赤字を含めた潜在的国民負担率では欧州諸国と同等か、場合によっては重いという指摘もあります。

さらに読む ⇒データで越境者に寄り添うメディアデータのじかん出典/画像元: https://data.wingarc.com/national-burden-rate-63921国民負担率が上昇傾向にあるのは、社会保障費の増加が大きな要因ですね。

データを見ると、日本は社会保障費の割合が高いことがわかります。

国民負担率は、国に対する金銭的な負担で、租税負担と社会保障負担に分けられます。

OECDの定義では、社会保障負担は将来の不利益に対する国からの便益を受けるために必要な強制的支払い(健康保険料や年金保険料など)です。

2019年あるいは最新年のデータによると、日本の国民負担率はOECD加盟国の中で高い方であり、特に社会保障費の割合が大きいです。

これは、国民健康保険や年金制度など、日本の社会保障制度が充実していることを示しています。

一方、消費税の割合はOECD平均よりも小さく、法人所得税の割合は大きめです。

消費税は、欧州圏の国ではEU指令によって15%以上と定められているため、高めの値となっています。

一方、日本やアメリカ合衆国など非欧州圏の国では、消費税の割合が低めです。

日本の国民負担率は、社会保障費の割合が大きい一方、消費税の割合が小さいという特徴があります。

これは、日本の社会保障制度が充実している一方で、消費税による国民負担が比較的低いことを示しています。

日本の国民負担率は直近6年間で縮小傾向にあり、2024年度は45.1%となりました。

これは2023年度に比べて0.9ポイントの縮小です。

内訳を見ると、租税負担は26.7%、社会保障負担は18.4%となっています。

潜在的国民負担率は50.9%で、こちらも4年間連続で縮小しています。

日本の国民負担率はアメリカやイギリスよりも高く、ドイツ、スウェーデン、フランスよりは低い水準です。

また、OECD加盟36か国における国民負担率の比較では、日本は22番目であり、決して高い水準ではありません。

ふむ、なるほど。日本は社会保障が充実している分、国民負担率も高くなるわけか。企業の税負担も大きいな。ちゃんと利益出さないと。

国民負担率:定義と影響

日本の国民負担率は近年どうなっていますか?

上昇傾向

次に、国民負担率の定義と、それが経済に与える影響について見ていきましょう。

負担率の変動が、私たちの生活にどう関わるのか。

公開日:2021/04/20

✅ 日本の国民負担率は2021年度に44.3%と、前年度比1.8ポイント低下し、9年連続で40%を超えました。これは1970年の24.3%から20ポイント上昇した数値です。

✅ 国民負担率は国民所得に占める税金と社会保険料の割合であり、負担率が高くなると自由に使えるお金が減ります。しかし、負担率が低い方が良いとは一概に言えず、米国のように負担率が低い代わりに社会保障が充実していない国もあります。

✅ 2022年度以降は団塊の世代が後期高齢者となり、医療や介護の需要が高まることが予想されるため、国民負担率はさらに上昇する可能性があります。そのため、税や社会保障の負担増だけでなく、国民所得の増加も必要となります。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00998/国民負担率の上昇は、確かに家計を圧迫しますよね。

でも、社会保障が充実していれば、それはそれで安心感につながります。

難しい問題です。

国民負担率とは、国民と企業が所得から支払う税金や社会保険料の割合を示す指標です。

日本の国民負担率は近年高くなっており、2023年度は46.8%と予測されています。

これは国民所得の約半分に相当し、過去最高水準です。

しかし、他の高齢化社会である欧州諸国と比較すると、相対的には低いと言われています。

国民負担率の計算式は、(租税負担 + 社会保障負担) ÷ 国民所得 × 100 です。

内訳には所得税、法人税、消費税などの税金と、年金、医療、介護保険などの社会保険料が含まれます。

国民負担率は経済状況や社会政策の変化によって変動します。

高まると公共サービスの充実が期待されますが、所得が減少し経済活動が低下するリスクもあります。

逆に、低くなると経済活動は活発化しますが、公共サービスや社会保障制度の充実が制限される可能性もあります。

日本の国民負担率は、1970年度の24.3%から2021年度には48.1%まで上昇しました。

これは、高齢化社会に伴う社会保障費の増加や、財政赤字の拡大が主な要因です。

国民負担率は、国の財政状況や社会政策を評価する重要な指標です。

日本の国民負担率の推移や国際比較を理解することは、これからの日本の経済や社会の動向を把握する上で重要となります。

ほんとに難しい問題だよね。負担が増えるのは嫌だけど、社会保障がちゃんと機能してくれないと、いざって時に困るし。バランスって大事だね。

次のページを読む ⇒

国民負担率上昇は経済成長を阻害!OECDデータで検証。増税ではなく、賃金上昇でGDP拡大を。日本の負担率は?詳細分析で未来を拓く。