野中郁次郎の知識創造論とは?組織を活性化させる秘訣とは?知識創造理論と実践知リーダーシップが導く組織変革

知識経営の世界的権威、野中郁次郎氏の知恵が詰まった一冊!「知識創造理論」と「SECIモデル」で、暗黙知と形式知を融合させ、組織的イノベーションを促進。数字至上主義からの脱却、実践知リーダーシップの重要性を説き、不正問題の根本原因を解き明かします。自己変革を促し、持続的な成長を実現するためのヒントがここに。

組織的不正問題の根源:合理主義経営の弊害

有名企業の不正問題、その根底には何がある?

過剰な合理主義が原因

組織的不正問題は、多くの企業にとって深刻な課題です。

野中氏の指摘する合理主義経営の弊害は、非常に的確な分析だと感じました。

企業の行動原理を根本から見直す必要がありそうですね。

✅ 近年、著名企業で発生している組織的な不正問題の背景には、バブル崩壊後、日本企業が欧米流の合理主義的経営手法を導入し、売上や利益などの数字目標に過剰に焦点を当てた結果、計画過剰、分析過剰、統制過剰に陥り、現場の創造性や自律性を阻害したことがあると野中郁次郎氏は指摘する。

✅ 野中氏は、この状況を3つの過剰と、過去の成功体験への過剰適応という観点から、日本軍の失敗を例に挙げて説明する。日本軍は日露戦争の成功体験に固執し、変化に対応する自己変革を怠った結果、米軍に敗れた。現代の企業も同様の状況にあり、組織の慣性により変化を拒否し、結果として不正問題や企業病に繋がっている。

✅ 野中氏は、この問題解決のためには、知識創造理論に基づいた実践知リーダーシップが必要だと主張する。実践知リーダーは、善い目的を定め、現実を見抜き、対話を通して新たな知を創造し、自己変革を促進することで、組織の潜在能力を開放し、しなやかな組織を作り出すことができる。

さらに読む ⇒リクルートワークス研究所出典/画像元: https://www.works-i.com/works/special/no187/organizational_fraud-01.html売上や利益を優先するあまり、現場の創造性や自律性が阻害されている現状は、多くの企業で共通の問題かもしれません。

実践知リーダーシップの重要性が増しているのですね。

近年、著名企業における組織的な不正問題の根本原因として、野中郁次郎氏は、バブル崩壊後の合理主義的経営手法導入による「オーバー・プランニング」「オーバー・アナリシス」「オーバー・コンプライアンス」の3つの過剰を指摘しています。

これは、数字重視の経営により、現場の創造性や野性が阻害され、従業員は指示待ち状態となり、顧客や社会への貢献という本来の目的を見失ってしまった結果だと分析しています。

数字ばっかり見てたら、ダメだってことだよねー!結局は、人だよ、人!

組織の自己変革の重要性と知識創造理論の役割

組織の自己変革を阻害する要因は?

成功体験への過剰適応

『失敗の本質』は、組織の失敗の本質を深く理解するための、非常に重要な書籍ですね。

企業が自己変革を遂げるために、失敗から学ぶことの重要性を改めて感じました。

✅ 「失敗の本質」は、日本軍の失敗を通して組織の病理を分析した本であり、企業の成長と失敗の関係、特に失敗に対する向き合い方が重要であることを示唆しています。

✅ トヨタはパブリカの失敗から学び、迅速に新たな車種の開発に着手し、カローラという大成功車を生み出したように、成長企業は失敗を成長の糧として捉える一方、凡庸な企業は失敗から学ぼうとしない傾向があります。

✅ 「失敗の本質」は、戦争という極限状態を通して、人間の行動原理や組織における失敗のメカニズムを深く分析しており、現代の企業組織にも応用可能な示唆に富んでいます。

さらに読む ⇒ジェイビープレス|リアルな知性で世界に勝つ出典/画像元: https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/86251自己変革を阻害する要因として、過去の成功体験への固執があるというのは、非常に興味深いですね。

知識創造理論が、自己変革を促進する役割を担うというのは、納得できます。

野中氏は、日本軍の失敗を分析した『失敗の本質』で、過去の成功体験への過剰適応が組織の自己変革を阻害し、変化への対応能力を欠如させたと指摘しています。

現代企業における不正問題も、組織の慣性に囚われ、変化を拒否することで発生していると警鐘を鳴らしています。

野中氏が提唱する「知識創造理論」は、目に見えない暗黙知と見える形式知を相互転換させながら、新たな知を組織的に創造し、自己変革を促進するプロセスを重視しています。

自己変革の重要性は、よく理解できたよ!知識創造理論を活用して、我が社の組織をさらに強くしたいね!

実践知リーダーシップによる組織活性化と不正問題防止

実践知リーダーシップは、組織にどんな変化をもたらす?

潜在能力解放、しなやか革新

実践知リーダーシップは、組織の活性化と不正問題の防止に繋がる重要な要素ですね。

6つの能力を兼ね備えたリーダーを育成することが、組織の成長に不可欠だと感じました。

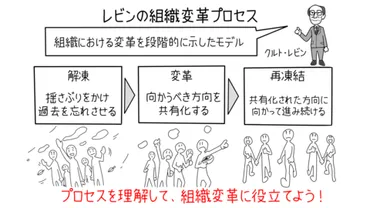

✅ 組織変革のプロセスは、組織の変革目標を達成するための計画的な取り組みであり、多くの段階が含まれます。

✅ レビンの組織変革プロセスは、変革の段階を解凍、変革、凍結の3段階に分け、各段階における適切な行動を促すことで、組織の変革を成功に導くことを目指します。

✅ 解凍段階では、組織の現状の問題点を認識させ、変革の必要性を理解させることが重要です。変革段階では、新しい考え方や行動を導入し、その実行を促進します。凍結段階では、新しい考え方や行動を定着させ、組織に恒久的な変化をもたらすことが重要です。

さらに読む ⇒学び放題×知見録ビジネスを学べるオンライン動画サービス出典/画像元: https://globis.jp/learning-paths/d4bb4057/数字中心の経営から脱却し、実践知リーダーシップを育成することで組織の活性化と不正問題の防止につなげることができる。

重要な視点ですね。

この理論に基づいた「実践知リーダーシップ」は、善い目的設定、現実洞察、対話促進、本質メタファー化、身体性に基づいた実践知、自己変革の6つの能力を備え、組織の潜在能力を開放し、しなやかな自己革新を促すとされています。

現代企業は、数字中心の経営から脱却し、実践知リーダーシップを育成することで、組織の活性化と不正問題の防止につなげることが重要だと考えられます。

実践知リーダーシップかー。すごいね!あたしも、もっと勉強して、みんなを引っ張れるようになりたいな。

本日は、野中郁次郎氏の知識創造理論について、その核心に迫りました。

知識創造理論は、現代の企業経営にとって、非常に重要な示唆を与えてくれます。

組織を活性化させるために、ぜひ実践してみてください。

💡 知識創造理論は、暗黙知と形式知の相互作用を通して知識を創造する。

💡 合理主義経営の弊害と、実践知リーダーシップの重要性。

💡 組織の自己変革には、失敗から学び、変化に対応する能力が必要である。