耐震基準ってどうなってるの?地震から身を守るために知っておきたいこと(?)耐震基準、耐震等級、耐震構造、制震構造、免震構造…違いを解説!

1981年以前の建物は要注意!旧耐震基準のオフィスビルは、地震リスクが高い?この記事では、建物の耐震性能に関する基礎知識から、旧耐震ビルの現状と将来性、具体的な対策までを解説。倒壊しやすい住宅の特徴や、耐震診断・補強工事の重要性も明らかに。オフィス選びの羅針盤として、事業継続と社員の安全を守るために、長期的な視点で耐震対策を検討しよう。

💡 耐震基準には旧耐震と新耐震があり、1981年以降の建物はより高い耐震性能を持っています。

💡 耐震、制震、免震といった構造の違いを理解し、それぞれのメリット・デメリットを把握しましょう。

💡 旧耐震基準の建物の耐震診断や補強、そして今後のオフィスビルの耐震化について考えます。

耐震基準の変遷から、具体的な対策、そして今後の展望まで、分かりやすく解説していきます。

耐震基準の変遷と課題

日本の建物は地震にどれくらい強い?

新耐震基準で強化

住宅購入を検討する上で、耐震性は非常に重要なポイントですよね。

私も色々と調べて勉強しました!。

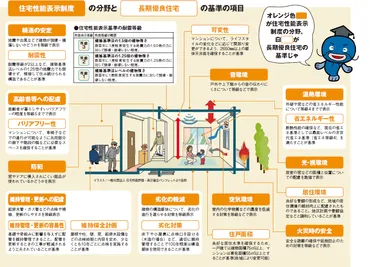

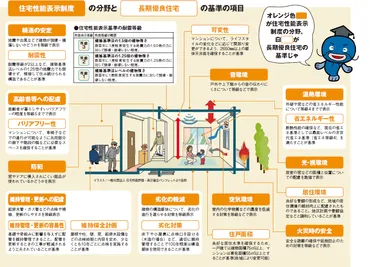

✅ この記事は、住宅購入を検討する際に重要な要素となる「耐震性」について解説しています。

✅ 具体的には、耐震基準の「旧」と「新」の違い、耐震等級、長期優良住宅、耐震構造・制振構造・免震構造の違いについて説明しています。

✅ さらに、耐震診断や耐震補強について、具体的な費用や手順、マンションにおける耐震補強の進め方なども詳しく解説しています。

さらに読む ⇒【】不動産売買・住宅購入・賃貸情報ならリクルートの不動産ポータルサイト出典/画像元: https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chukoikkodate/ck_knowhow/c0twn109/旧耐震と新耐震の違い、耐震等級など、具体的な内容が分かりやすく説明されていて、とても参考になりますね。

1971年と1981年の建築基準法改正により、耐震性能が大幅に向上した新耐震設計法が導入されました。

新耐震設計法は、地震時の建物の挙動や変形性能を考慮し、従来よりも厳しい基準で設計されています。

阪神淡路大震災以降、旧耐震ビルの耐震性能不足が明らかになり、1995年に耐震改修促進法が施行されました。

この法律により、特定の用途かつ一定規模以上の旧耐震ビルに対して、新耐震ビルと同等の耐震性能を確保する努力義務が課せられました。

耐震性能を測定する耐震診断では、旧耐震ビルの多くが基準を満たしていないことが判明しており、補強や改修が必要となるケースが多いです。

一方、新耐震法施行後に建築された新耐震ビルは、規定に適合しているため、一般的には耐震診断は行われません。

60mを超える高層ビルは、建築基準法よりも厳しい基準で設計されているため、建設時期に関わらず必要な耐震性能を満たしていると考えられます。

しかし、近年では、長周期地震動の影響など、新たな課題も指摘されています。

この記事は、耐震性能の重要性と、建物が安全に利用できるよう、適切な対策を行うことの必要性を示しています。

なるほど、新耐震基準ってのは、阪神淡路大震災の教訓から生まれたわけか。良いね!

地震による建物倒壊の危険性と対策

地震で家が壊れるのを防ぐには?

耐震診断と補強が重要

北海道って地震多いんだよね。

耐震診断とか、補助金制度とか、詳しく知りたいなぁ。

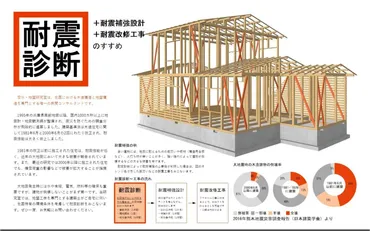

✅ 雪氷・地盤研究室は北海道の旭川〜美瑛〜富良野エリアを中心に、木造住宅の耐震診断・耐震補強設計を行っています。

✅ 北海道は地震発生確率が高く、特に昭和56年6月以前に建てられた住宅は耐震基準が現在の基準に満たないため、地震発生時の倒壊リスクが高い。積雪の影響でさらに危険性が高まっていることも指摘されています。

✅ 耐震診断を受けることを推奨し、国や自治体の耐震改修補助制度を活用することで、安心して住み続けられる住まいを実現できます。

さらに読む ⇒株式会社佐川建設出典/画像元: https://sagawa-arc.co.jp/seismicdesign/建物の倒壊リスク、考えただけでも恐ろしいよね。

対策って、色々あるんだね。

地震による建物の倒壊は人命だけでなく、事業継続性や財務にも影響を与えます。

この記事は、地震による建物の倒壊被害について解説し、倒壊しやすい住宅の特徴と対策について説明しています。

まず、過去の地震による建物被害の状況として、阪神淡路大震災における圧迫死の割合や、東日本大震災などの事例を挙げ、建物の倒壊がいかに深刻な被害をもたらすかを強調しています。

次に、地震によって建物が倒壊しやすい住宅の特徴として、以下の6点が挙げられています。

1. 旧耐震基準で建てられている建物 1981年6月以前に建てられた建物は、現在の耐震基準を満たしていないため、地震による倒壊のリスクが高いです。

2. 壁に問題のある建物 耐力壁がない、壁の量が少ない、壁の配置が悪い、といった場合は、地震に耐える力が不足している可能性があります。

3. 建物に傾きがある建物 建物に何らかの理由で傾きがある場合は、地震によって倒壊するリスクが高まります。

4. 屋根が重い建物 屋根が重い場合は、地震の揺れによって大きな負担がかかり、倒壊のリスクが高まります。

5. シロアリ被害がある建物 シロアリ被害によって構造材が腐食している場合は、地震に耐える力が低下し、倒壊のリスクが高まります。

6. 玉石基礎で建てられた建物 玉石基礎は、地震の揺れによって崩れやすいという欠点があります。

最後に、地震による建物倒壊を防ぐための対策として、耐震診断と耐震補強工事の重要性を強調しています。

耐震診断によって建物の耐震性を評価することで、必要な補強工事がわかります。

また、耐震補強工事によって建物の耐震性を強化することで、地震による倒壊リスクを軽減できます。

さらに、記事では「制震」という地震対策についても触れており、耐震化された住宅に制震装置を導入することで、より安全な住環境を実現できることを説明しています。

この記事は、地震による建物倒壊の危険性と対策について、わかりやすく解説することで、読者が自身の住居の安全性を意識し、必要な対策を検討するきっかけとなることを目的としています。

震災で倒壊する家とか見ると、マジで怖くなるべさ。うちもちゃんと対策しなきゃだわ。

次のページを読む ⇒

旧耐震基準ビルの現状と今後を解説!耐震性能の違い、建て替えの可能性、政府の支援策などをわかりやすく解説。オフィス選びの参考に。