日本の農業産出額は増加傾向!?令和4年と5年の違いは?農業産出額と農業所得の推移、主な品目別の変化

農業総産出額は上昇も所得は減少!令和4年、5年の農業経済を徹底分析!価格上昇と生産資材高騰がもたらす光と影とは?

💡 令和4年の農業産出額は前年比1.8%増加し、9兆10億円となりました。

💡 しかし、農業生産資材価格の上昇により、生産農業所得は前年比7.3%減少しました。

💡 令和5年の農業産出額は、前年比5.5%増加の9兆4987億円、生産農業所得は6.1%増加の3兆2929億円となっています。

それでは、令和4年と5年の農業産出額と農業所得の推移について詳しく見ていきましょう。

令和4年の農業産出額と農業所得

令和4年の農業は豊作だった?

産出額は増加、所得は減少

令和4年の農業産出額は、米、野菜、豚、鶏などの価格上昇により増加したんですね。

✅ 令和4年度の農業産出額上位5都道府県は、北海道、鹿児島県、茨城県、千葉県、熊本の順でした。

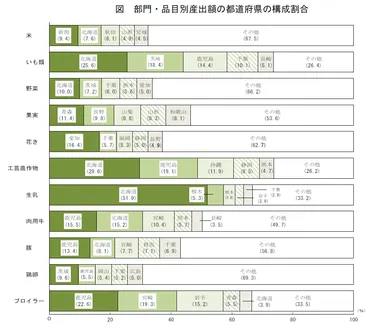

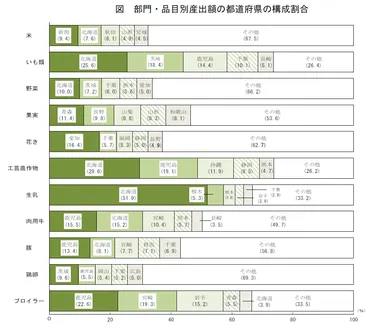

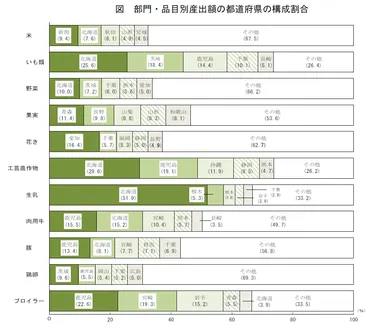

✅ 部門別では、耕種部門では米は新潟県、いも類は北海道、野菜は北海道、果実は青森県、花きは愛知県、工芸農作物は北海道がそれぞれトップでした。

✅ 畜産部門では、生乳は北海道、肉用牛は鹿児島県、豚は鹿児島県、鶏卵は茨城県、ブロイラーは鹿児島県がそれぞれトップでした。

さらに読む ⇒農林水産省ホームページ出典/画像元: https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/seisan_shotoku/r4_betsu/しかし、農業所得が減少しているのは、やはり生産資材価格の上昇が影響しているんですね。

令和4年の農業総産出額は、米、野菜、豚、鶏などの価格上昇により前年比1.8%増加し、9兆10億円となりました。

しかし、肥料、飼料などの農業生産資材価格の上昇により、生産農業所得は前年比7.3%減少し、3兆1050億円となりました。

米の産出額は、主食用米の取引価格が回復したことで前年比1.8%増加しましたが、いも類の産出額はばれいしょの価格低下により前年比6.7%減少しました。

野菜の産出額は、たまねぎやトマト、にんじんなどの価格上昇により前年比3.9%増加しました。

果実の産出額は、おうとうやももなどの生産量の増加により前年比0.8%増加しました。

花きの産出額は、イベント需要の高まりによる価格上昇により前年比5.6%増加しました。

茶の産出額は、天候不順による品質低下や生産量の減少により前年比4.8%減少しました。

肉用牛の産出額は、和牛の生産頭数増加により前年比0.3%増加しました。

全体として、農業総産出額は増加しましたが、生産資材価格の上昇による農業所得の減少が課題となっています。

なるほど、農業の現状は産出額と所得のバランスが難しい状況が続いているんですね。

令和5年の農業産出額と農業所得の増加

令和5年の農業、どうだった?

産出額5.5%増

日本の農業は、人口減少や高齢化に加え、国際的な価格競争にもさらされている状況なんですね。

公開日:2024/06/12

✅ 日本の農業総産出額は9兆円前後で推移しており、2022年は9兆15億円でした。トップは畜産の3.5兆円、次いで野菜の2.2兆円、米は1.4兆円となっています。

✅ 近年、円安傾向が続く中で農産物輸入額は急増しており、2023年は9兆536億円と国内産出額を上回っています。特に小麦は米国、カナダ、オーストラリアの3カ国に99.8%依存しています。

✅ 日本の農業従事者はこの20年間で半減し、平均年齢は68.7歳と高齢化が進んでいます。深刻な担い手不足が課題となっています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02016/産出額が増加した一方で、輸入額も増加しているのは、少し懸念材料ですね。

令和5年の農業総産出額は、前年に比べ4977億円(5.5%)増加し、9兆4987億円となりました。

これは、米、野菜、鶏卵等の価格上昇が主な要因です。

生産農業所得は、農産物価格上昇により1879億円(6.1%)増加し、3兆2929億円となりました。

ん~、やっぱり農家の高齢化は深刻な問題なんだな。若い人たちが農業に関心を持ちやすいような取り組みが必要だと思うよ。

次のページを読む ⇒

食料品価格上昇!米・野菜・果物高騰で農産物市場活況!