米の輸出と高騰する米価の現状とその課題?輸出拡大と米価高騰の背景にある複雑な要因

日本のコメ輸出拡大と米価高騰という二つの課題に焦点を当てる。輸出促進戦略と、記録的な米価上昇の原因、影響、解決策を解説。生産量減少、流通の透明性、政府の役割などが議論され、米産業の持続可能な成長への道を探る。

価格高騰の影響と市場動向

米価高騰で生活ピンチ?何が原因で価格が上がってるの?

需要回復、生産減、輸出増が原因です。

米の価格高騰は、消費者の生活に大きな影響を与えていることがよくわかります。

パン屋さんの価格上昇や、生活への影響を考えると、本当に他人事ではないですよね。

公開日:2025/02/14

✅ 農林水産省は、流通の円滑化を目的に、高騰するコメの価格を下げるため、21万トンの備蓄米を放出することを決定しました。

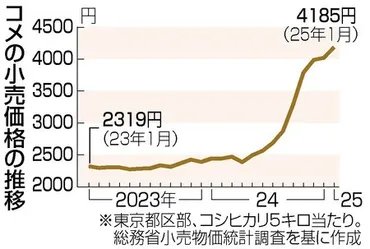

✅ コメ価格は、2024年夏頃から上昇し、特に「コシヒカリ」は1月に5kgあたり4185円に達しており、値上がりを見込んだ業者間の調達競争が背景にあります。

✅ 備蓄米放出は価格を徐々に下げる効果が期待される一方、農家の収入減につながる可能性もあり、農水省は供給と価格の安定を図る難しい舵取りを迫られています。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/article?k=2025021401126&g=eco米価高騰は、消費者の生活に深刻な影響を与えていることが分かります。

価格上昇だけでなく、食料不足への懸念や、政治への批判も巻き起こっている状況ですね。

需給の逼迫が原因とのことですが、今後の動向に注目していきたいです。

米価高騰は、消費者の生活に大きな影響を与えています。

ネット上では、パン屋の価格上昇を例に、生活への影響が語られ、農家からは資材高騰による手取りへの影響、国内自給率の低さから食料不足への懸念などが示され、政治への批判もあがりました。

来年の米価上昇や便乗値上げへの不安も表明されています。

米の相対取引価格は約11年ぶりの高値に達しており、これは需給の逼迫によるものです。

新型コロナウイルス感染症の流行によって緩んだ米の需要は、緊急事態宣言解除後に回復し、生産量の減少、輸出の増加が需給逼迫を加速させています。

高い米価は本当に困るわよね。パンの値段も上がってるし、家計への負担が大きくて。安くならないかしら…。

需給逼迫の要因と課題

米の生産量減少、その原因は?

収穫量減少、猛暑、作付面積減少など。

米の需給逼迫の要因として、輸出と国内の生産量の減少が挙げられていますね。

輸出が伸びている一方で、国内の供給力が低下しているという現状は、少し心配です。

公開日:2021/10/05

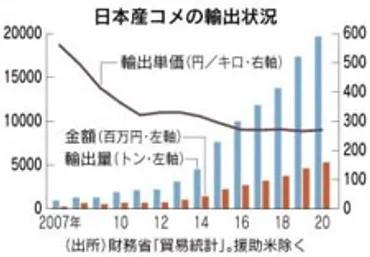

✅ 国内の米消費量減少を背景に、米及び米加工品の輸出が近年増加しており、特に日本酒、米菓の伸びが顕著です。2021年1-5月にはコロナ禍からの回復もあり、輸出が急増しました。

✅ 業務用米を中心に輸出単価の低下と、輸出向け助成金によって輸出量は増加しました。輸出先は香港、シンガポールなどですが、国・地域によって需要変動が見られます。

✅ 全農や各企業、生産者グループが輸出に取り組んでおり、それぞれの事例から現状と課題が示されています。今後は市場調査に基づいた、マーケットイン型の輸出戦略が求められます。

さらに読む ⇒一般財団法人農政調査委員会出典/画像元: https://apcagri.or.jp/apc/prescolumn/6538米の輸出拡大と国内の生産量減少という、相反する要素が同時に進行しているんですね。

輸出は増加傾向にあるものの、国内の生産基盤が弱まっている現状は、今後の米産業にとって大きな課題となるでしょう。

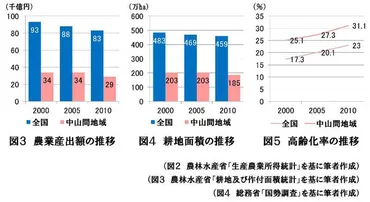

米の生産量減少の要因としては、水稲の収穫量が長期的に減少傾向にあり、2018年の減反廃止後も横ばい程度だったものが、コロナ禍以降再び減少しています。

さらに、猛暑による不作も影響しています。

一方、輸出は16年連続で増加しており、インバウンド需要の回復も相まってさらなる需要拡大が期待されています。

国内の主食用作付面積も減少し、新規就農者の減少と高齢化の進行により、米の供給能力は低下し続けています。

耕作放棄地の増加も懸念されており、米の供給力維持・増強が急務です。

輸出も大事だけど、国内の自給率もちゃんと確保しないと、食料安全保障の観点からも問題だよな!もっと生産性を上げる方法を考えないとな。

今後の展望と解決策

米産業の成長を促すには?競争力強化の鍵は?

規制緩和と土地集約が重要。

農業の再生には、生産性向上が不可欠だというのが、よく分かります。

農地の集積や、生産性向上のインセンティブなど、具体的な解決策が示されていますね。

公開日:2023/03/06

✅ 日本の農業再生には、生産性向上に向けた課題を丁寧に読み解き、着実に進む必要がある。

✅ 生産性を高めるためには、農地の集積が重要であり、農地へのアクセス向上や圃場整備が必要だが、農地の転用益への期待や税制上の優遇措置が阻害要因となっている。

✅ 食料生産への貢献に見合ったインセンティブを整備し、生産性向上の努力を評価する仕組みが必要である。また、土地集約による規模拡大が必ずしも生産性向上に繋がらない点にも注意が必要である。

さらに読む ⇒松下政経塾出典/画像元: https://www.mskj.or.jp/thesis/8980.html株式会社の農業参入規制緩和は、生産性向上や若年層の参画促進に繋がる可能性があり、期待できますね。

競争力の強化、米産業が保護から成長へと軸足を移すべき時期に来ているという言葉、本当にそう思います。

解決策として、株式会社の農業参入規制緩和が提案されています。

土地集約による生産性向上、高賃金での若年層の参画促進が期待されています。

データ分析によると、土地集約は付加価値を向上させ、所得向上に繋がる可能性が示唆されています。

農林水産省は、令和6年産米の令和7年2月における相対取引価格と数量に関する調査結果を公表し、詳細な需給・価格情報を提供しています。

今回の調査では、全銘柄平均価格が26485円/玄米60kg、相対取引数量が16.8万トンであることが明らかになりました。

これらのデータは、農林水産省のホームページでも公開されており、過去の調査結果や参考資料も合わせて閲覧可能です。

競争力の強化から、米産業は保護から成長へと軸足を移すべき時期に来ています。

最終的には、米産業が自律的に成長していくことが重要ってことね!頑張ってほしいわ、ほんとに。

本日の記事では、米の輸出拡大と米価高騰の現状とその課題について、様々な角度から分析しました。

今後の米産業の発展のため、様々な解決策を模索し、問題に取り組んでいく必要がありますね。

💡 日本の米の輸出拡大に向けた取り組みと、その課題

💡 米価高騰の背景にある複雑な要因と、それによる影響

💡 今後の米産業の展望と、生産性向上のための解決策