米の輸出と高騰する米価の現状とその課題?輸出拡大と米価高騰の背景にある複雑な要因

日本のコメ輸出拡大と米価高騰という二つの課題に焦点を当てる。輸出促進戦略と、記録的な米価上昇の原因、影響、解決策を解説。生産量減少、流通の透明性、政府の役割などが議論され、米産業の持続可能な成長への道を探る。

💡 日本の米の輸出量は増加傾向にあり、香港、シンガポール、米国向けが伸びています。

💡 米価高騰の背景には、減反政策や市場の不在、供給量の減少など、複数の要因が絡み合っています。

💡 米価高騰は消費者の生活に影響を与え、今後の米産業の発展には、生産性向上に向けた課題解決が急務です。

それでは、まず日本の米を取り巻く現状について、詳しく見ていきましょう。

米を取り巻く現状と課題

コメ輸出拡大の目標は?いつまでに、いくら?

2025年までに125億円!

本日は、米の輸出拡大と米価高騰という、二つの大きなテーマについて掘り下げていきます。

✅ 日本の米の輸出量は増加傾向にあり、特に香港、シンガポール、米国向けが伸びている。政府は2025年までに輸出額を125億円に拡大する目標を掲げ、国別のニーズに合わせた戦略を展開している。

✅ 香港では日本産米のプロモーションや、おにぎり店との連携による需要開拓、シンガポールでは中食・外食への展開を強化。米国では、高品質をアピールするために、現地精米や炊飯指導、グルテンフリー市場への展開も視野に入れている。

✅ 輸出拡大のため、日本国内では戦略的輸出事業者や産地の育成が進められており、低価格で安定した品質を確保するための品種改良も行われている。中国市場も有望視されているが、輸出規制などの課題もある。

さらに読む ⇒農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/kome/news/2022/02/220228-57178.php米の輸出拡大に向けた取り組みが活発に進められていることがよく分かります。

国別のニーズに合わせた戦略や、輸出事業者・産地への支援など、具体的な施策が展開されているようですね。

日本のコメ消費量の減少に対応するため、食料自給率・自給力の向上と米農家の所得増加を目指し、コメの輸出拡大が喫緊の課題となっています。

農林水産省は、2020年に策定された「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づき、コメ、パックご飯、米粉及び米粉製品を輸出重点品目として選定し、2025年までの輸出額目標を125億円、重点ターゲット国・地域を香港、アメリカ、中国、シンガポール、台湾としています。

輸出拡大を推進するため、全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会が品目団体として認定され、「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」も発足しました。

このプロジェクトは、輸出に取り組む事業者・産地を支援するプラットフォームで、2025年3月5日時点では多くの事業者と産地が参加しています。

農林水産省は産地と輸出事業者のマッチングや情報発信を支援し、品目団体は海外市場の動向や専門家による相談対応を行います。

令和5年度補正予算を活用し、産地と輸出事業者の連携を推進しています。

なるほど、輸出拡大に向けて、政府も民間も本気で取り組んでいるってことですね。これは、日本の米の未来にとって、非常に明るい材料だと思いますよ!

米価高騰の背景:複雑な要因

米価高騰の背景は?なぜ過去最高価格を更新?

資材高騰、供給減、買い占め疑惑など。

米の価格高騰は、様々な要因が複雑に絡み合って起きているのですね。

減反政策や市場の不在、そして官邸の思惑など、様々な思惑が交錯しているようです。

✅ 農林水産省はコメ価格高騰を受け、政府備蓄米を条件付きで販売する方針を示したが、専門家は供給量が増えないため米価を下げる効果はないと指摘している。

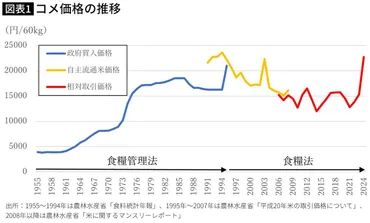

✅ 米価は歴史的な高水準に達しており、その背景には、農水省とJA農協による減反政策や、公正な価格形成が行われる市場の不在がある。

✅ 農林水産省、JA農協、自民党農林族による「農政トライアングル」は高米価を望んでおり、備蓄米放出は官邸の指示によるものと推測される。

さらに読む ⇒インフォシーク楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/president_91011/米価高騰の背景には、複数の要因が複雑に絡み合っていることが分かります。

供給量の減少、政府の政策、そして投機的な動きなどが影響しているんですね。

透明性のある流通と適切な政府の介入が求められるという結論は、非常に重要だと思います。

一方、国内では米価が高騰しており深刻な問題となっています。

2022年12月の相対取引価格は60キロあたり2万4665円と、前年同月比で9275円上昇し、4カ月連続で過去最高を更新しました。

この背景には、資材価格の高騰に加え、2023年の「令和の米騒動」を契機とした米の供給量減少、昨年の夏のコメの品薄があります。

農水省のデータによると、大手卸売業者の集荷量低下により、約21万トンの米が通常の流通から消えています。

政府関係者や投機筋による買い占め疑惑、JA(農協)による価格維持の可能性、卸売業者の抱え込みなども指摘されています。

さらに、政府の米政策、水田から作物への支援転換による稲作農家の減少も、米の生産量低下の一因として懸念されています。

複数の要因が複雑に絡み合い、透明性のある流通と適切な政府の介入が、この状況を打開するために不可欠であると結論付けられています。

米価高騰、ほんと困るわよね。買い物行っても高いし。政府になんとかしてほしいもんだけど、一体何が原因なんだろうね。

次のページを読む ⇒

米価高騰が家計を圧迫!パン屋の値上げ、食料不足の不安も。需給逼迫の背景、生産量減少、輸出増、高齢化…未来への対策は?