日本の人口移動はどうなる?東京一極集中と地方創生への課題(?)東京一極集中と地方創生:人口移動の現状と未来

日本の人口一極集中、止まらず!東京圏への転入超過が加速し、少子高齢化も深刻化。若者や女性の地方離れ、多極集住の進展も。政府の対策は?2024年報告から見える日本の未来を読み解きます。

💡 日本の人口は東京圏に集中し、2018年には約3700万人が居住。20代の転入超過が顕著。

💡 地方圏では自動車利用が多く、公共交通機関の衰退が課題。人口減少とモータリゼーションの影響。

💡 政府は地方創生を推進し、多極集住を目指す。少子高齢化に対応した対策が重要。

それでは、まず日本の人口移動の全体像から見ていきましょう。

高度経済成長から現代へ:日本の人口移動の変遷

東京一極集中の加速、何が問題?

少子高齢化と地方の人口減少です。

Chapter-1の冒頭です。

日本の人口移動の変遷を見ていきましょう。

✅ 高度経済成長期以降、東京圏への人口一極集中が進み、2018年には日本の人口の約29%に当たる約3,700万人が居住。特に20代の転入超過が顕著で、女性の割合も増加傾向にある。

✅ 東京圏への人口移動は、全道府県で転出超過が続いており、その多くが東京圏への転出が要因。一方、愛知県、大阪府、福岡県は東京圏への転出超過があるものの、近隣県からの転入超過により人口を維持している。

✅ 地方圏では自動車利用が多く、公共交通機関の利用が少ない状況。人口減少とモータリゼーションの進展により、地域公共交通の衰退が課題となっている。

さらに読む ⇒国土交通省出典/画像元: https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r01/hakusho/r02/html/n1112000.html東京圏への人口集中は経済成長とともに加速し、今もなお続いています。

出生率の低さや東京への人口集中は、少子高齢化を加速させる可能性も指摘されています。

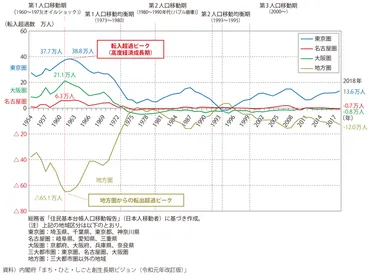

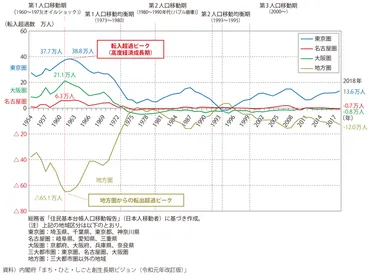

1950年代以降、日本の経済成長と共に人口は三大都市圏へ集中し、特に東京圏への流れが顕著でした。

1970年代以降、その流れは鈍化し、大阪圏や名古屋圏では転出超過も見られるようになりましたが、東京圏はバブル崩壊後の短い期間を除き転入超過を維持し、2018年には13.6万人の転入超過を記録しました。

これは日本の総人口の約29%に相当する3700万人が東京圏に居住していることを意味します。

しかし、東京都の出生率は全国で最も低い1.20であり、少子高齢化が加速する可能性も指摘されています。

2023年の住民基本台帳人口移動報告によると、2022年以降、東京への人口集中が再び顕著になり、2023年には68000人を超える転入超過を記録しています。

この東京一極集中は、首都圏以外の大阪府や福岡県などの大都市への人口集中と、地方圏の人口減少という構造を生み出しています。

なるほど、東京一極集中は経済成長の象徴でもあり、課題でもあるんですね。少子高齢化と人口移動が複雑に絡み合っている状況、これは早急な対策が必要だ。

東京圏への人口集中:若者と女性の動向

東京圏への転入超過、20代の若者が牽引?

はい、20代の若者が牽引しています。

Chapter-2では、東京圏への人口集中について、さらに詳しく見ていきます。

✅ 新型コロナウイルス第7波の中、企業はテレワークへの対応を二分しており、継続して柔軟な働き方を認める企業と、対面でのコミュニケーションを重視して原則出社に戻す企業がある。

✅ ホンダや楽天は出社を基本とする働き方に切り替えた一方、従業員からは働き方の選択肢を求める声も上がっている。

✅ NTTグループはテレワークを基本とし、全国どこでも働ける制度を導入するなど、企業によって働き方の多様性が広がっている。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/194181テレワークの浸透や住宅価格の高騰など、人口移動に影響を与える要因は多岐にわたりますね。

転入超過の傾向は、経済状況とも密接に関わっているのも興味深い。

東京圏への転入超過は、20代の若者によって大きく牽引されており、その割合は2010年の66%から2018年には73%に増加しています。

男女別に見ると、2009年以降は女性の転入超過が男性を上回る傾向が続いています。

この背景には、大企業の多くが東京圏に所在し、学歴が高いほど大企業に就職する傾向があることが影響していると考えられます。

また、近年の東京圏への人口移動は、テレワークの浸透や住宅価格の高騰、オンライン環境の発展といった要因も関係しています。

過去の転入超過数の推移は、バブル経済やリーマンショックといった社会経済的状況と連動しており、2007年をピークに減少傾向にあったものの、2012年以降再び増加に転じています。

この傾向は、感染症の影響を受けた2020年まで見られ、その年の転入超過数は一時的に減少しました。

しかし、2023年のデータからは、コロナ禍後の「揺り戻し」が見られ、23区の転入超過傾向が回復しつつあるものの、コロナ禍前の状況には完全に戻っていない状況です。

郊外への人口移動の傾向が継続しているか、都心部への人口回帰に時間がかかっている可能性があります。

東京に人が集まる背景には、企業の存在や就職事情が大きく影響しているんだね。テレワークとか、住まいの問題も絡んでるんだ。時代の変化に合わせて、人の流れも変わるってことだべ。

次のページを読む ⇒

東京一極集中と地方創生の現状を分析。人口移動、交通事情、多極集住、少子高齢化、政府の対策まで。未来を読み解く。