民事再生手続とは?企業再建の道筋と、船井電機の破産抗告事件会社更生との比較、手続きの流れをわかりやすく解説

会社更生よりスピーディーな再建!民事再生手続の進め方と注意点、最新事例も解説。債務超過企業の再生に向けた戦略、弁護士選任の重要性、債権者との交渉、成功事例から失敗事例まで、わかりやすく解説します。

再生計画策定に向けた取り組み

再生手続開始後のポイントは?

収益性改善と債権者との合意

民事再生手続は、債務者主導型の再建型倒産手続きで、申立てから再生計画認可まで約5か月と、会社更生手続よりもスピーディーな手続きが予定されているんですね。

✅ 民事再生手続は、債務者主導型の再建型倒産手続きで、申立てから再生計画認可まで約5か月と、同じく再建型の会社更生手続(約1年間)と比べてスピーディーな手続きが予定されています。

✅ 民事再生手続を開始するには、申立代理人弁護士選定、申立てに向けた準備、弁済禁止の保全処分決定、債権者向け説明会など、複数の段階を踏む必要があり、各段階で債権者との協力が不可欠です。

✅ 再生手続が開始された後は、事業の再建と再生計画案策定に向けた活動が本格化し、収益性改善、事業規模縮小、債務の圧縮など、再建のための具体的な対策を講じることが求められます。

さらに読む ⇒企業法務の実務ポータル出典/画像元: https://www.businesslawyers.jp/practices/716事業の再建と再生計画案策定に向けた活動が本格化し、収益性改善、事業規模縮小、債務の圧縮など、再建のための具体的な対策を講じることが求められるわけですね。

再生手続開始後は、再生債務者の収益性改善が重要になります。

事業の再建に向けて、不採算事業からの撤退や事業所閉鎖など、収益性改善のための活動を行います。

次に、債権者と協議を行い、再生計画案を策定します。

債権者との合意形成が重要となります。

策定した再生計画案を裁判所に提出します。

民事再生手続は、債務者主導型の再建型倒産手続きで、申立てから再生計画認可まで約5か月と、会社更生手続よりもスピーディーな手続きが予定されているんだって。これは、経営者としてはありがたい情報だね。

船井電機の破産抗告事件

船井電機の破産抗告、最高裁行きは?

認められず

船井電機の破産抗告事件は、連結決算を採用する企業集団の判断で破産開始決定が出されたことに対する抗告だったんですね。

✅ 船井電機の破産抗告事件で、東京高裁は最高裁への抗告許可を認めませんでした。船井電機側は、連結決算を採用する企業集団の判断で破産開始決定が出されたのは不当だと主張し、抗告許可を求めていましたが、認められませんでした。

✅ 船井電機側は、抗告人である原田義昭氏が、臨時株主総会で取締役及び代表取締役に就任していたにもかかわらず、登記手続きが遅れ、取締役としての地位が認められなかった点を主張していました。しかし、東京高裁は、臨時株主総会の議事録に不備があったことなどから、抗告人の取締役としての地位を認めませんでした。

✅ 船井電機側は、連結企業集団の財務状況を考慮せず、単独企業の財務状況のみで破産開始決定が出されたのは不当だと主張し、破産法の改正を求めています。また、船井電機は事業継続を目指し、民事再生法の適用を申立てており、2月末までに判断が下される予定です。

さらに読む ⇒東京商工リサーチ出典/画像元: https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200989_1527.html連結企業集団の実態に合致した破産法の解釈を求めているんですね。

今回の抗告は、破産法の解釈に関する重要な事項を含むとして、抗告許可を求めていましたが、東京高裁はこれを認めませんでした。

船井電機の破産抗告事件では、東京高裁は最高裁への抗告許可を認めませんでした。

抗告人は、連結決算を採用する企業集団の判断で破産開始決定が出されたことは不当だと主張し、連結企業集団全体で経済活動をしており、一法人の財務状況だけで破産要件を判断すべきではないと主張しました。

また、抗告人の資格についても、取締役就任が登記されていないことを理由に東京高裁から指摘されましたが、抗告人は、株主総会の議事録が作成されなかったため登記ができなかったと反論し、取締役としての地位にあることを主張しました。

さらに、抗告人は、破産法は単独企業を前提とした設計であり、連結企業集団の実態に合致していないと指摘し、連結企業集団内の再建と外部債権が平等に扱われるべきであると主張しました。

今回の抗告は、連結企業集団を構成する一法人の破産原因の判断や、一取締役による準自己破産の問題など、破産法の解釈に関する重要な事項を含むとして、抗告許可を求めていましたが、東京高裁はこれを認めませんでした。

船井電機の破産抗告事件は、連結決算を採用する企業集団の判断で破産開始決定が出されたことに対する抗告だったのか。なるほどね。

BYDの成長戦略

BYDは2025年までに何台車を販売することを目標としていますか?

500万台

BYDは、電気自動車だけでなく、電気バスやトラックなど、さまざまな種類の車両を製造しているんですね。

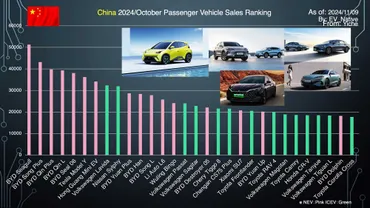

✅ 2024年10月の中国市場では、新車販売の半分以上を占めるNEV(新エネルギー車)の販売台数が前年比55%増と大幅に伸び、BYDやファーウェイなどの中国メーカーがシェアを拡大しています。一方、日本やドイツ勢は苦戦を強いられており、中国EV市場における中国メーカーの圧倒的な存在感が示されています。

✅ BYDは、10月の中国国内販売ランキングでトップ5を独占するなど、NEV市場において圧倒的なシェアを誇っています。特にBEV市場では、BYDがトップ20のうち7車種を占め、トップ10には5車種がランクインしています。中国勢の台頭が顕著で、海外ブランドのモデルはテスラモデルYのみがトップ20にランクインしています。

✅ 10月の販売動向では、シャオミSU7、ジーリーGalaxy E5、Zeekr 7X、Xpeng MONA M03などの新型モデルが注目を集めています。これらのモデルは、販売台数を急速に伸ばしており、中国市場におけるEVの競争が激化していることを示しています。また、中国のEV市場では、従来型のガソリン車に比べて、新型モデルが次々と投入され、納期の短さも重要な要素となっています。

さらに読む ⇒ブログ出典/画像元: https://blog.evsmart.net/electric-vehicles/china-ev-sales-report-october-2024-byd-sales-surge-japan-germany-struggle/BYDは、2025年までに世界の電気自動車市場でトップシェアを獲得することを目指しているんですね。

中国勢の台頭がすごいですね。

2023年6月21日、中国の電気自動車メーカーBYDは、2025年までに世界で販売する自動車の台数を500万台に増やすと発表しました。

BYDは現在、世界で123万台以上の自動車を販売しており、今後10年間で販売台数を4倍に増やす計画です。

BYDは、電気自動車だけでなく、電気バスやトラックなど、さまざまな種類の車両を製造しており、2025年までに世界の電気自動車市場でトップシェアを獲得することを目指しています。

BYDは、2025年までに世界の電気自動車市場でトップシェアを獲得することを目指しているんだってね。すごい野心だなあ。

民事再生手続は、債務者の再生を目的とした制度で、破産や会社更生とは異なる特徴があります。

今回の記事では、民事再生手続の概要、手続きの流れ、船井電機の破産抗告事件など、様々な事例を紹介しました。

💡 民事再生手続は、債務者主導型の再建型倒産手続であり、事業継続を前提とした手続です。

💡 民事再生手続は、債権者との合意形成が重要であり、慎重に進める必要があります。

💡 BYDなど、中国企業の成長戦略は注目すべき点です。