東海村の広域避難訓練、大丈夫?住民避難計画を検証!

東海村の原子力災害対策!住民避難訓練で、安全確保への取り組みをチェック!広域避難計画の実効性検証、双方向情報伝達システムの実証実験など、最新情報を分かりやすく解説!

東海第二発電所におけるシミュレーション

茨城県は原発事故時の避難計画策定で何の支援を依頼?

放射性物質拡散シミュレーション

シミュレーションの結果を踏まえ、より効果的な避難計画を策定することが重要ですね。

✅ 茨城県は、東海第二原発で炉心損傷事故が発生した場合の放射性物質拡散シミュレーション結果を公表しました。

✅ シミュレーションでは、事故対策設備の機能状況と気象条件を組み合わせた22パターンを想定し、そのうち30キロ圏内の避難者は最大で約17万人となりました。

✅ 県は、この予測結果を活用して避難計画の実効性を検証し、事故発生時の住民保護対策を強化する方針です。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/292797シミュレーションの結果は、現実的な数字なのかしら?。

茨城県は、東海第二発電所から30キロメートル圏内の自治体の避難計画策定支援のため、日本原子力発電株式会社に放射性物質の拡散シミュレーションを依頼しました。

2022年12月に提出されたシミュレーション結果に対して、専門家による第三者検証委員会が「概ね妥当」と評価しました。

県は、このシミュレーション結果を活用し、避難計画の実効性検証を進め、その結果を順次、県民に情報提供していく予定です。

今回のシミュレーションは、厳しい条件設定(シミュレーションⅡ)に基づいており、このケースにおける一時移転対象人数についても、詳細な情報が提供されています。

シミュレーション結果の報告書、検証結果報告書、検証委員会の議事録など、関連資料が公開されています。

シミュレーションは、あくまで予測に過ぎないから、実際の状況はもっとひどい可能性もあるよね。

双方向情報伝達システムの実証実験

茨城県の実証実験で用いられた避難指示システムの目的は?

避難判断の容易化と意識向上

双方向情報伝達システムは、災害時に住民と行政をつなぐ重要なツールになりますね。

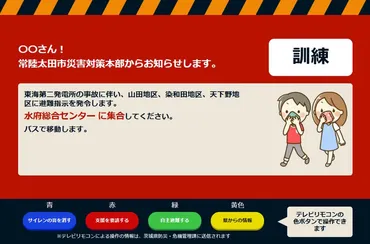

✅ 茨城県常陸太田市で、原子力災害広域避難訓練において、災害時に活用を目指す「双方向情報伝達システム」の実証実験が行われた。

✅ このシステムは、各家庭のテレビに市町村から避難指示や屋内退避の呼びかけを送り、住民がリモコンで応答することで、避難状況を把握することを目的としている。

✅ 訓練では、住民はテレビに表示された避難指示にリモコンで応答し、システムの有効性を検証した。

さらに読む ⇒(よんななニュース)出典/画像元: https://www.47news.jp/12148850.htmlテレビを使ったシステムは、高齢者の方にとっても分かりやすくて良いですね。

茨城県常陸太田市で、原子力災害広域避難訓練が実施され、同県が災害時に活用を目指す「双方向情報伝達システム」の実証実験が行われました。

このシステムは、テレビを通じて市町村から避難指示や屋内退避の呼びかけを行い、住民はリモコンで応答することで、避難時の判断を容易にし、避難意識を高めることを目的としています。

訓練では、日本原子力発電東海第2原発で事故が発生し、放射性物質が外部に漏れたという想定で、旧水府地区には「避難指示」、旧常陸太田地区には「屋内退避」がそれぞれ発令されました。

住民は、テレビ画面に表示される情報と音声による指示に従って避難行動を行い、避難指示発令時には名前を呼んで避難を促す機能も活用されました。

実証実験の結果、住民からはシステムの分かりやすさや操作の簡便さ、避難意識の高まりに対する肯定的な意見が多く寄せられました。

一方、音声が出ない不具合や、ボタンの押し忘れによる受信率の低下など、課題も見られました。

県では、これらの課題を克服し、来年以降も訓練を通じてシステムの実用化を目指していくとしています。

テレビを使ったシステムは、画期的だけど、費用対効果は?

双方向情報伝達システムの実証実験と今後の展望

原発事故時の避難訓練で、どんな新技術が役立った?

テレビ強制切り替えシステム

双方向情報伝達システムは、災害時の情報伝達を効率化し、住民の安全確保に役立つ可能性がありますね。

✅ 株式会社ビーマップは、茨城県と共同で、テレビを活用した双方向情報伝達システムの実証実験を実施しました。

✅ このシステムは、災害発生時にテレビを自動で起動し、住民に避難指示などの情報を提供します。

✅ 今回の実験では、システムの技術的な課題と、住民の被害軽減や自治体の業務効率化に対する有用性を検証し、今後の災害対策に役立てることを目指しています。

さらに読む ⇒インフォシーク楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000191_000018483/このシステムの実用化は、まだ先の話なのかな?。

茨城県は、東海第2原発から30キロ圏内に入る常陸太田市で、テレビ画面を強制的に災害情報に切り替える「双方向情報伝達システム」の実証実験を兼ねた原発事故避難訓練を実施しました。

約90人の参加者が、テレビに表示された避難情報に従って大子町に避難しました。

このシステムは、テレビに専用機器を設置し、インターネットを介して情報を表示する仕組みで、主電源がついている限り、画面が消えていても強制的に表示されます。

行政側は個人名の呼びかけも可能で、住民はリモコンで避難などの意思表示ができます。

茨城県は、今回の実証実験の結果を基に、システムの改善と普及を進める方針です。

災害時における情報伝達の迅速化は、住民の安全を守るために不可欠であり、今後も訓練やシステムの改善を通じて、より安全な地域社会の実現を目指していく必要があります。

このシステム、早く実用化してくれないかな?

今回の記事では、東海村における広域避難訓練について、具体的な内容や課題などが分かりましたね。

💡 東海村は、原子力災害時の住民避難計画を策定し、訓練を実施しています。

💡 避難計画は、住民の理解を深めるために、分かりやすく、実践的なものである必要があります。

💡 双方向情報伝達システムなどの新しい技術を活用し、災害時の情報伝達を効率化することで、住民の安全確保に役立てることが期待されます。