柏崎刈羽原発の安全対策と再稼働への道のりは?能登半島地震と7号機再稼働の行方

能登半島地震でも安全確認!柏崎刈羽原発の耐震・津波対策、福島原発事故の教訓を活かした対策を紹介。7号機再稼働への道のり、地元との課題も。6号機発煙事故の詳細と、安全対策、情報公開の重要性も解説。

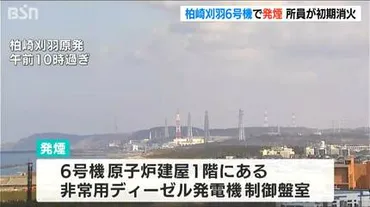

6号機発煙事故と設備状況

柏崎刈羽原発の発煙の原因は?

配線ミスによる変圧器と発電機の接続エラー

6号機の発煙事故と、設備の現状についてです。

✅ 柏崎刈羽原発6号機の原子炉建屋1階にある非常用ディーゼル発電機の制御盤室で煙が発生し、所員が初期消火を行った。

✅ 焦げたのは計測器用の変圧器で、火災報知器が作動し、消防に通報されたが、消防は火災ではないと判断した。

✅ 現場は管理区域外で、東電は外部への放射能の影響や施設への影響はないと発表しており、怪我人もいない。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/bsn/1778588?display=1原因が配線ミスだったのは、少し驚きですね。

些細なミスが大きな事故につながる可能性もあるということですね。

柏崎刈羽原発は1号機から7号機までの7基の原子炉を持ち、総出力は世界最大級の規模を誇っていました。

2012年3月に6号機が停止し、現在は全機停止中です。

しかし、7号機は新規制基準への審査に合格し、再稼働を目指していました。

現在6号機は停止中ですが、非常用ディーゼル発電機を備えており、2025年3月10日午前10時4分頃、その制御盤室で発煙が発生しました。

東京電力からの報告によると、柏崎消防は11時45分頃に火災ではないと判断しました。

新潟県が実施している放射線モニタリングでは異常値は検出されていません。

詳細な原因については調査中ですが、3月10日の発煙事故について、東京電力は13日の会見で、変圧器と発電機内部の温度を測る変換器をつなぐ配線のミスが原因だと発表しました。

変換器側の接続が誤っていたとのことです。

あらー、配線ミスなんて、ちょっと怖いねえ。ちゃんと原因を究明して、再発防止してほしいね。

再稼働に向けた課題と今後の展望

柏崎刈羽原発再稼働、最大のカギは?

地元同意と安全対策の徹底。

再稼働に向けた課題と、今後の展望についてです。

✅ 新潟県知事が、東京電力柏崎刈羽原発のテロ対策設備の不備や不正事案を受け、原子力規制庁長官と面会し、東京電力の技術的能力を改めて評価するよう要望しました。

✅ 新潟県知事は、一連の事案が東京電力への県民の信頼を大きく損ねているとし、原子力規制委員会に対し、厳格な対応と東京電力の適格性に関する審査を求めました。

✅ 原子力規制庁長官は、今回の事案を非常に重大と認識し、追加的な規制検査や安全文化・核セキュリティー文化の評価を通じて、東京電力の自立的な改善が見込めるかを見極める姿勢を示しました。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/95947東京電力への信頼回復が、再稼働への大きな鍵を握っているようですね。

徹底的な原因究明と、透明性のある情報公開が重要です。

柏崎刈羽原発の再稼働には、原子力規制委員会の審査合格に加え、地元の新潟県、柏崎市、刈羽村の同意が必要とされており、今後の動向が注目されています。

東電は、安全対策の強化だけでなく、廃炉計画の明確化など、地元との信頼関係を築き、課題を一つずつ解決していくことが求められます。

能登半島地震での対応や、6号機での発煙事故など、様々な出来事を通じて、安全対策の重要性が改めて認識されました。

今後の新たな知見を対策に反映し、万全の体制で再稼働を目指すことが重要です。

信頼回復は最重要課題でしょう。企業として、当然のことです。株主としても、しっかりとした対応を期待します。

安全対策と情報公開の重要性

柏崎刈羽原発、再稼働へのカギは?

透明性と住民の理解が重要。

最後に、安全対策と情報公開の重要性についてです。

公開日:2025/03/10

✅ 柏崎刈羽原子力発電所は、津波対策として、敷地の盛土や防潮堤の建設、建屋への浸水対策など、多重の安全対策を講じている。

✅ 安全対策は、津波による浸水から発電所を守ることに主眼が置かれており、防潮堤の高さは海抜15mに設定され、建屋への浸水対策として防潮壁、水密扉、配管の止水処理が施されている。

✅ 電源喪失時の対策として、ガスタービン発電機を備えた車両や移動可能な電源車を配備し、非常時の電源供給能力を強化している。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00687/様々な安全対策が講じられているのは素晴らしいですが、万が一の事態に備え、迅速かつ正確な情報公開が不可欠ですね。

柏崎刈羽原子力発電所は、中越沖地震や福島第一原発事故の教訓を活かし、様々な安全対策を講じてきました。

耐震対策、津波対策、非常用電源の確保など、多岐にわたる取り組みが行われています。

今回発生した6号機の発煙事故に対する迅速な情報公開や、新潟県による放射線モニタリング結果の公表など、透明性の確保も重要です。

県や電力会社は、関連情報をウェブサイトで公開し、問い合わせ窓口を設置するなど、積極的に情報発信を行っています。

これらの取り組みを通じて、地域住民の理解と信頼を得ることが、原発の安全な運営と再稼働に向けて不可欠です。

情報公開は大事よね。何が起きてるのか分からないと、不安になるもん。定期的に情報発信してほしいわ。

今回は、柏崎刈羽原発を取り巻く様々な出来事についてご紹介しました。

安全対策の重要性を再認識しました。

💡 能登半島地震でも原発への影響は限定的で、安全対策の効果が証明された。

💡 7号機の再稼働には地元との調整が不可欠で、今後の進展に注目。

💡 6号機の発煙事故は、配線ミスが原因と判明。再発防止策が重要。