米価高騰の緊急対策:政府の備蓄米放出は効果があるのか?(米、農家、消費者)?米価高騰とその影響:政府の対策と今後の展望

2024年の米不足と価格高騰の危機! 備蓄米放出も焼け石に水? 気候変動、減反政策、高齢化…多重苦に揺れる米市場を徹底分析。政府の対策と課題、そして持続可能な農業への道筋を提示。消費と生産を守るために今、何が必要か。

備蓄米放出の効果と市場の複雑さ

米価高騰、備蓄米放出で価格はどこまで下がる?

10kgあたり3500円程度まで。

備蓄米放出の効果について、専門家は一時的な効果に留まると指摘しています。

市場の複雑な構造が価格形成を難しくしています。

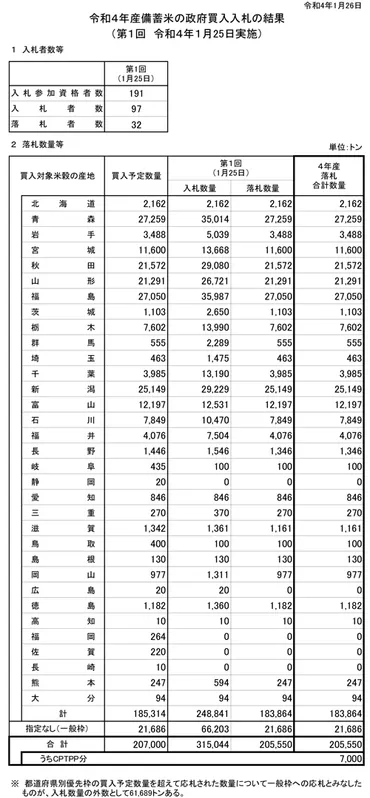

✅ 令和4年産米の政府備蓄米の買い入れ入札が行われ、予定数量20万7000tに対し、31万5044tの入札があり、20万5550tが落札された。

✅ 令和3年産米の作付転換が行われたものの民間在庫は過剰で米価が下落しており、令和4年産でも作付転換が求められている。

✅ 作付転換を進めるため、主産地を中心に政府備蓄米の契約を早期確保しようと積極的な入札が行われたと見られる。

さらに読む ⇒農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/kome/news/2022/01/220127-56390.php備蓄米の放出による価格低下は限定的ですか。

流通経路の複雑さ、中間業者の影響力、JAの存在など、様々な要因が絡み合っていますね。

政府は、米価高騰への対策として備蓄米の放出を決定しましたが、その効果は限定的であると見られています。

備蓄米の放出による価格低下効果は一時的であり、専門家は10kgあたり3800円の米が3500円程度に落ち着く可能性を指摘しています。

また、流通経路の複雑さや中間業者の価格操作、JA(農協)や全農の影響力も価格形成に大きく関与しており、市場の価格形成は供給量だけでなく、需要と供給のバランス、流通・小売業者の対応、投機的取引など、多角的要因に影響されます。

備蓄米の買戻し条件付売渡しと土地改良法等の一部改正も発表されましたが、これらの施策だけでは米価の安定は難しいとされています。

うーん、結局、消費者は高いお米を買わなきゃいけないってこと?何とかしてほしいわ。

消費者と生産者への影響と必要な対策

米価高騰、農家のピンチ!打開策は?

政府支援、技術革新、多角化!

消費者と生産者への影響について、JA全農の分析結果を基に解説します。

需要の増加と価格高騰が、家計と農業に影響を与えています。

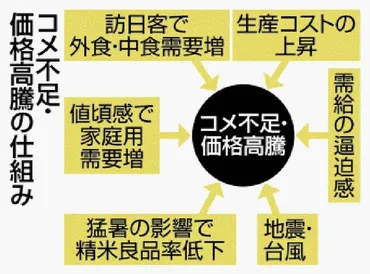

✅ JA全農が、新米への端境期におけるコメ不足と価格高騰の背景に関する分析結果を公表しました。

✅ コメの需要は、家庭用と、訪日客や外食・中食の回復による業務用で増加しています。

✅ 記事の全文を読むには、有料会員登録が必要です。

さらに読む ⇒沖縄タイムス+プラス沖縄の最新ニュースサイト沖縄タイムス社沖縄タイムス+プラス出典/画像元: https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1454488米価高騰は、消費者と生産者の両方に大きな影響を与えていますね。

政府の支援策に加え、技術革新や多角化も重要になってきます。

米価高騰は消費者物価を押し上げ、個人消費とGDPを押し下げる影響を与えています。

中小規模農家は倒産の危機に瀕しており、政府やJAの支援、技術革新の導入、多角化、共同販売などの対策が急務です。

農家や流通業者は価格下落による収益減を懸念しており、政府による支援策の検討が求められています。

政府は、減反政策の見直しや補助金、新たな収益モデル支援プログラムを推進する必要があり、ドローンやIoT技術を活用した効率的な農業、米以外の作物栽培によるリスク分散も重要となります。

JAや農業協同組合との連携によるコスト削減、共同販売も有効であり、地域ネットワークを活用した情報共有も、厳しい状況を乗り越えるために不可欠です。

中小農家を支援する対策は必須だな。倒産なんてことになったら、日本の食料自給率も揺らぐ。政府には、本気で取り組んでほしい。

今後の展望と長期的な取り組み

米市場の安定に不可欠なことは?

多角的な視点と持続可能な農業の推進

今後の展望について、持続可能な農業の推進が重要です。

市場の動向を見ながら、長期的な視点での対策が求められます。

公開日:2025/03/08

✅ カントー市で開催された会議で、副首相はメコンデルタの干ばつと塩害の中での米の生産と市場について議論し、米価格の下落と輸出量の増加について報告されました。

✅ 米価格の下落は、世界的な供給過多と他国からの輸入需要の減少、インドの輸出再開などが要因であり、農家は依然として利益を上げているものの、企業は資本面での困難を抱えています。

✅ 会議では、企業の資金繰り支援や高品質米の輸出促進、冬春米の備蓄などが提案され、今後の米市場の動向について議論が交わされました。

さらに読む ⇒ềảảáệ出典/画像元: https://www.vietnam.vn/ja/on-dinh-thi-truong-lua-gao気候変動への対応、減反政策の見直し、持続可能な農業の推進が重要ですね。

市場の多角的な視点から、長期的な対策を講じる必要があります。

今後の展望としては、気候変動への対応、減反政策の見直し、持続可能な農業の推進が重要となります。

政府は、市場の動向を見ながら、追加放出の可能性を示唆しています。

消費者と農家が情報を共有し、適切な対策を講じることが、米市場の安定に繋がります。

長期的な市場安定のためには、供給側の対策だけでなく、市場全体の仕組み、流通業者の動き、消費者行動など、多角的な視点から米価の問題を捉え、持続可能な農業を推進する長期的な取り組みが不可欠です。

世界的な穀物事情も影響してくるんだなぁ。長期的な視点ってのは大事だよね。でも、目の前の問題も解決しないといけないし、大変だ。

本日の記事では、米価高騰の現状と、政府の対策、今後の展望について解説しました。

長期的な視点と、柔軟な対応が重要だと感じました。

💡 政府は備蓄米放出で価格安定化を図るが、一時的効果にとどまる可能性。

💡 米価高騰は気候変動、減反政策、流通構造の変化など複合的な要因が原因。

💡 長期的な市場安定には、持続可能な農業推進と、多角的な視点からの対策が必要。