米価高騰の緊急対策:政府の備蓄米放出は効果があるのか?(米、農家、消費者)?米価高騰とその影響:政府の対策と今後の展望

2024年の米不足と価格高騰の危機! 備蓄米放出も焼け石に水? 気候変動、減反政策、高齢化…多重苦に揺れる米市場を徹底分析。政府の対策と課題、そして持続可能な農業への道筋を提示。消費と生産を守るために今、何が必要か。

💡 2024年の米価高騰の原因は、気候変動、減反政策、農家の高齢化、後継者不足など多岐にわたる。

💡 政府は備蓄米21万トンを市場に放出し、価格安定化を図る。農家や小売店は期待するも、更なる対策を求める声も。

💡 米価高騰は消費者物価上昇、中小農家の倒産危機に繋がる。多様な対策と持続可能な農業への転換が重要。

それでは、まず米価高騰の背景と、政府の緊急対策について詳しく見ていきましょう。

米価高騰の背景と政府の緊急対策

米不足、政府の対策は?備蓄米放出の効果は?

備蓄米21万トン放出。価格安定には多角的視点が必要。

皆様、本日は米価高騰に関する貴重な情報をお届け致します。

政府の対策がどこまで効果があるのか、一緒に考えていきましょう。

✅ 政府はコメの価格高騰に対応するため、備蓄米21万トンを市場に放出することを決定しました。

✅ 放出される備蓄米は、2024年産10万トンと2023年産5万トンを最初に入札方式で販売し、その後市場の状況を見て追加する予定です。

✅ コメ農家や小売店は今回の備蓄米放出に期待を示しつつ、価格の安定にはさらなる量の放出が必要という見方もあります。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/bsn/1731085?display=1備蓄米の放出は、価格を一時的に落ち着かせる効果はあるでしょう。

しかし、それだけでは根本的な解決にはならないと考えられます。

2024年の米不足と価格高騰は、気候変動による収穫量の減少や減反政策の影響に加え、農家の高齢化と後継者不足も深刻化しています。

政府は対応として、備蓄米の放出を決定し、流通の停滞を改善するために、21万トンを販売することを決定しました。

これは、2024年産米を中心に最大21万トンの備蓄米放出を計画しており、大手集荷業者に限定して販売されます。

しかし、備蓄米の放出だけでは米価安定は難しく、市場全体の仕組み、流通業者の動き、消費者行動など、多角的な視点から米価の問題を捉える必要性があります。

なるほど、備蓄米の放出はあくまで応急処置だな。長期的な視点での対策が不可欠だ。市場の仕組みを変える必要がある。

高騰の要因と構造的な課題

米価高騰、原因は異常気象だけじゃない?

減反政策の失敗も大きな要因。

本日は、米価高騰の要因と構造的な課題に迫ります。

異常気象や流通構造の変化など、問題は複雑に絡み合っています。

✅ 中部地方の主要な県(岐阜、三重、静岡、長野、福井、滋賀)に関する記事です。

✅ 記事は農林水産に関する内容である可能性があります。

✅ 記事の全文を読むには、会員登録またはログインが必要です。

さらに読む ⇒中日ナビ出典/画像元: https://biz.chunichi.co.jp/news/article/10/45882/中部地方の記事は、米価高騰の地域的な影響を示唆していますね。

減反政策の失敗も、原因の一つとして分析されています。

米価高騰の主な原因として、異常気象による収穫量減少、農業資材価格の上昇、ウクライナ戦争の影響、そして投機的な動きが挙げられます。

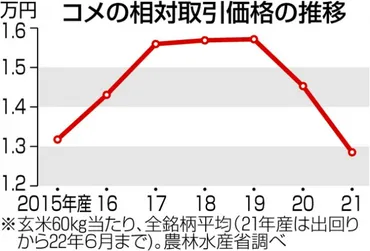

農林水産省は、2024年米の価格高騰は、減反政策による需給調整の失敗が主な原因であると分析しており、過剰在庫に対応するため飼料用米への転作を推進した結果、主食用米の生産量が抑制され、供給不足を招いたと指摘しています。

また、民間米卸への直接販売へのシフトなど、流通構造の変化も影響しています。

やっぱ、気候変動の影響は避けられねぇんだなぁ。でも、減反も失敗ってのは、ちょっと意外だったわ。もっと柔軟に対応すべきだったんじゃないかな。

次のページを読む ⇒

米価高騰、政府の備蓄米放出も効果限定的。農家の倒産危機を救え!多角的な対策と持続可能な農業への転換が急務。