美浜原発3号機事故の教訓と再稼働への道のり:安全対策と地域社会との連携は?美浜原発3号機事故:配管破裂事故から再稼働への道のり

2004年美浜原発3号機事故。老朽化と点検怠慢が招いた惨事。5人死亡、安全管理の甘さが露呈。事故後の関電は、安全対策に1650億円を投じ、地域との信頼回復を目指す。新規制基準対応、廃止措置も課題。教訓を活かし、安全な原発運営へ。

廃止措置と地域社会との連携

美浜発電所廃止後、関電は何に注力?

安全な廃止措置、技術センター設置、審査対応

美浜発電所1、2号機の廃止措置が決定されたことは、地域社会との連携を深める上で重要な一歩です。

しかし、廃止措置は長期にわたるため、継続的な取り組みが必要です。

✅ 記事は、複雑な形状のロゴのSVG(Scalable Vector Graphics)コードを示しています。

✅ このコードは、複数のパス(path)要素で構成されており、具体的な図形やデザインを定義しています。

✅ ロゴの具体的な形状やデザインに関する情報が含まれていますが、具体的な内容はコードそのものから解釈する必要があります。

さらに読む ⇒中日新聞出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/389839廃止措置は、地域社会の理解と協力なしには進められません。

協定の締結や、廃止措置技術センターの設置など、着実に準備が進められているのは良いことですね。

関西電力は、美浜発電所1、2号機の廃止措置を2015年4月27日に決定し、廃止しました。

40年以上の運転期間中、福井県、美浜町をはじめとする地域社会からの理解と協力に感謝の意を表しています。

2016年2月10日には、福井県、美浜町、敦賀市と安全確保に関する協定書を改定し、関西電力、日本原子力発電、日本原子力研究開発機構の間でも廃止措置に関する協定を締結しました。

廃止措置を安全に進めるため、廃止措置技術センターを設置し、2016年2月12日には廃止措置計画認可申請書を原子力規制委員会に提出しました。

現在も委員会の審査に真摯に対応しています。

原発って、廃止するのも大変なのねー。でも、地域の人たちとの協力は大事よね。うちの町も、色んな問題で揉めてるから、見習わなきゃだわ。

3号機の再稼働に向けた取り組み

美浜3号機の安全対策、具体的に何に1650億円?

事故対策設備に1650億円を投資。

美浜原発3号機の再稼働は、全国初の運転期間延長ということもあり、注目を集めています。

安全対策の徹底と、地域住民の理解を得ることが重要ですね。

✅ 関西電力は、運転開始から44年を超えた美浜原発3号機を、全国で初めて運転期間を延長して再稼働する。

✅ 美浜原発3号機は関電初の原発で、2004年に蒸気噴出事故を起こし、福島第一原発事故後に運転を停止していた。

✅ 関電は福井県にある40年超の7基のうち4基を廃炉にした一方、美浜3号機など3基の延長運転を申請し、認可された。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/111919新規制基準への適合性審査や、事故対策設備の公開など、再稼働に向けて様々な取り組みが行われているようです。

安全性を確保するための努力は評価しますが、油断は禁物です。

美浜発電所3号機に関しては、2015年3月17日に原子力規制委員会へ新規制基準への適合性申請が行われました。

規制基準への適合のみならず、自主的な安全性向上対策を継続的に実施し、世界最高水準の安全性を目指しています。

審査の流れとしては、原子炉設置変更許可申請、工事計画認可申請、保安規定変更認可申請、使用前検査の受検申請があり、それぞれの段階で補正書の提出と再提出が行われています。

具体的には、工事計画認可申請に対して複数回の補正書提出と再提出が行われ、原子炉設置変更許可申請についても同様の対応がとられています。

また、2017年から1650億円を投じて行われた事故対策設備については、その内容が公開されています。

運転期間を延長して再稼働ですか。何かあった時の補償はどうなってるんだ?万が一のことがあれば、大損害になる。安全対策は当然として、リスクヘッジも重要だ。

教訓と今後の課題

美浜原発3号機事故、原因と今後の対策は?

品質保証不備と安全対策強化が重要。

美浜原発3号機事故は、安全管理体制の不備が原因で発生しました。

事故の教訓を活かし、更なる安全対策と、地域社会からの信頼回復が求められます。

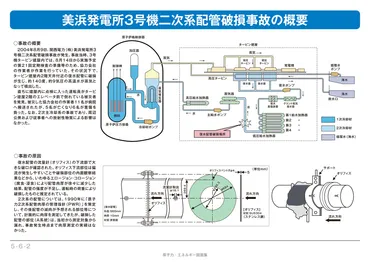

✅ 2004年8月9日、関西電力美浜発電所3号機で、定期検査作業中に2次系配管の破損事故が発生。

✅ 高温高圧の蒸気噴出により、協力会社の作業員5名が死亡、6名が重傷を負う。

✅ 事故原因は、配管の品質管理と保守管理体制の不備により、長年管理が漏れていた配管が破損したことによるもので、放射能の影響はなかった。

さらに読む ⇒電気事業連合会出典/画像元: https://www.fepc.or.jp/supply/hatsuden/nuclear/safety/past/mihama3/点検リストの徹底、PWR管理指針の適切な運用、そして安全管理体制の強化は、再発防止のために不可欠です。

地域社会との連携を深め、信頼関係を築くことが大切です。

美浜原発3号機事故は、品質保証と保守管理体制の不備、安全意識の欠如が原因の一つとして挙げられています。

事故の教訓を活かし、点検リストの徹底、PWR管理指針の適切な運用、そして安全管理体制の強化が不可欠です。

関西電力は、国内外の最新技術情報を収集・分析し、原子力発電所の安全性と信頼性の向上に努めています。

今後の課題としては、これらの安全対策を継続的に実施し、地域社会からの信頼を回復することが求められます。

また、現在行われている新規制基準への対応と廃止措置の安全な実施も重要な課題です。

いやー、安全こそすべてだよね。点検とか、ちゃんとやってたのかしら?でもまあ、起きてしまったことは仕方ないから、今後はしっかり対策してほしいよね。

今回の記事では、美浜原発3号機事故の教訓と、その後の安全対策、再稼働への道のりについて解説しました。

安全は全てに優先されるべきです。

💡 美浜原発3号機事故は、配管の減肉による破裂が原因で発生し、多くの死傷者を出した。

💡 事故後、安全対策の強化、地域社会との連携、そして再稼働に向けた取り組みが行われた。

💡 事故の教訓を踏まえ、安全管理の徹底、新規制基準への対応、そして廃止措置の安全な実施が課題。