美浜原発3号機事故の教訓と再稼働への道のり:安全対策と地域社会との連携は?美浜原発3号機事故:配管破裂事故から再稼働への道のり

2004年美浜原発3号機事故。老朽化と点検怠慢が招いた惨事。5人死亡、安全管理の甘さが露呈。事故後の関電は、安全対策に1650億円を投じ、地域との信頼回復を目指す。新規制基準対応、廃止措置も課題。教訓を活かし、安全な原発運営へ。

💡 2004年に発生した美浜原発3号機事故は、配管の減肉による破裂が原因で、多くの死傷者を出した。

💡 事故後、美浜原発は運転停止となり、安全対策の強化、地域社会との連携、そして再稼働に向けた取り組みが行われた。

💡 事故の教訓を踏まえ、安全管理の徹底、新規制基準への対応、そして廃止措置の安全な実施が重要な課題となっている。

事故の概要と原因、その後の安全対策、廃止措置と地域社会との連携、そして再稼働に向けた取り組みについて、順を追って解説していきます。

美浜原発3号機事故の発生と背景

美浜原発事故、原因は?点検怠慢?それとも…?

配管腐食と点検怠慢、そして利益重視。

美浜原発3号機事故は、2004年に発生し、配管の腐食が原因で多くの死傷者が出ました。

事故の背景には、点検の怠慢や、電力会社の利益重視の姿勢が見え隠れしています。

✅ 2004年8月に関西電力美浜発電所3号機で、配管の破断事故が発生し、作業員5名が死亡、6名が負傷しました。事故は、タービン建屋2階の復水配管の減肉が原因で、流出した水量は約885トンでした。

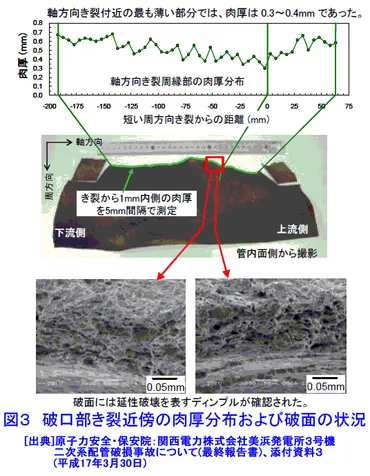

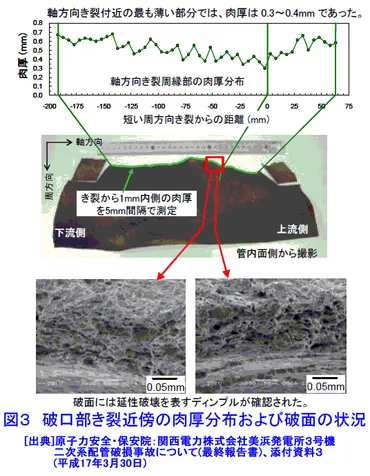

✅ 破損した配管は、減肉管理リストから漏れており、最も薄い部分は0.4mmでした。原子力安全・保安院は減肉管理の実施状況を精査し、関西電力は再発防止策を提出しました。

✅ この事故を受け、二次系配管の減肉管理が重要視され、関西電力はPWR二次系配管の減肉に対する管理指針を策定しましたが、事故発生箇所の配管は点検リストから漏れていました。

さらに読む ⇒原子力百科事典出典/画像元: https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_02-07-02-23.html配管の腐食による事故で、多くの作業員が犠牲になったことは非常に痛ましいです。

点検リストからの漏れや、PWR管理指針の不適切運用など、人為的なミスが事故を招いた原因の一つと言えるでしょう。

2004年8月9日、運転開始から28年が経過していた関西電力美浜原発3号機で、タービン建屋内の2次系配管が破裂する事故が発生しました。

この事故により、作業員5名が死亡、6名が重軽傷を負うという甚大な被害が出ました。

事故の原因は、配管内の水の流れを計測するための計測器付近における配管壁の腐食であり、その腐食に対する点検の怠慢が露呈しました。

具体的には、配管の肉厚管理システムの不備により、長期間にわたって点検が実施されなかったことが判明しました。

点検リストからの漏れやPWR管理指針の不適切運用、そして電力会社の利益重視の姿勢が背景にあり、1976年の運転開始から事故発生までの間、一度も点検されていなかったという事実が明らかになりました。

この問題は、事故前の関電大飯原発でも確認されていましたが、迅速な対応が取られなかったことも問題となりました。

なるほど、配管の点検怠慢が原因ですか。電力会社は利益ばかり追求して、安全対策がおろそかになっていたんですね。これはミリオネアとしては看過できない問題ですな。

事故後の対応と安全対策の強化

福井県の英断!原発停止要請がもたらした変化とは?

安全協定改定、安全対策強化、1650億円の投資。

美浜原発3号機の再稼働に向けて、安全対策工事が公開されたことは、前向きな動きと言えるでしょう。

しかし、40年を超えての再稼働には、更なる安全確保が求められます。

公開日:2020/11/10

✅ 関西電力は、再稼働を目指す美浜原発3号機の安全対策工事現場の一部を公開した。

✅ 公開されたのは、事故対策本部となる「緊急時対策所」と、要員が宿直や物資保管に利用する「免震事務棟」。

✅ 美浜3号機は、40年を超えて来年1月にも再稼働を目指している。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20201110/ddl/k18/040/242000c福井県が全国で初めて原発の運転停止を要請したのは、画期的な出来事だったと思います。

安全協定の改定や、老朽化した設備の更新など、事故後の対応は評価できますが、安全対策には終わりはありません。

事故後、福井県は関西電力に対し、県内全原発の運転停止と詳細な点検を要求し、関電はこれに応じました。

これは国内初の自治体による原発停止要請であり、大きな転換点となりました。

この要請を契機に、安全協定が改定され、重大事故発生時の運転停止要請や運転再開前の自治体との協議が明文化されました。

関電は、事故の教訓を活かし、安全管理の徹底に向けて原子力事業本部を美浜町に移転し、安全を重視する姿勢を強化しました。

また、老朽化した設備の更新も行われ、東京電力福島第一原発事故後の新規制基準に対応するための対策が講じられました。

具体的には、津波防潮堤の設置、緊急時対策所の設置、免震事務棟の設置、原子炉内機器の交換、使用済み核燃料プールの補強、中央制御盤のデジタル化などが挙げられます。

これらの対策には、1650億円もの巨費が投じられました。

へー、福井県がそんなことしたんだ!すごいね。でも、なんで今さら?もっと早く対策してほしかったなーってのが正直なとこかな。

次のページを読む ⇒

関電美浜原発、廃止措置と安全対策の今。事故教訓を活かし、地域社会との信頼回復へ。新規制基準対応も。