食品価格高騰の現状と未来予測:価格上昇、消費者の変化、企業の対応(値上げ、食料自給率、マーケティング)?食品価格高騰:2021年から2025年までの値上げと今後の展望

記録的な食品値上げが家計を圧迫!2021年からの価格高騰、2023年は年間14%増。原材料高騰、円安、物流費増が原因。消費者の購買行動も変化し、企業は価格戦略と差別化で生き残りを。2025年の値上げラッシュは夏まで続く見込み。

2024年の値上げの継続と企業の対応

2024年、値上げ時代を生き抜く企業の戦略とは?

ブランド力・差別化・訴求力強化が重要。

企業は値下げや価格据え置きも検討しつつ、ブランド力強化などで対応。

消費者に選ばれるためのマーケティングが重要ですね。

公開日:2024/04/20

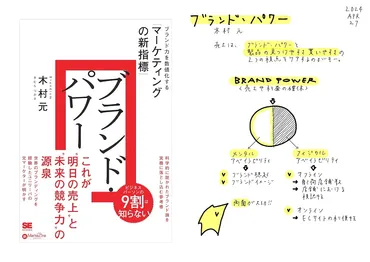

✅ ブランド力を測る指標として、心理的な可用性(メンタル・アベイラビリティ)と物理的な可用性(フィジカル・アベイラビリティ)の2つがあり、両方を考慮することが重要。

✅ メンタル・アベイラビリティは、消費者のブランドに関する記憶(ロゴ、デザイン、ブランドオケージョンなど)の集積であり、想起の確率を高める。フィジカル・アベイラビリティは、購入機会の量と質(配荷、ECサイトでの表示など)を表す。

✅ ブランドの売上を伸ばすためには、メンタル・アベイラビリティだけでなく、フィジカル・アベイラビリティにも着目し、オンライン・オフライン双方での可用性を可視化・定量化することが重要である。

さらに読む ⇒「経営ビジョン」のための平積みブログ増田みはらし書店出典/画像元: https://masudabooks.com/2024-04-27/ブランド力のある商品や健康志向の商品が、値上げしても売れるというのは興味深いですね。

消費者の価値観の変化も影響しているのでしょうか。

2023年の値上げは2024年も継続する見込みで、多くの企業は、ブランド力の強化、商品の差別化、プロモーション戦略などを総合的に検討し、消費者に選ばれるためのマーケティング戦略を立てています。

企業は、値下げや価格据え置きといった施策も展開していますが、値上げしても売れる商品としては、ブランド力の強いもの、健康志向の商品、外食気分を自宅で味わえるものが挙げられます。

2024年においても、株式会社mitorizの調査では、4割以上の人が店頭でお買い得品を探すようになり、企業は消費者を引きつける訴求力と価格提示が重要になっています。

これらの分析結果を踏まえ、企業は価格戦略だけでなく、ブランド価値向上、商品の差別化、プロモーション戦略などを総合的に検討し、消費者に選ばれるためのマーケティング戦略を立てる必要があるでしょう。

あー、うちの近所のスーパーでも、最近、冷凍食品とか高くなってきたわよね。でも、美味しいものはやっぱり買っちゃうのよね。

2025年の値上げ予測と要因

食品値上げ、2025年は一体どうなるの?

大幅値上げ、夏まで続く可能性大。

2025年2月には更に多くの食品が値上げ。

原材料高、物流費、人件費の上昇が大きな要因。

企業努力にも限界がきていますね。

✅ 2月には1656品目の食料品が値上げされ、原材料高、物流費、エネルギー価格の高騰、円安などが要因となっている。

✅ 企業努力によるコスト吸収が限界に近づいており、2025年の値上げ品目数は2024年を上回る見込みである。

✅ 「おそうじ本舗」では、1月6日~2月28日まで水まわりのクリーニング割引キャンペーンを実施し、季節需要の分散を図っている。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1707226?page=42025年の値上げの勢いは、2024年を上回る見込みということですね。

物流費や人件費の上昇も、大きな要因となっているようです。

2025年2月には、食品値上げは1656品目に達し、前年同月比で増加傾向にあります。

加工食品の値上げが最も多く、調味料、菓子、酒類・飲料も値上げ対象となりました。

2025年通年の累計値上げ品目数は8867品目に達し、前年同期比9割増のペースで値上げの勢いは強まっています。

主な要因は、原材料高、物流費、人件費の上昇ですが、特に物流費と人件費による値上げは増加傾向にあります。

4月には年間累計1万品目を突破する見込みで、円安や世界的な天候不順による輸入食材価格の上昇も、この流れを加速させています。

企業努力によるコスト吸収の限界から、今後も値上げ圧力が弱まることは想定しづらく、夏までは大幅な価格引き上げが続く可能性があります。

まったく、困ったもんだ。このままじゃ、うちの会社の経費も増える一方だ。一体どうすればいいんだ。

食品価格問題の全体像と今後の展望

食品価格高騰、日本経済にどんな影響?

食料自給率低下、家計への負担増。

日本の低い食料自給率が、食品価格上昇の一因であることは重要なポイントですね。

輸入に頼る現状が、価格変動のリスクを高めています。

✅ 食料自給率とは、私たちが普段食べているもののうち、日本国内で生産されたものの割合を指し、カロリーベースと生産額ベースの2種類がある。

✅ 日本の食料自給率はカロリーベースで38%、生産額ベースで58%であり、食料の種類によって自給率は異なり、特に小麦、肉類、乳製品の自給率が低い。

✅ 食料自給率が低いままだと、輸入先の事情により食料の安定供給が脅かされる可能性があるため、食料自給率を高める必要がある。

さらに読む ⇒おトクな買い物でフードロス・食品ロス削減|(クラダシ)出典/画像元: https://kuradashi.jp/blogs/kuradashi-magazine/316日本の食料自給率は低いから、海外の状況に左右されるんだね。

企業は、安定供給と価格のバランスをどう取るかが課題やね。

食品価格の上昇は、日本経済全体に影響を与えています。

低迷する食料自給率、国際情勢の影響、コスト増加など、複合的な要因が絡み合い、家計への負担も増大しています。

日本の食料自給率は低く、多くの品目を輸入に頼っているため、海外の生産地での問題が価格に影響を受けやすい状況です。

消費者物価指数からも、食品価格の上昇傾向が明確に示されています。

今後も、企業は価格戦略、ブランド価値向上、商品の差別化、プロモーション戦略などの組み合わせで、消費者のニーズに応える必要があります。

消費者は、価格と価値を比較し、より賢い選択をすることが求められます。

食品価格を取り巻く状況は不確実性が高いため、マクロ情報と生活者動向の両面から、継続的な分析と対策が不可欠です。

ほんと、こんなに値上がりしたら、家計が苦しくなるわよね。国はもっと食料自給率を上げるために、何か対策をしないと!

食品価格の高騰という、私達の生活に深く関わる問題について、様々な視点から情報を整理し、今後の展望についても考察しました。

💡 食品価格は2021年から上昇基調、2025年も値上げが継続する見込みで、家計に大きな影響を与える。

💡 消費者は節約志向を強め、購買行動を変化させている。企業は価格戦略、ブランド価値向上で対応。

💡 食料自給率の低さが、食品価格上昇の要因の一つ。持続可能な対策が必要。