食品価格高騰の現状と未来予測:価格上昇、消費者の変化、企業の対応(値上げ、食料自給率、マーケティング)?食品価格高騰:2021年から2025年までの値上げと今後の展望

記録的な食品値上げが家計を圧迫!2021年からの価格高騰、2023年は年間14%増。原材料高騰、円安、物流費増が原因。消費者の購買行動も変化し、企業は価格戦略と差別化で生き残りを。2025年の値上げラッシュは夏まで続く見込み。

💡 2021年後半から食品価格は上昇し、2023年には記録的な値上げを記録。原材料高、円安、物流費などが要因。

💡 消費者の購買行動が変化し、低価格志向、計画購買が増加。企業はコスト削減とPB商品強化で対応。

💡 2024年も値上げ継続。企業はブランド力強化、差別化、プロモーションで対応。2025年も更なる値上げ予測。

それでは、食品価格高騰の始まりとなった2021年から2023年までの状況について詳しく見ていきましょう。

食品価格高騰の始まり:2021年~2023年の急激な価格上昇

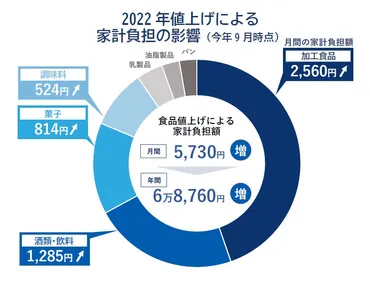

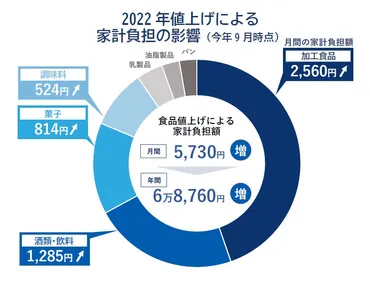

食品価格高騰、家計への影響は?😱

2023年の年間負担額は68760円増加。

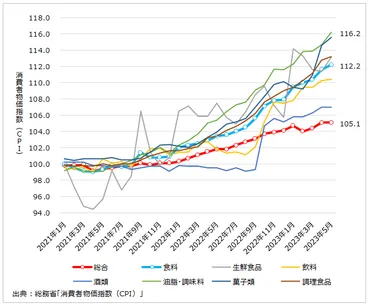

2021年後半から食品価格は上昇し、2023年には記録的な値上げを記録。

原材料高、円安、物流費などが要因。

✅ 2022年は記録的な食品値上げの年となり、主要105社の価格改定品目数は2万822品目、値上げ率平均は14%に達した。主な要因は、原料高、原油高、円安のトリプルパンチであった。

✅ 2023年も更なる値上げが予想され、1月から4月までに7152品目が値上げを予定、値上げ率平均も18%と高止まりしている。再値上げや初値上げも増加傾向にある。

✅ 2023年の値上げでは、加工食品が最も多く、冷凍食品、小麦製品、水産缶詰などで値上げが目立つ。また、物流費や人件費の上昇、円安も値上げの要因となっている。

さらに読む ⇒アットダイム出典/画像元: https://dime.jp/genre/1526907/記録的な値上げの実態が数字で示されていますね。

特に、2023年の値上げ品目数と値上げ率の高さは印象的です。

2021年後半から日本の食品価格は上昇傾向に転じ、その勢いは加速しています。

帝国データバンクの調査によると、2023年には記録的な食品値上げが起こり、年間平均値上げ率は14%に達しました。

この年の累計値上げ品目数は3万1000品目を超え、一般家庭の年間負担額は68760円増加と推計されています。

食品価格上昇の主な原因は、原材料価格の高騰、物流費の上昇、人件費の上昇、そして日本の低い食料自給率と輸入価格の上昇です。

原材料価格の高騰は、天候不順や国際情勢の不安定化による供給量の減少が影響し、物流費の上昇は、原油価格の高騰、ドライバー不足、多品種小ロット化などが要因です。

さらに、世界的な値上げラッシュの背景には、原材料価格の高騰、ロシアによるウクライナ侵攻の影響、急激な円安という3つの主要因があります。

ふむ、トリプルパンチとは上手いこと言うね。しかし、この調子じゃあ、俺の会社の利益も減る一方だ。何か対策を考えねば。

消費者の変化:購買行動と意識の変化

物価高騰で、消費者の購買行動はどう変化した?

低価格品志向、厳選購入、購買量減少などの変化。

食品価格の上昇に伴い、消費者の購買行動にも変化が。

計画購買や低価格志向が強まり、衝動買いは減少傾向にありますね。

✅ 原材料価格や円安の影響による食料品の値上げにより、消費者の節約志向が高まり、複数店舗での買い物やまとめ買いが増加している。

✅ 実質賃金の低下により、消費者は価格の安い店舗や特売日に合わせて購入する計画購買が増加し、衝動買いは減少している。

✅ 小売店は低価格訴求のためのコスト削減(AI活用、セルフレジ導入等)と、PB商品や惣菜の強化による付加価値訴求で対策を講じている。

さらに読む ⇒東芝テック株式会社出典/画像元: https://www.toshibatec.co.jp/column/oyakudachi/202309_rt_topics02.html消費者は賢く、価格の安い商品を求めたり、特売日を狙ったりするようになったんだね。

企業もPB商品とかに力を入れとるんやね。

食品価格の値上げが進むにつれ、消費者の購買行動にも大きな変化が見られます。

2022年9月に行われた調査によると、直近3ヶ月で買い物行動に変化があった人の割合は全体で7割を超え、特に20代では86.4%と高くなっています。

消費者は、低価格商品やプライベートブランドへの需要を高め、店頭でお買い得品を探すようになり、購買量の減少も見られます。

年代別の行動変化には特徴があり、20代はセール品やアプリクーポンの利用、30代~50代は購入する商品の厳選と価格訴求、60代・70代は買い物回数の減少と計画的な購入が目立ちます。

消費者は、住居費など固定費を維持しつつ、食費や被服費など節約しやすい項目から見直しを図っています。

外食産業やアパレル関連企業は売上減少のリスクに直面しており、価格変動に合わせた適切な施策が求められています。

なるほど、消費者の行動も変わってきてるんですね。でも、結局は安さだけじゃなくて、商品の質も大事ですよね。

次のページを読む ⇒

2024年も続く食品値上げの波!企業はブランド力強化、差別化、プロモーションで消費者を掴め。賢い選択が求められる時代。