大学生調査から見える学生生活の今昔?コロナ禍・物価高騰の影響とAI利用の可能性?2022年・2024年大学生協連学生生活実態調査に見る学生生活の変化

大学生協連の最新調査!物価高騰で学生生活は二極化?アルバイト収入増も貯蓄は減少。AI活用が進む一方、生活費の悩みが深刻化。充実感と経済的格差の狭間で揺れる学生の実態を明らかに。詳細分析で、支援の必要性が見えてくる。

💡 コロナ禍からの回復により、学生生活の充実度は向上。対面授業やアルバイトも増加傾向。

💡 物価高騰の影響は大きく、学生の経済状況を圧迫。食費削減や交際費の減少が見られる。

💡 AIの積極的な利用が広がり、学習方法に変化。学業と並行しての利用が課題となる。

それでは、まずコロナ禍からの回復と学生生活の変化について詳しく見ていきましょう。

コロナ禍からの回復と学生生活の変化

コロナ禍後の大学生、生活はどう変化?

対面復活、タイパ重視、充実度回復!

コロナ禍を経て、学生生活は徐々に以前の活気を取り戻しつつあります。

対面授業の増加やアルバイト就労率の上昇など、明るい兆しが見られます。

✅ 2022年10月から11月にかけて、全国の大学生9,126名を対象にWeb調査を実施し、コロナ禍における学生生活の変化を分析。

✅ 学生生活の充実度はコロナ禍前の水準に回復しつつあり、対面授業の増加やアルバイト就労率の上昇が見られる一方で、サークル所属率は低迷し、SNS利用の増加がみられる。

✅ 学生生活における悩みは「生活費やお金のこと」が増加し、「友達ができない・対人関係がうまくいかないこと」が減少傾向にある。相談相手は親が増加している。

さらに読む ⇒全国大学生活協同組合連合会全国大学生協連出典/画像元: https://www.univcoop.or.jp/press/life/report58_01.html学生生活の充実度がコロナ禍前まで回復しているのは、大変喜ばしいですね。

しかし、サークル所属率の低迷やSNS利用の増加といった変化も見逃せません。

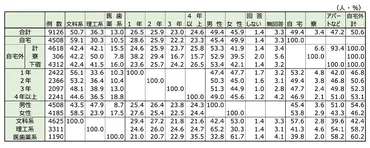

2022年10月から11月にかけて、全国大学生活協同組合連合会(全国大学生協連)は、第58回学生生活実態調査を実施しました。

この調査は、コロナ禍からの回復期における学生生活の実態を把握するため、全国の国公立・私立大学の学部学生9126名を対象にWeb調査で実施されました。

調査結果からは、対面講義の復活や行動制限の緩和に伴い、学生生活がコロナ禍前へと回復傾向にあることが明らかになりました。

登校日数やアルバイト活動が増加し、勉強時間も増加しましたが、サークル所属率は低いままでした。

また、学生の価値観には「タイパ」重視の傾向が見られ、学生生活の重点も変化しています。

特に1年生の学生生活充実度は調査開始以来最高値を示しました。

速報版では、SNSや学外コミュニティの比重が高まっていること、学生生活充実度が回復傾向にあること、アルバイト就労率や朝食摂取率が改善していることなどが報告されました。

ふむ、学生生活が回復傾向にあるのは良いことだが、サークル離れは寂しいな。SNSもほどほどに、リアルな繋がりも大事にしないとな。

物価高騰とAI利用の拡大

大学生の実態調査、物価高騰で何が変わった?

消費増、貯金減。AI利用も増加。

物価高騰は、学生たちの経済状況に深刻な影響を与えています。

食費や交際費の削減は、若者らしい経験を阻害する可能性もありますね。

公開日:2025/03/03

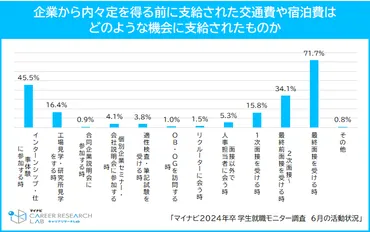

✅ 2025年卒の大学生は、コロナ禍と物価高の両方を経験しており、食費の高騰や交際費の削減など、生活への影響が出ている。

✅ サークル・部活動への参加率は改善傾向にあるものの、物価高の影響で海外留学や資格取得などの経験機会を諦める学生もいる。

✅ コロナ禍による機会損失が目につきやすかったのに対し、物価高は経済状況によって影響が異なり、大学生のように経済的な余力の少ない層ほど影響が大きい。

さらに読む ⇒マイナビキャリアリサーチ出典/画像元: https://career-research.mynavi.jp/column/20240214_70169/物価高騰の影響は、学生生活に暗い影を落としていますね。

将来への不安を抱えながらも、学業に励む学生たちの姿には頭が下がります。

2024年10月から11月にかけて、全国大学生協連は第60回学生生活実態調査を実施しました。

この調査は、学生の経済状況、意識、行動を詳細に把握し、大学生協の事業改善に役立てることを目的としています。

全国の国公立・私立大学の学部学生11590人を対象に、オンライン形式で調査が行われました。

調査項目は多岐にわたり、収入、支出、奨学金、アルバイト、生活充実度、AI利用状況などが含まれています。

調査対象は30大学生協のデータに絞り、経年比較の正確性を重視しました。

回答者の構成は、国公立大学の割合が微減、私立大学が増加し、自宅生と自宅外生の割合はほぼ半々でした。

調査結果の特徴として、物価高騰の影響で消費支出が増加し、貯金が減少傾向にあることが挙げられます。

生活費や奨学金返済への不安が依然として大きく、アルバイト収入が増加(時給単価上昇と就労率増加)している一方で、キャンパス滞在時間はコロナ禍前に比べ短縮されました。

また、生成系AIの利用経験者が大幅に増加し、授業、研究、レポート作成など幅広い用途で活用されていることが明らかになりました。

最近の学生は、AIを駆使してレポート作成とかしてるの? 時代は変わったね。でも、使いすぎは良くないよ。

次のページを読む ⇒

学生の経済格差が深刻化!アルバイト収入増も、生活費圧迫で貯蓄減。充実した学生生活の裏で、経済的困窮が浮き彫りに。