福島第一原発 廃炉への道:燃料デブリ取り出しと汚染水対策の現状は?福島第一原発の廃炉作業:燃料デブリ取り出しの現状と今後の課題

福島第一原発の廃炉に向けた中長期ロードマップの進捗を解説。燃料デブリ取り出しという最難関に挑む。2号機での試験的取り出しが成功し、デブリの分析が進む。ロボット技術も駆使し、安全な作業環境を構築。今後の取り出し方法確立へ。

燃料デブリ取り出し:2号機選定とその背景

なぜ2号機から燃料デブリ取り出しが始まったの?

気密性、線量、情報、並行作業が可能だから。

次に、最も難しい工程である燃料デブリの取り出しについて、詳しく見ていきましょう。

✅ 福島第一原子力発電所の廃炉作業は、使用済燃料の取り出し、燃料デブリの取り出し、廃棄物処理など多岐にわたる工程で構成されている。

✅ 廃炉作業では、多核種除去設備(ALPS)による汚染水浄化や、ロボット技術を活用した燃料デブリ取り出しなど、様々な技術が用いられている。

✅ 作業員の被ばく線量管理や安全対策、過去の事故の反省を活かした取り組みなど安全確保に対する取り組みが行われている。

さらに読む ⇒東京電力|東京電力グループサイト出典/画像元: https://www.tepco.co.jp/decommission/towards_decommissioning/Things_you_should_know_more_about_decommissioning/answer-18-j.html2号機が選ばれた背景には、様々な理由があるんですね。

他の号機との比較や、安全性の確保を考慮した結果なのでしょう。

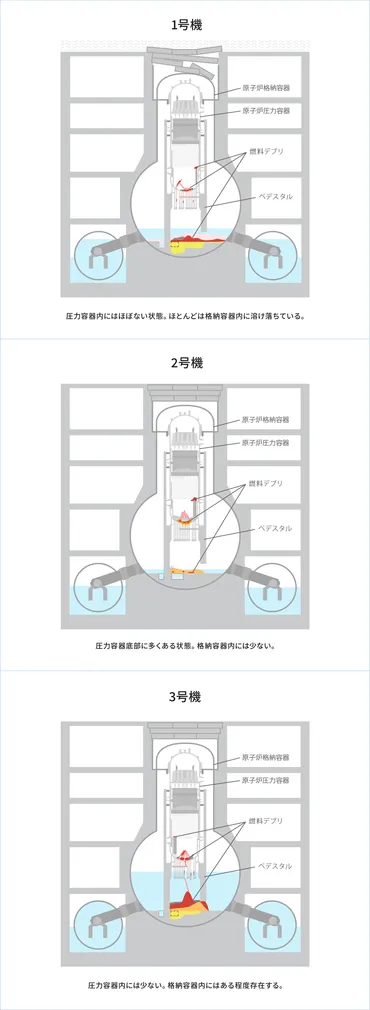

最も困難な燃料デブリ取り出しは、2号機から試験的に開始されました。

2号機が初号機に選定された背景には、水素爆発を起こさなかったため、1号機や3号機に比べて気密性が高く、放射性物質の拡散リスクが低い点があります。

また、作業現場の放射線量が低く、格納容器内部調査が進み、燃料デブリの状況に関する情報が豊富であることも理由です。

さらに、使用済燃料の取り出しと並行して作業可能な点も重要です。

2号機からなのね。大変そうだけど、頑張ってほしいわ。応援してるわ!

2号機燃料デブリ取り出し:具体的取り組み

2号機燃料デブリの試験的取り出し、何グラム?

0.7グラムの燃料デブリが得られた。

2号機での燃料デブリ取り出しの具体的な取り組みについて解説します。

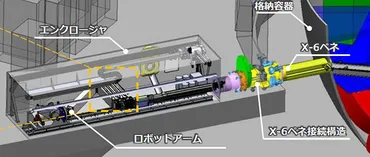

✅ 福島第一原発の廃炉作業で最難関とされる燃料デブリの取り出しに向け、2号機で試験的な取り出しが計画されており、三菱重工業がロボットアームを開発している。

✅ ロボットアームは、格納容器の狭い貫通部を通すために細く、かつ長大な設計となっており、JAEA楢葉遠隔技術開発センターで実寸大の模型を用いた検証が行われている。

✅ ロボットアームの先端には双腕マニピュレータが搭載され、格納容器内部の形状測定やデブリ回収など、様々な作業に対応するためのツールが遠隔操作で交換される。

さらに読む ⇒エネルギー視点で未来を考えるメディアページ出典/画像元: https://emira-t.jp/topics/21129/ロボットアームを使った作業、細部まで工夫が凝らされているんですね。

格納容器内の状況を把握し、安全に作業を進めるために、様々な技術が用いられていることが分かります。

2号機の原子炉格納容器内には、原子炉圧力容器内部とペデスタル内部に燃料デブリが存在することが判明しています。

遠隔操作ロボットアームによる取り出しが検討されており、格納容器の内部は狭く複雑な空間であるため、アクセスルートの確保が課題となります。

具体的には、制御棒交換用の「x-6ペネトレーション」がアクセスルートとして検討されていますが、堆積物やケーブルなどの障害物撤去が必要となります。

作業中のダスト発生を抑制するために、既存設備の増強や作業方法の検討が進められています。

2024年9月10日にはテレスコ式装置による取り出し作業が開始されました。

2024年11月7日に燃料デブリの試験的取り出しが完了し、0.7グラムのデブリが得られ、ウラン核分裂生成物であるユウロピウムが検出されました。

このデブリは日本原子力研究開発機構(JAEA)大洗原子力工学研究所に運ばれ、分析が行われています。

テレスコ式装置が開発され、試験的取り出しが完了したのか。これだけの技術を駆使して、わずか0.7グラムとは、費用対効果を考えると、もう少し効率化できないものか?

燃料デブリの分析と今後の展望

燃料デブリ分析で何がわかる?廃炉作業はどう変わる?

温度や固まり方など、取り出し方法に役立つ。

最後に、燃料デブリの分析と、今後の展望について解説致します。

✅ 福島第一原子力発電所(1F)の廃炉に関連する利用事例を紹介する。

✅ 2016年から2023年までの各年度のデータが提供される。

✅ 具体的な利用事例の内容は示されていない。

さらに読む ⇒楢葉遠隔技術開発センター日本原子力研究開発機構出典/画像元: https://naraha.jaea.go.jp/case/fukushima-dd.htmlJAEAが燃料デブリの分析を行い、今後の計画に役立てるんですね。

段階的に取り出し規模を拡大するとのことですので、今後の進展に期待したいですね。

JAEAは、燃料デブリの分析を行い、デブリの温度や固まり方などを把握することで、今後の取り出し方法や作業計画に役立てます。

JAEAは、国の研究開発機関として、燃料デブリだけでなく、新型原子炉や放射性物質の処理に関する研究も行っています。

段階的に取り出し規模を拡大する予定です。

労働環境の改善にも取り組み、遠隔ロボットの活用や研究開発を通じて、廃炉作業の安全性を高めています。

燃料デブリの分析結果を今後の取り出しに活かすんだね。頑張って、作業員の安全を第一に進めてほしいけど、情報公開も忘れんでほしいな。

本日は、福島第一原発の廃炉について、現状と今後の展望をご紹介しました。

廃炉という難題に、様々な技術を駆使して立ち向かっているのですね。

💡 福島第一原発の廃炉は、中長期的な取り組みであり、汚染水対策、燃料デブリ取り出し、廃棄物対策など、多くの課題があります。

💡 燃料デブリ取り出しは、ロボット技術を活用し、2号機から試験的に開始されました。

💡 今後の燃料デブリの分析結果を踏まえ、段階的に取り出し規模を拡大していく予定です。