福島第一原発の廃炉は?デブリ取り出し、課題とロードマップを解説?デブリ取り出し試験、難航する廃炉作業、そして今後の課題

東日本大震災から14年。福島第一原発の廃炉は難航。デブリ回収への道は険しく、2号機からのわずかな取り出しが第一歩。高放射線量下の作業、遠隔技術開発、そして長期化する廃炉への課題。住民の復興のため、安全最優先で現実的な計画が求められる。

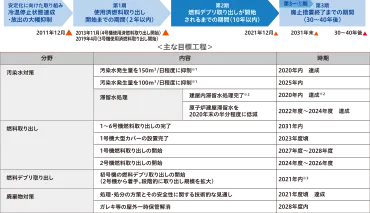

ロードマップと対策:汚染水から燃料デブリまで

福島第一原発の廃炉、いつ燃料取り出し完了?

2031年内に全号機の燃料取り出し完了予定。

廃炉作業は国や企業が連携して進められています。

各号機の状況に応じた対策が行われています。

✅ 福島第一原子力発電所では、溶融した燃料(燃料デブリ)の取り出しと原子炉建屋の解体・撤去が進められており、国、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、企業、研究機関などが連携して「総力結集体制」で廃炉に取り組んでいます。

✅ 燃料デブリの取り出しに向けて、ロボットなどを用いて原子炉格納容器内の除染や状態調査が進められており、2号機からの取り出し開始を目指して準備が進められています。取り出した燃料デブリは発電所構内の保管設備に保管されます。

✅ 各号機の状況が説明されており、1号機、2号機、3号機では水素爆発が発生し、各号機で燃料取り出し方法が異なっています。また、4号機は使用済燃料の取り出しが完了し、5、6号機は研究開発等での活用が検討されています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.jaero.or.jp/sogo/detail/cat-06-02.html様々な対策が講じられていますが、ロードマップはあくまでも計画であり、状況に合わせて見直しが不可欠です。

安全を最優先に進めていただきたいです。

福島第一原子力発電所では、2011年12月に策定された「中長期ロードマップ」に基づき、廃炉作業が継続的に進められています。

このロードマップは、廃炉作業の進捗や現場の状況を踏まえ、随時見直しが行われています。

主要な対策としては、汚染水対策として2028年度までに約50~70m3/日に抑制することを目指しています。

また、燃料取り出しは1~6号機の燃料取り出し完了を2031年内、1号機大型カバー設置を2025年夏頃に完了予定です。

さらに、燃料デブリの取り出しは2号機から着手し、段階的に取り出し規模を拡大していく予定です。

廃棄物対策としては、2028年度内にガレキ等の屋外一時保管を解消することを目指しています。

うーん、難しいことはよくわかんないけど、とにかく安全に進めてほしいわね。それと、ちゃんと情報公開してほしいわ。

廃炉作業の課題と展望:地域社会との対話

福島の廃炉、最大の課題は何?将来への影響は?

大量のデブリ回収と、地域社会との対話。

2号機でのデブリ試験的な取り出しは、廃炉の最終段階への入り口となるもの。

長期的な取り組みです。

公開日:2024/09/10

✅ 福島第一原発2号機において、溶け落ちた核燃料(デブリ)の試験的な取り出しが開始された。これは2011年の原発事故後初めてで、廃炉の最終段階に入るもの。

✅ 取り出しには、釣りざおのような装置からケーブルに取り付けた爪を使用し、最大3グラムのデブリを採取する。採取したデブリは分析され、今後の本格的な取り出しに役立てられる。

✅ 原発事故で発生した約880トンのデブリを2051年までに全量除去するため、1日あたり80キロ以上の取り出しが必要となる。今回の試験的な取り出しは、3度の延期を経て採用された釣りざお式装置を用いて行われる。

さらに読む ⇒読売新聞オンラインニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/science/20240910-OYT1T50071/今回の試験的なデブリ取り出しは大きな一歩ですが、まだ課題は山積しています。

地域社会との対話を通じた、現実的な計画が求められます。

今回のデブリ取り出しは、廃炉に向けた重要な一歩ではあるものの、依然として大量のデブリの回収という大きな課題が残されています。

東電は廃炉工程の見直しを否定していますが、専門家からは地域社会との対話を通じて現実的な対応を求める声が上がっています。

住民の帰還を含めた福島の復興のためにも、廃炉の着実な進展が不可欠です。

作業環境や労働環境の改善、遠隔ロボットの活用を含む研究開発も進められています。

ロードマップの目標は、安全性を最優先に、新型コロナウイルス感染症の影響や工法の変更などを考慮し、適宜見直しが行われています。

2051年までの廃炉って、長いよな。でも、この問題は避けて通れない。東電には、もっと住民の人たちの声を聞いて、誠実に対応してほしい。

経済的な視点:物価高騰、老後資金への不安

物価高騰、年金、住宅…今、私たちが抱える経済的悩みは?

家計、老後資金、借金、政治的影響など多岐にわたる。

経済的な視点から、物価高騰、老後資金問題など、私たちを取り巻く状況について見ていきましょう。

✅ 防衛省が導入予定のF35戦闘機9機について、ソフトウェア開発の遅れと機体の不具合により、納入が25年度から26年度以降に遅れる可能性が指摘されています。

✅ F35は高額な戦闘機であり、日本政府は既に支払いを進めているにもかかわらず、納期や価格が米側に一方的に決定される有償軍事援助(FMS)の矛盾が浮き彫りになっています。

✅ 最新型機TR3構成機は実戦配備されておらず、米軍が訓練用に妥協した先行モデル(TR2)が引き渡される状況で、日本はF35の最大の輸入国となっています。

さらに読む ⇒日本共産党出典/画像元: https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2025-02-16/2025021601_01_0.html経済状況は、福島の復興、廃炉作業にも影響を与える可能性があります。

様々な問題が絡み合っている状況です。

最近の経済トピックとしては、物価上昇、老後資金、住宅問題などが人々の関心を集めています。

米の価格高騰や4月からのガス・電気料金値上げが家計に与える影響への懸念が高まっています。

年金生活を送る夫婦の資産形成や、世帯年収540万円の家庭が抱える借金問題と老後資金への不安も注目されています。

また、トランプ前大統領によるアジアへのF-35戦闘機購入提案など、政治的・経済的な話題も関心を集めています。

これらの経済的懸念は、福島の復興と廃炉作業にも少なからず影響を与える可能性があります。

えー、F-35って、納期も価格もあやふやなの?日本って、いいように使われてない?福島の問題もそうだけど、もっと賢く交渉できないもんかね。

福島第一原発の廃炉作業は、本当に大変な道のりだと感じました。

安全を最優先に、着実に進んでいくことを願っています。

💡 福島第一原発の廃炉作業は、長期的な取り組みであり、多くの課題を抱えています。

💡 デブリの全量回収、汚染水対策、そして地域社会との対話が重要です。

💡 経済状況も廃炉作業に影響を与える可能性があります。様々な視点からの検討が求められます。