福島第一原発の廃炉は?デブリ取り出し、課題とロードマップを解説?デブリ取り出し試験、難航する廃炉作業、そして今後の課題

東日本大震災から14年。福島第一原発の廃炉は難航。デブリ回収への道は険しく、2号機からのわずかな取り出しが第一歩。高放射線量下の作業、遠隔技術開発、そして長期化する廃炉への課題。住民の復興のため、安全最優先で現実的な計画が求められる。

💡 福島第一原発のデブリ取り出しは難航しており、2051年までの廃炉完了に向け課題が山積しています。

💡 2号機からのデブリ試験的取り出しに成功。今後の全量回収に向けた第一歩となりました。

💡 廃炉作業はロードマップに基づき進行。汚染水対策、燃料デブリ取り出し、廃棄物対策などが進められています。

さて、それでは福島第一原発の廃炉作業について、現在分かっている情報をご紹介していきます。

東日本大震災から14年:廃炉への長い道のり

福島の廃炉、デブリ回収の行方は?

2051年完了目指すも、長期化の可能性。

東日本大震災から14年、いまだ廃炉作業は続く。

ロボット性能不足でデブリ取り出しも遅延しています。

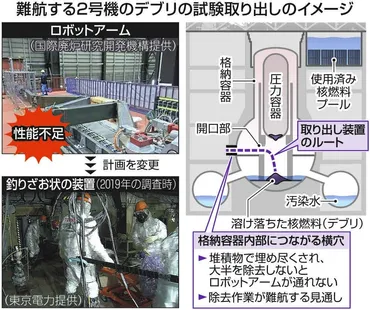

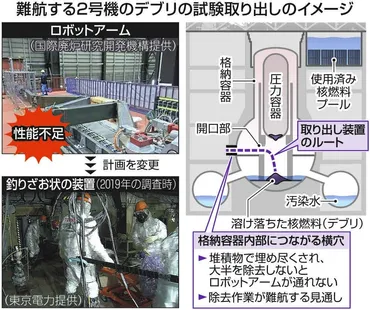

✅ 東京電力は、福島第一原発2号機のデブリ取り出し試験を3月中に開始する予定だったが、ロボットアームの性能不足と準備作業の難航により断念し、10月開始を目指すことにした。

✅ 使用予定だったロボットアームは、遠隔操作でデブリを回収するもので、国の補助事業として共同開発されたが、原子炉内の隙間を通る性能などに課題が見つかった。

✅ 工法を変更し、過去の調査で使われた釣りざお状の装置でデブリを採取することになった。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/305201デブリ取り出しの遅延は残念ですが、安全第一で進めてほしいです。

スリーマイル島原発の例を参考にすると、長い道のりになる可能性も示唆されていますね。

東日本大震災から14年が経過し、福島第一原子力発電所の廃炉作業は依然として難航しています。

廃炉の最難関とされるデブリの総量は1~3号機で推計880トンに上り、2051年までの廃炉完了を目指す政府と東京電力にとって、その回収は不可欠です。

しかし、高放射線量下での作業は過酷を極め、専門家からは現実的な計画と中間目標の設定が求められています。

スリーマイル島原発の廃炉事例を参考にすると、デブリの全量取り出しは早くても約68~170年後となる可能性も指摘されています。

うーん、これは長期戦になりそうだな。しっかりとした中間目標を設定して、進捗状況を明確にすることが重要だと思うね。金がかかることだし。

デブリ取り出しの第一歩:2号機からの挑戦

福島原発デブリ取り出し、何が廃炉への大きな一歩?

約0.7グラムのデブリ取り出しに成功。

2号機でのデブリ試験的取り出し成功は、廃炉に向けた大きな一歩となりました。

しかし課題も。

✅ 東京電力は福島第一原発2号機で燃料デブリの試験的取り出しに成功し、数グラムのかけらを回収、日本原子力研究開発機構などで分析を進め、炉心溶融時の状況を推定する。

✅ 9月にカメラの不具合で中断していた取り出し作業が再開までに40日以上を要し、原因究明よりも採取実行を優先したことなど、東電のプロジェクトマネジメントやリスク管理に対する社会からの理解と説明が求められている。

✅ 今後はトラブルが頻発することを前提とし、リスクコントロールやリスクコミュニケーションのあり方を見直し、時間がかかっても廃炉の現場への理解を深めることが重要となる。

さらに読む ⇒ニュースイッチ日刊工業新聞社出典/画像元: https://newswitch.jp/p/43541今回のデブリ取り出しは、貴重な情報が得られるでしょう。

ただ、トラブルへの対応、リスク管理には、さらなる改善の余地がありそうですね。

昨年11月7日、東京電力は福島第一原子力発電所2号機から約0.7グラムのデブリの取り出しに初めて成功しました。

これは2051年までの廃炉完了を目指す上での大きな一歩となりました。

しかし、今回の回収量はごくわずかであり、高放射線量下での作業は遠隔操作による特殊な装置の開発を必要としました。

全長22メートルの装置が用いられましたが、作業員の負担は大きく、意思疎通も困難を極めました。

取り出されたデブリは分析にかけられ、その硬さや成分に関する情報は今後の取り出し方法や工具選定に役立てられる予定です。

ほんと、やっと一歩って感じだね。でも、作業員の負担とか、もっとちゃんと考えてほしいな。遠隔操作って言っても、やっぱり大変でしょ?応援してるよ!

次のページを読む ⇒

福島第一原発の廃炉、着実に進行中。汚染水対策、燃料取り出し、デブリ回収…課題山積も、復興への道は続く。経済への影響も注視。