多言語化と帰宅困難者対策:インバウンド需要と災害時の安全確保は両立できる?多言語対応、災害時の外国人支援、帰宅困難者対策の現状と課題

東京五輪に向け急増する訪日客対応、多言語化は不可欠!顧客満足度UP、客単価向上も…多言語メニュー、ロボット活用事例も紹介。首都直下地震対策では、帰宅困難者向け多言語情報発信、一時滞在施設確保が急務。企業の連携や備蓄の重要性も解説。

企業と自治体の連携と、多言語対応の進展

企業と政府、災害対策でどんな連携が重要?

連携と自律的対応が鍵です。

企業と自治体が連携し、多言語対応を進めることで、より多くの人々が安心して暮らせる社会が実現します。

具体的な事例と、今後の展望について解説します。

✅ 内閣府は、災害時に外国人が必要な情報を容易に入手できるよう、多言語リーフレットを作成しました。

✅ このリーフレットは、地震や台風などの災害時に確認すべき情報と、それらを入手しやすいWEBサイトやアプリをまとめたものです。

✅ 日本語を含む14か国語に対応しており、内閣府のウェブサイトからダウンロードできます。

さらに読む ⇒一般社団法人外国人留学生高等教育協会出典/画像元: https://aheis.org/news20200708/内閣府の多言語リーフレットは、とても役立ちそうですね。

災害時に必要な情報が14か国語で手に入るのは心強いです。

企業も独自の対策を模索しており、AVCCは社員の防災意識を高める体験型ワークショップを実施し、サッポロビールはFirstMissionBoxを作成するなど、在宅勤務者の増加に対応しています。

専門家は、安全確保が地域の価値を高めるとし、企業の一斉帰宅抑制の重要性を指摘しています。

平時には国や自治体が企業間の連携を支援し、発災時には各企業が自律的に対応できる体制を目指すことが望ましいと提言しています。

そして、内閣府は、日本に在住する外国人向けに、15言語で災害情報を発信する説明資料を作成し、防災訓練や研修での活用を通じて、外国人への情報伝達を促進しています。

企業も防災対策に力を入れているんですね!うちの地域でも、もっと企業と自治体が連携して、みんなが安心して暮らせるようにしてほしいわ。

大地震発生時の帰宅困難者対策:一時滞在施設の確保と情報発信

大地震!帰宅困難時、どこに避難?安全確保の鍵とは?

一時滞在施設へ。情報確認し、適切行動を。

大地震発生時の帰宅困難者対策について、東京都の取り組みを中心に見ていきます。

一時滞在施設の確保と情報発信の重要性について解説します。

✅ 首都直下地震の被害想定見直しを受け、帰宅困難になった場合は一時滞在施設を利用することが推奨されており、施設では水道水や食料などが提供される。

✅ 一時滞在施設は、徒歩帰宅困難者のための一時的な休憩・滞在場所であり、避難所とは設置期間や目的が異なる。企業は一時滞在場所の確保や防災組織の結成などの事前準備が求められる。

✅ 東京都内には1,213か所の一時滞在施設があり、東京都防災マップで場所を確認できる。帰宅困難者は最大で415万人を超えると想定されている。

さらに読む ⇒アットダイム出典/画像元: https://dime.jp/genre/1531494/一時滞在施設の確保は、本当に重要ですね。

都民だけでなく、旅行者の方も利用できるのは、安心に繋がります。

大地震発生時の帰宅困難者対策として、東京都は一時滞在施設の確保を進めており、都立施設だけでなく、民間施設や区市町村の協力も得ています。

発災後72時間は救命救助が最優先のため、帰宅困難者の集団帰宅を抑制し、救急車の妨げとなる大渋滞を防ぐことが重要です。

被災時は、まず身を寄せている施設で安全を確保し、屋外で被災した場合は一時滞在施設へ移動します。

一時滞在施設の情報は、東京都や区市町村、駅前滞留者対策協議会から発信され、受け入れ可能となった施設を利用できますが、施設の被害状況により受け入れができない場合もあるため、情報発信後に適切な行動をとることが重要です。

令和7年1月1日現在で、1281か所(478653人分)の一時滞在施設が確保されています。

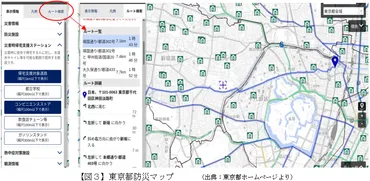

都立施設の位置情報は東京都防災マップで確認できます。

千代田区から江戸川区、八王子市から奥多摩町まで、各市区町村のホームページでも帰宅困難者対策や一時滞在施設の情報が公開されています。

一時滞在施設の確保は、企業のBCP対策としても重要ですね。従業員や顧客の安全を守ることは、企業の社会的責任です!

帰宅支援ステーションと代替輸送、そして更なる対策の推進

首都直下地震!帰宅困難者、どう守る?東京都の対策とは?

一時滞在施設確保、代替輸送、情報提供で支援

帰宅支援ステーションの整備や代替輸送の確保など、更なる対策について見ていきましょう。

官民一体となった取り組みが重要です。

✅ 内閣府が「大規模地震発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」を改定し、帰宅困難者の適切な行動判断のための情報提供のあり方や、帰宅時の混乱防止に関する指針が追加されました。

✅ 今回のガイドライン改定は、東日本大震災以降の社会状況の変化や、デジタル技術の発展などを踏まえ、官民連携による具体施策の検討内容を反映したものです。

✅ 事業者は今回のガイドライン改定を機に、自社の帰宅困難者等対策を再点検・見直し、特に情報提供のあり方や、帰宅開始時の混乱防止策について検討する必要があります。

さらに読む ⇒中小企業の未来をサポート コンパス❘三井住友海上出典/画像元: https://mscompass.ms-ins.com/business-news/earthquake/帰宅困難者支援の対策、本当に色々なことが行われているんですね。

でも、453万人もの帰宅困難者を想定しているのは、ちょっと恐ろしいです。

災害時、徒歩帰宅困難者への支援体制が東京都を中心に整備されています。

全都立学校と東京武道館が「災害時帰宅支援ステーション」として指定され、水道水、トイレ、情報提供を行います。

コンビニ、ガソリンスタンド、ファミリーレストランなども同様の役割を担い、東京都防災マップで場所を検索できます。

また、「災害時における帰宅困難者支援に関する協定」を締結した企業も支援に協力します。

代替輸送手段として、鉄道の遅延・運休時には、都がバス・船舶による代替輸送を確保し、鉄道事業者は乗り継ぎ情報を集約して効率的なピストン輸送などを行います。

東京都防災会議の被害想定によると、首都直下地震発生時には都内で453万人の帰宅困難者が発生し、東京駅や新宿駅に多くの人が滞留すると想定されています。

都は、事業所に対し3日間の従業員の滞留を可能とする備蓄を呼びかけるとともに、一時滞在施設の確保を急務としています。

帰宅困難者対策条例に基づき、むやみに移動しないよう呼びかけ、家族との連絡手段を複数確保することを推奨しています。

人命救助期間中の移動を避けるため、事業所には従業員のための備蓄を求めています。

買い物客や行楽客など約66万人を受け入れる場所が不足しており、都は公共施設などを活用した一時滞在施設の確保を急いでいます。

災害時の情報提供、もっと多言語で分かりやすくしてほしいよね。特に、交通機関の情報!あと、企業は従業員の備蓄、絶対やらなきゃダメだべ!

多言語化と災害対策、どちらも重要ですね。

官民一体となって、安全・安心な社会を築いていくことが大切だと感じました。

💡 多言語化対応は、インバウンド需要の獲得と顧客満足度向上に不可欠であり、差別化戦略として重要。

💡 首都直下地震などに備え、一時滞在施設の確保と多言語での情報発信が、帰宅困難者対策の鍵。

💡 企業と自治体の連携強化、帰宅困難者対策ガイドライン改定による官民一体となった対策推進が今後の課題。