多言語化と帰宅困難者対策:インバウンド需要と災害時の安全確保は両立できる?多言語対応、災害時の外国人支援、帰宅困難者対策の現状と課題

東京五輪に向け急増する訪日客対応、多言語化は不可欠!顧客満足度UP、客単価向上も…多言語メニュー、ロボット活用事例も紹介。首都直下地震対策では、帰宅困難者向け多言語情報発信、一時滞在施設確保が急務。企業の連携や備蓄の重要性も解説。

💡 インバウンド需要の増加に対応するため、多言語化対応は必須。単なる翻訳ではなく、顧客満足度向上に繋がる戦略。

💡 首都直下型地震などの災害に備え、帰宅困難者対策として一時滞在施設の確保と多言語での情報提供が重要。

💡 企業と自治体の連携強化、多言語対応の進展が不可欠。ガイドライン改定により、官民一体となった対策を推進。

それでは、まず多言語化の重要性について詳しく見ていきましょう。

インバウンド需要と多言語化対応の重要性

訪日客対応、多言語化で何が変わる?

客単価と顧客満足度が向上!

多言語化対応は、インバウンド需要を最大限に活かすために重要です。

言語の壁を取り払い、多様な顧客に対応するための具体的な方法について解説します。

公開日:2024/02/28

✅ 多言語対応は、インバウンド需要の回復や海外販路展開において重要であり、単なる翻訳ではなく、サービスや商品の魅力を伝え、差別化を図るための戦略として捉えるべきである。

✅ 多言語対応には、対応言語の選定(英語だけでなく中国語の簡体字・繁体字など、ターゲット層に合わせて検討)と、翻訳方法の選択(機械翻訳、日本人翻訳、ネイティブ翻訳、真の多言語対応)が必要である。

✅ 翻訳方法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、機械翻訳は手軽だが精度に課題があり、ネイティブによる翻訳が望ましいが、対象物(Webサイト、SNS、印刷物、案内表示など)に応じた留意点がある。

さらに読む ⇒訪日インバンドの最新情報やノウハウを掲載出典/画像元: https://honichinavi.com/multilingualization/外国人旅行客の増加を考えると、多言語対応は必要不可欠ですね。

メニューの多言語化は客単価をあげるだけでなく、リピーター獲得にも繋がりそうです。

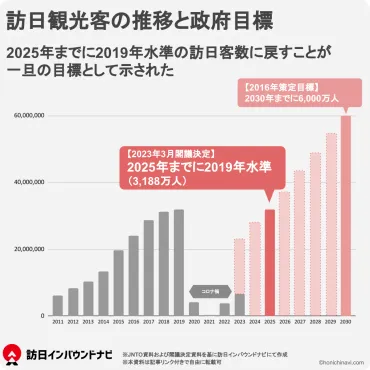

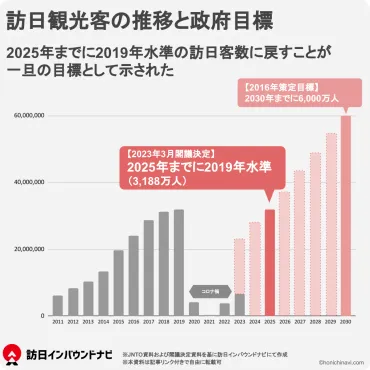

2020年の東京オリンピック開催に向け、多くの企業がインバウンド需要に対応するため、多言語化対応を強化しています。

訪日外国人の増加は、多言語対応の遅れが顧客満足度の低下やトラブルにつながる可能性を生み出しています。

外国人旅行客がコミュニケーションに困難を感じている点が多言語対応の必要性を示しており、スタッフとのコミュニケーション不足は客単価、リピート率の低下に繋がります。

多言語対応は、客単価と顧客満足度の向上につながるメリットがあります。

多言語メニューの導入は、外国人がより自由に商品を選べるようにし、客単価を上昇させ、リピーターの獲得や口コミ評価向上にも貢献します。

多言語対応は、まさに『金のなる木』ですね!客単価アップは経営者として見逃せない。うちの会社も早急に対応を検討せねば。

多言語化対応における具体的な事例と課題、そして帰宅困難者対策

多言語対応の課題は?コスト以外にどんな点?

翻訳、外国人対応、周知、企業間連携など。

災害時における多言語対応は、外国人旅行客や在住者の安全を守るために不可欠です。

具体的な事例と課題、そして帰宅困難者対策について掘り下げていきます。

公開日:2025/02/20

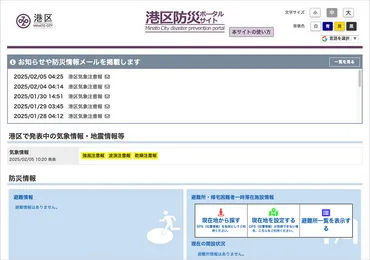

✅ 港区は昼間人口が夜間人口の約4倍と多く、帰宅困難者の発生を想定し、民間事業者と連携して一時滞在施設の開放や、区防災ポータルサイトでの情報提供を行っている。

✅ 区内在住者だけでなく、外国人を含む来街者にも多言語で災害情報を発信し、安全確保まで一時滞在してもらうための体制を整備している。

✅ 一時滞在施設に対し、3日間の滞在を前提とした物資の備蓄を促し、東京都と港区が費用を補助することで施設の負担を軽減している。

さらに読む ⇒をもっと身近に。ソフトバンクニュース出典/画像元: https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20250220_02一時滞在施設の重要性はよくわかりました。

でも、多言語対応ってコストもかかるし、色々な課題がありそうですね。

ホテルマイステイズみたいにロボットを活用するのも一つの手かな。

多言語対応には、メニューの多言語化におけるデザインの見直し、翻訳コスト、従業員の教育など、コストと手間がかかるというデメリットも存在します。

しかし、ホテルマイステイズでは、人型ロボット「Pepper」をリモートコンシェルジュとして導入し、多言語サポートを効率化するなど、様々な業種で多言語対応が進められています。

また、鎌倉市では、オリックスと連携し、NFCを活用した情報案内サービスを提供しています。

一方で、東日本大震災の教訓を踏まえ、首都圏の帰宅困難者対策が進められていますが、外国人対応、企業間の連携、多言語対応は重要な課題です。

東京都は450万人超の帰宅困難者を想定し、QRコードを利用した一時滞在施設検索システムを導入するも、多言語対応が課題となっています。

横浜市も英中韓対応の一時滞在施設検索システムを開発しましたが、発災後の外国人利用への周知が課題です。

大阪市は万博開催を見据え、多言語対応可能なホテルと連携し、滞在施設を確保しています。

防災対策における多言語対応、ほんとに大事だべさ!震災の時、言葉が通じない不安って相当なもんだと思う。自治体間の連携ももっと進んでほしいね。

次のページを読む ⇒

首都直下地震に備え、企業・自治体が連携強化!帰宅困難者対策、一時滞在施設の確保、外国人向け情報発信など、東京都の防災対策を徹底解説。