実質賃金はなぜ上がらない?~2024年、物価高騰と日本経済の課題~?実質賃金低迷の背景と、企業・政府の取り組み

日本の賃金と物価の最新動向を徹底分析!実質賃金は低迷するも、名目賃金は上昇傾向。専門家による詳細な解説、政府の経済対策、そして日銀の金融政策の行方は?未来を切り拓く、賃上げ・経済成長への道を探ります。

実質賃金の長期的な課題

日本の実質賃金低迷の理由は?

物価高騰と非正規雇用の増加が主な原因。

日本の実質賃金低迷の長期的な課題について、詳しく見ていきましょう。

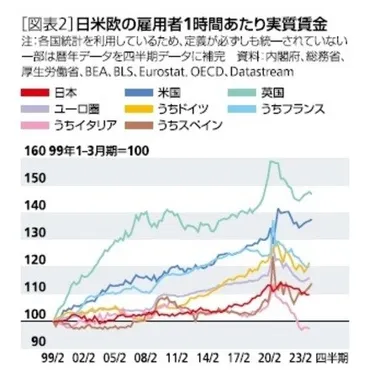

✅ 1人あたり実質賃金上昇率は、日本、イタリア、スペインで低迷しており、英国や米国は高い伸び率を示している。

✅ 実質賃金上昇率には、労働生産性、交易条件、労働分配率等が影響し、日本では、交易条件の悪化や労働分配率の低下が実質賃金上昇を抑制している。

✅ 労働分配率の低下には、資本財価格の低下、労働集約的産業の縮小、労働組合組織率の低下、市場の寡占化などが要因として挙げられる。

さらに読む ⇒富裕層向け資産防衛メディアゴールドオンライン出典/画像元: https://gentosha-go.com/articles/-/62766日本と欧米の実質賃金の差は、経済政策や労働市場の違いによるものですか。

これは、興味深いですね。

様々な要因が影響していることがわかります。

日本の実質賃金は過去30年間低迷しており、物価上昇や非正規雇用の増加がその主な原因です。

その推移は、経済政策、労働市場の変化、国際経済の影響という3つの要因によって説明されます。

最新データでは、特定産業での賃上げにより名目賃金は上昇傾向にあるものの、インフレ率の高止まりにより実質賃金は伸び悩んでいます。

国際比較では、日本とアメリカの実質賃金の差が浮き彫りになり、経済政策や労働市場の違いが影響していることが示唆されています。

実質賃金の問題を解決し、労働者の生活を豊かにするためには、労働市場改革や積極的な賃上げ政策、生産性向上、そしてデフレ脱却のための政策が必要不可欠です。

貯蓄率改善や消費喚起のための環境整備も重要です。

結局、日本って世界に比べて賃金上がってないってことよね?なんでなんだろーね。

物価上昇と賃金上昇の連関

コロナ禍で復活した賃金と物価の連関、その背景は?

サービス価格と非製造業の賃金の回復傾向。

この章では、物価上昇と賃金上昇の関係性について見ていきます。

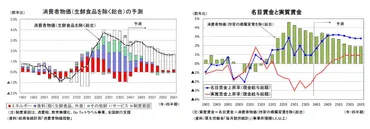

✅ 2023年の春闘では高い賃上げ率を達成したものの、実質賃金は23ヶ月連続でマイナスとなっており、名目賃金の下振れと物価の上振れが原因である。

✅ 2024年の春闘でも高い賃上げ率が見込まれるが、物価の上昇も続いているため、実質賃金がプラスに転じるのは2024年10-12月期と予想されている。

✅ 毎月勤労統計の信頼性に疑念があり、統計精度の向上と過去データの改訂が必要と提言されている。

さらに読む ⇒シンクタンクならニッセイ基礎研究所出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=78201?site=nli実質賃金がマイナスとなる要因が、名目賃金の上昇が物価上昇に追いつかないこと、というのは、なるほど、ですね。

企業の経営も大変そうです。

物価の基調を正確に捉えるためには、賃金と物価のきめ細かい情報を用いたモデルによって、サービス価格のトレンドを抽出・活用することが有効です。

1998年頃に失われた賃金と物価の連関は、コロナ禍以降にサービス価格と非製造業の賃金を中心に回復傾向にあります。

この連関が強まった要因として、賃金交渉時の物価参照、労働需給の引き締まり、海外ショックの影響の変化、企業の価格マークアップの安定化などが挙げられます。

金融政策運営において物価の基調を正確に把握することの重要性が強調され、特に現在の複雑な物価変動の中で、新しいアプローチの必要性が示唆されています。

実質賃金がマイナスとなる原因は、名目賃金の上昇が物価上昇に追いつかないためであり、経済成長を伴わない物価高騰下での賃上げなど、企業の経営を圧迫する状況も存在します。

企業は、賃上げしたいけど、物価も上がっているから、難しい局面だよな。うまいことやらんと、利益が出なくなる。

未来への展望

2025年の日本経済、成長の鍵は何?

内需と賃上げによる個人消費の活性化!

最後の章では、今後の展望について見ていきましょう。

公開日:2024/12/25

✅ 日銀の植田総裁は、経済・物価情勢の改善が続けば金融緩和の度合いを調整する可能性を示唆したが、具体的なタイミングやペースは今後の情勢次第とした。

✅ 次期米政権の経済政策や春闘の動向を注視し、2%の物価上昇と整合的な賃上げを社会に定着させる重要性を強調した。

✅ 現在は緩和的な金融環境を維持し、デフレ・低インフレへの逆戻りを避ける考えを示し、2024年は賃金と物価の好循環が進んだ1年だったと評価、2025年への期待を述べた。

さらに読む ⇒ロイター 経済、株価、ビジネス、国際、政治ニュース出典/画像元: https://jp.reuters.com/economy/bank-of-japan/JX57BBMDVBN55E2ZOPLTQJP4MI-2024-12-25/2025年度は、実質GDP成長率が加速する見込みですか。

賃上げが継続し、個人消費が活発化するというシナリオは、期待できますね。

2025年度の日本経済に関する政府見通しでは、内需主導による実質GDP成長率1.2%への加速が予測されています。

高水準の賃上げが継続し、実質賃金のプラスが定着することで個人消費が活発化し、経済成長を牽引するシナリオが描かれています。

政府は、賃上げと投資がけん引する成長型経済を目指しており、物価高への対応と所得向上を柱とした21.9兆円規模の総合経済対策を決定しました。

日本銀行の植田和男総裁は、春季労使交渉に向けた動きを注視し、2%の物価上昇と整合的な賃上げを社会に定着させることを重視しています。

また、2025年度の予算案は、過去最大規模となる見込みです。

日銀も政府も、がんばってくれそうね。期待していいのかしら?

本日の記事では、実質賃金の現状と課題、今後の展望についてご紹介しました。

賃金と物価のバランスが重要だと感じました。

💡 実質賃金は、物価上昇の影響を受け、3年連続でマイナス成長。名目賃金の上昇は必要不可欠。

💡 実質賃金上昇のためには、労働生産性の向上、賃上げ、デフレ脱却などの対策が必要。

💡 今後は、政府の経済対策や、日銀の金融政策の動向に注目していく必要がある。