実質賃金はなぜ上がらない?~2024年、物価高騰と日本経済の課題~?実質賃金低迷の背景と、企業・政府の取り組み

日本の賃金と物価の最新動向を徹底分析!実質賃金は低迷するも、名目賃金は上昇傾向。専門家による詳細な解説、政府の経済対策、そして日銀の金融政策の行方は?未来を切り拓く、賃上げ・経済成長への道を探ります。

💡 実質賃金は3年連続でマイナス。名目賃金は伸びているものの、物価上昇に追いつかず。

💡 実質賃金が上がらない原因は、物価上昇、労働生産性の低迷、そして賃金上昇の鈍化。

💡 今後の展望として、賃金と物価の好循環を目指す。そのためには、様々な対策が必要。

それでは、まず現況を把握するために、実質賃金に関する基礎的な情報から見ていきましょう。

プロジェクト「w」の序章

プロジェクト「w」の成功要因は?

データ収集、分析、レポート作成です。

本日は、プロジェクト「w」について掘り下げていきます。

データ分析の重要性が増していますね。

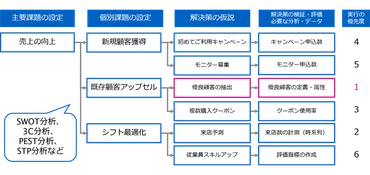

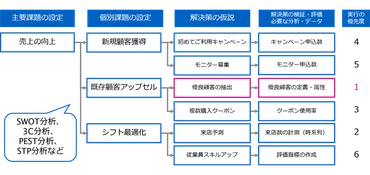

✅ データ分析プロジェクトを始める前に、まずビジネス課題を明確にし、既存のデータで何ができるかを検討するスモールスタートのアプローチが推奨される。

✅ データ収集段階では、解決したい課題に基づき、売上データや顧客情報などの定量データだけでなく、アンケートやオープンデータなどの定性データも幅広く集める。

✅ データ分析プロジェクトのサイクルを回すことで、データ活用のイメージや課題を明確にし、その後に分析基盤を構築することで、手戻りを減らしスムーズにデータ利活用を進めることができる。

さらに読む ⇒ソリューションサービスビジネスソリューション出典/画像元: https://businesssolution.konicaminolta.jp/business/solution/digitalmarketing/column/2021/0930_data_design.htmlデータ収集、分析、レポート作成まで、多岐にわたる活動内容ですね。

プロジェクト「w」の進捗状況を詳細に記録している点が興味深いです。

あるプロジェクト「w」は、初期段階からデータ収集、分析、レポート作成に至るまで多岐にわたる活動を展開しています。

このプロジェクトは、2020年のある時点における進捗状況が記録されており、wに関する詳細な情報がデータセットとして蓄積されています。

これらのデータセットは、プロジェクトの様々な側面を評価するために分析され、プロジェクトの改善に役立てられています。

wは、プロジェクトの成功に不可欠な要素であり、その評価が重要な意味を持ちます。

wの要素は様々な情報を示し、データ構造も明確に定義されています。

ふむ、データ分析の重要性は理解している。しかし、具体的な進め方については、もっと効率化できるはずだ!

賃金と物価のダイナミクス

2025年1月の賃上げ、実質賃金の変化は?

実質賃金はマイナス、物価高騰が影響。

この章では、毎月勤労統計調査の結果をもとに、賃金と物価の動きを詳しく見ていきますね。

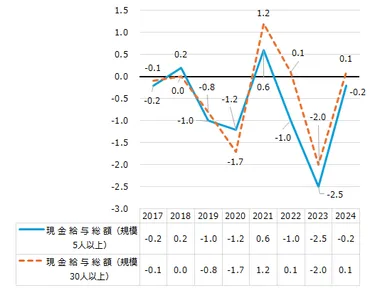

✅ 厚生労働省の2024年分毎月勤労統計調査速報によると、実質賃金指数は3年連続で前年比マイナスとなった一方で、現金給与総額は33年ぶりの高い伸びを示した。

✅ 事業所規模5人以上では実質賃金指数がマイナスだったものの、規模30人以上では2年ぶりにプラスに転じ、名目賃金も33年ぶりの高い伸びを記録した。

✅ 一般労働者の現金給与総額と所定内給与は過去最高の伸びを示し、パートタイム労働者の時間あたり給与も統計開始以来最高の伸びとなった。

さらに読む ⇒独立行政法人労働政策研究・研修機構()出典/画像元: https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2025/03/shunto_03.html名目賃金は上昇している一方で、実質賃金はマイナス。

物価上昇の影響は大きいですね。

専門家の方々の分析も参考になります。

2025年1月の毎月勤労統計調査(速報)では、パートタイム労働者を除く一般労働者の所定内給与が前年同月比で3.1%増加し、1994年1月以降で最高の伸びを記録しました。

名目賃金に相当する現金給与総額も2.8%増と増加しましたが、物価上昇の影響を受け、実質賃金は1.8%減と3カ月ぶりにマイナスとなりました。

第一生命経済研究所の永浜氏をはじめ、専門家たちは、日銀の金融政策正常化への影響や、物価高騰と特別給与の減少による実質賃金の低下について分析しています。

政府や連合は、物価上昇を上回る賃上げの実現を目指しており、特に中小企業の賃上げが重要視されています。

あら、名目賃金は上がってるのに、実質賃金はマイナスなのね。やっぱり物価高騰って、生活に響くよね~。

次のページを読む ⇒

日本の実質賃金低迷の謎を解く!物価高、賃上げ、経済政策…課題と対策を徹底解説。未来への道筋を示す。