2025年のガソリン価格、どうなる?今後のガソリン価格の動向とは!?

💡 2025年1月には、ガソリン価格が1リッターあたり5円ほど上昇する見込みです。

💡 ガソリン価格は、原油価格や為替レートなどの様々な要因によって変動します。

💡 政府は、ガソリン価格高騰対策として、補助金や税制の変更などを検討しています。

それでは、ガソリン価格の現状と今後の見通しについて解説してまいります。

2025年のガソリン価格見通し

2024年12月からのガソリン価格の上昇は、政府による補助金の段階的な縮小が原因とのことですね。

✅ 2024年12月頃からガソリン価格が値上がりしており、2025年1月16日からは1Lあたり5円ほど上昇する見込みです。これは、政府によるガソリン補助の段階的な縮小が原因です。

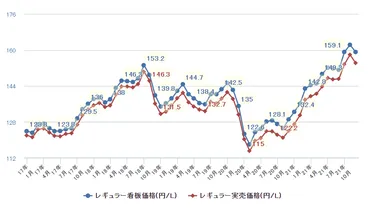

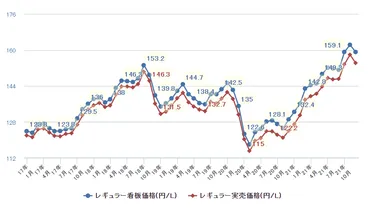

✅ 過去10年間のガソリン価格の動向を見ると、2018年にOPECによる協調減産やアメリカによるイランへの経済制裁の影響で、ガソリン価格が6カ月ほど150円台にまで高騰しました。その後、2019年は140円台、2020年には一時120円台まで値が下がりましたが、2020年末から再び上昇しています。

✅ ガソリン価格は、原油価格や為替レート、消費税などの要素に加え、地域の競合状況やガソリンスタンドまでの輸送費などの要因によって変動します。そのため、地域によってガソリン価格に差が生じます。

さらに読む ⇒carhack出典/画像元: https://carhack.jp/sell/gasoline-price/ガソリン価格の変動は本当に複雑で、予測が難しいですね。

2024年12月現在、レギュラーガソリンの価格は162.5円/Lと、ピーク時からは少し下がっていますが、依然として高値です。

2025年のガソリン価格の予想については、世界情勢や原油価格の変動、政府の政策など様々な要因が影響するため、現時点では明確な予測は難しいです。

ただし、原油価格の安定、ウクライナ情勢の落ち着き、円安の進行など、ガソリン価格の上昇要因がいくつか存在するため、2025年も高値が続くと予想されます。

一方で、電気自動車やハイブリッド車の普及、燃料電池車の開発など、ガソリン車に代わる技術の進歩も進んでおり、将来的にはガソリン価格が下がる可能性もゼロではありません。

安いガソリンスタンドを探す方法としては、ガソリン価格情報サイトやアプリを活用したり、クレジットカードのポイント還元を利用したりする方法があります。

ガソリン価格の変動は今後も続くでしょう。

最新情報を入手し、自分に合った方法で賢く節約していきましょう。

なるほど!ガソリン価格の変動は、企業の経営戦略にも大きく影響するんだな。

ガソリン価格の決定要因

ガソリン価格の決定要因は、原油価格、税金、そして為替レートなど、様々な要素が複雑に絡み合っているんですね。

✅ ガソリン価格は、原油価格、ガソリン税、石油石炭税、地球温暖化対策税、消費税の合計で決まります。

✅ 近年、ガソリン価格が上昇している主な要因は、原油価格の上昇と円安です。ロシアのウクライナ侵攻による原油需給の不安定化や、円安による輸入価格の上昇が影響しています。

✅ ガソリン価格抑制のため、政府は燃料油価格激変緩和補助金やガソリン税のトリガー条項といった制度を導入しています。補助金は燃料元売り業者に支給され、消費者の負担軽減を目指しています。トリガー条項は、ガソリン価格が一定水準を超えた場合にガソリン税の税率が引き上げられる仕組みです。

さらに読む ⇒mattoco Life | 三菱UFJアセットマネジメントが提供する、あなたの゛life゛をデザインするサポートメディア出典/画像元: https://life.mattoco.jp/post/2024032701.html政府がガソリン価格抑制のために様々な対策を講じているのは、国民生活への影響が大きいからでしょうね。

ガソリン価格は、原油価格、為替レート、税金によって左右されます。

原油価格は需要と供給のバランスによって変動し、近年はロシアのウクライナ侵攻の影響を受けて高騰しています。

円高はガソリン価格を下げ、円安は逆に値上がりさせます。

日本は原油のほぼ100%を輸入に頼っているため、円安はガソリン価格に大きな影響を与えます。

税金はガソリン価格の3~4割を占め、ガソリン税、石油石炭税、温暖化対策税、消費税が含まれています。

ガソリン価格の現状では、原油価格の下落や円高への転換が期待できないことから、今後しばらくは高値安定が予想されます。

政府のガソリン価格対策、なかなか難しい問題だな。

ガソリン価格の変動と歴史

ガソリン価格は歴史的に大きな出来事の影響を受けてきたんですね。

公開日:2024/12/27

✅ ガソリン価格は歴史的に大きな出来事の影響を受け、高くなったり安くなったりしてきた。2020年から2021年にかけては右肩上がりで、2022年以降も160円台で高止まりしている。

✅ 2021年からガソリン価格が高止まりしている理由は、コロナのワクチン普及による経済活動の活発化で原油需要が高まっている一方で、産油国はコロナの再拡大を懸念して大幅な増産に慎重なため、原油の調達コストが高くなっていることにある。

✅ 2023年1月時点ではガソリン平均価格は150円台となっており、高値は維持されている。今後も需要と供給のバランス、国際情勢などの影響を受け、ガソリン価格は変動すると予想される。

さらに読む ⇒VOITUREヴォワチュール出典/画像元: https://voiture.jp/car-knowledge/gasoline-price-forecast/ガソリン価格の変動は、世界情勢や経済状況の影響を大きく受けることが分かりました。

2024年12月中頃からガソリン価格が値上がりしており、2025年1月16日からは1Lあたり5円ほど上昇する見込みです。

これは政府によるガソリン補助の段階的な縮小による影響です。

過去10年間のガソリン価格を見ると、2018年にはOPECの協調減産やアメリカによるイランへの経済制裁の影響で価格が上昇しました。

2020年は一時的に価格が下がりましたが、2020年末から上昇し、2021年にはコロナからの経済回復による原油需要の高まりが価格上昇の要因となりました。

ガソリン価格の地域差は製油所までの距離や競合店舗数などの要因によって生じます。

現在、電気自動車や燃料電池車などの脱石油に向けた自動車の多様化が進んでいるものの、ガソリンは依然として主要な燃料であり、ガソリン価格の動向は今後も注目されます。

ガソリン価格の上昇は、家計への負担も大きいですよね。

政府のガソリン価格対策

政府は、ガソリン価格高騰対策として、暫定税率の廃止やトリガー条項の解除などを検討しているんですね。

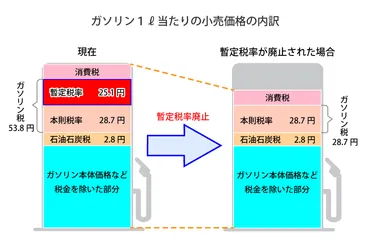

✅ ガソリン価格の高騰を受けて、暫定税率の廃止が検討されている。暫定税率は道路整備を目的として1974年に導入されたが、現在では一般財源となっており、廃止を求める声が上がっている。

✅ ガソリン価格の急騰を抑えるための対策として、ガソリン税のトリガー条項がある。これは、ガソリン価格が一定水準を超えた場合に、暫定税率の徴収を自動的に停止する条項である。しかし、2011年から東日本大震災復興財源確保のために凍結されており、現在も解除されていない。

✅ 政府は現在、燃料油価格激変緩和対策の補助金によってガソリン価格を調整している。しかし、この補助金は12月以降縮小され、来年1月からは基準価格が引き上げられる予定である。そのため、暫定税率の廃止やトリガー条項の解除など、ガソリン価格高騰対策が求められている。

さらに読む ⇒一般社団法人ウーマンライフパートナー出典/画像元: https://wlp.or.jp/information/4308ガソリン価格対策は、財政状況やエネルギー政策との兼ね合いが難しいですね。

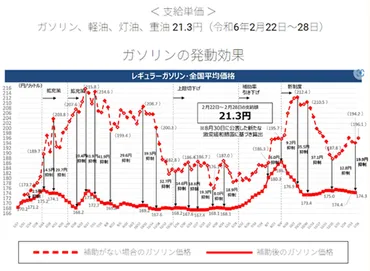

ガソリン価格の急騰を抑えるため、政府は2022年1月から石油元売り会社への補助金を支給しているが、6兆円を超える予算規模に対して批判も出ている。

本稿では、ガソリン価格の構造、補助金による抑制効果、トリガー条項について解説し、現状と課題を探る。

ガソリン価格は、原油価格、円安、税金、諸経費などの要素から決定される。

原油価格は、2020年秋頃から上昇し、ロシアによるウクライナ侵略以降はさらに高騰した。

円安も原油価格上昇に拍車をかけ、円換算後の原油価格は上昇した。

ガソリン税は、本則と「当分の間税率」で構成され、10%の消費税もかかる。

諸経費には、輸送費、精製費、運搬費、貯蔵費などが含まれる。

政府は、補助金によりガソリン価格の上昇を抑制している。

2022年以降、市場価格では200円を超えることもあったが、補助金によって160円を下回った。

補助金は、石油元売り会社に支給され、卸売り価格を引き下げることで、ガソリンスタンドでの販売価格を抑制している。

補助金は当初から時限的措置とされていたが、ガソリン価格の高騰を受けて、2023年10月まで延長された。

しかし、予算規模の大きさや、補助金による価格抑制効果の疑問、高騰が続く現状などから、政府は補助金廃止に向けた出口戦略を迫られている。

具体的な出口戦略として、トリガー条項が議論されている。

トリガー条項は、ガソリン価格が一定水準を超えると、ガソリン税の「当分の間税率」を一時的に減額する仕組みだ。

自民、公明、国民民主の3党が協議を進めているが、減額幅や発動基準など、様々な課題が残されている。

政府のガソリン価格対策は、経済効果と国民への影響をバランス良く考えないといけないな。

ガソリン価格変動の影響と今後の展望

ガソリン価格は、生活費や産業活動に大きな影響を与えますね。

公開日:2024/11/21

✅ ガソリン価格には揮発油税や地方揮発油税などの税金に加えて、消費税も課税されている。ガソリン税は本来の税率よりも高い暫定税率が適用されており、さらに消費税も課せられるため、ガソリン価格の約半分を税金が占めることになる。

✅ トリガー条項は、ガソリン価格が3か月連続で160円/Lを超えると暫定税率を解除し、ガソリン価格を25.1円/L引き下げる制度。しかし、現在も凍結された状態であり、これは東日本大震災の復興財源確保や政府の財政状況を考慮した結果と考えられる。

✅ トリガー条項の凍結解除は、ガソリン価格の抑制に効果があると期待される一方、政府にとって財源不足やインフレ対策の難しさなどを招くリスクも存在する。

さらに読む ⇒自動車情報誌「ベストカー」出典/画像元: https://bestcarweb.jp/bike/1042648ガソリン価格の変動は、将来のエネルギー政策の方向性を考える上で重要な要素ですね。

ガソリン価格は、生活費や産業活動に大きな影響を与える重要な要素です。

2022年から始まった燃料油価格激変緩和補助金は、ガソリン価格を安定させる効果を発揮してきましたが、2024年12月以降は段階的に縮小される予定です。

このため、ガソリン価格は上昇すると予想されます。

さらに、暫定税率の廃止もガソリン価格に影響を与えると考えられています。

暫定税率は、1954年から道路整備計画の財源として課されてきた税金の一部ですが、廃止されればガソリン価格は1リットルあたり約25円下がる可能性があります。

しかし、税収減への対応が課題となります。

ガソリン価格上昇は、物流業界のコスト増加、物価上昇、家計への負担増加など、経済全体に影響を及ぼします。

今後の政策としては、補助金の段階的縮小に加え、トリガー条項の再導入が検討されています。

トリガー条項は、原油価格が一定水準を超えた場合に、ガソリン税を一時的に引き下げる仕組みです。

ガソリン価格変動を抑えるためには、補助金の継続的な活用、トリガー条項の再導入、そして電動車や再生可能エネルギーの普及促進など、多角的な政策が必要です。

ガソリン補助金は、2022年1月に原油価格高騰に対応するため導入されましたが、2024年12月19日以降段階的に縮小され、最終的に終了する予定です。

終了の理由は主に以下の3点です。

1. 巨額の財政負担 6兆円を超える支出は持続不可能であり、他の重要政策への予算配分を阻害する可能性があります。

2. 市場メカニズムの歪み 補助金による人工的な価格抑制が、省エネや代替エネルギーへの移行を阻害しているとの指摘があります。

3. エネルギー政策の転換 市場原理に基づく価格形成への移行が求められています。

政府は、2024年12月19日から補助率を引き下げ、2025年1月16日にはさらに引き下げることで、段階的に補助金を終了させる予定です。

ガソリン価格への影響としては、補助金終了による価格上昇が懸念されますが、暫定税率の廃止が議論されており、これが実現すれば、価格上昇を緩和する可能性があります。

補助金終了は、短期的には家計への負担増につながる可能性がありますが、長期的には財政の健全化、エネルギー効率の向上、脱炭素社会への移行が促進されると期待されています。

ガソリン価格の変動は、やっぱり私たちの日々の生活に大きく影響を与えるんだな。

ガソリン価格は、様々な要因の影響を受けて変動しており、今後も注目していく必要があります。

💡 2025年には、ガソリン価格が上昇する可能性が高いです。

💡 政府は、ガソリン価格高騰対策として、様々な政策を検討しています。

💡 今後のガソリン価格の動向は、世界情勢やエネルギー政策などに大きく左右されます。