南海トラフ巨大地震対策、最新情報!気になるポイントは?政府の対応と訓練とは!?

南海トラフ巨大地震への備えは万端? 最新の対策情報と政府訓練の詳細を公開! 災害への備え、今すぐチェック!

💡 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループが開催され、最新の対策などが発表されました。

💡 政府は南海トラフ地震を想定した訓練を実施し、防災対策の強化を図っています。

💡 南海トラフ地震のメカニズムや発生の切迫性、そして備えについて解説します。

それでは、最初のテーマについて詳しく見ていきましょう。

南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ(第25回)

南海トラフ巨大地震対策はどの段階まで進んでいますか?

10年経過、見直し中

南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループでは、様々な対策が検討されているんですね。

✅ このリストは、防災に関する様々なテーマを網羅しており、ボランティアやNPO活動から地震、津波、台風、洪水などの自然災害、さらには原子力事故や健康危機管理まで、幅広い分野をカバーしています。

✅ 具体的な内容としては、災害への備え、応急活動、復旧・復興、防災教育、防災マップ、防災資機材など、災害発生前、発生時、発生後のあらゆる段階における対策が挙げられています。

✅ また、南海トラフ地震、東日本大震災、阪神・淡路大震災といった過去の災害の教訓や、防災推進国民大会などの取り組みも含まれており、防災に関する総合的な情報提供を目指していることがわかります。

さらに読む ⇒TEAM防災ジャパン出典/画像元: https://bosaijapan.jp/library/%E5%8D%97%E6%B5%B7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%95%E5%9C%B0%E9%9C%87%E5%AF%BE%E7%AD%96-%EF%BC%88%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%EF%BC%89/とても重要な情報が満載ですね。

災害への備えを改めて意識させられます。

南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ(第25回)が令和7年1月10日に開催され、推進地域・特別強化地域地震防災対策推進地域・地震津波避難対策特別強化地域の地図と市町村一覧、推進基本計画のフォローアップ、南海トラフ地震臨時情報に関しての防災対応検証と改善策、南海トラフ地震臨時情報の解説ページ、南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドラインの改訂版、南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画、大規模地震・津波災害応急対策対処方針、震度分布・津波高等・被害想定、長周期地震動、南海トラフ巨大地震の検討体制、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の策定から10年が経過したことに伴う進捗状況の確認や被害想定の見直し、新たな防災対策検討、南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会、南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループ、南海トラフ沿いの異常な現象に関する評価基準検討部会、南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググループ、南海トラフ沿いの大規模地震の予測可能性に関する調査部会、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ、東日本大震災の教訓を踏まえた南海トラフ巨大地震対策検討、南海トラフ沿いの大規模地震の予測可能性に関する調査部会、南海トラフ巨大地震対策協議会、南海トラフの巨大地震モデル検討会、南海トラフ地震に関連する情報発表時の政府対応に関する情報などが発表されました。

なるほど、防災対策は企業にとっても重要だな。我が社にも防災対策を強化した方が良さそうだ。

南海トラフ地震を想定した政府本部運営訓練

防災の日、政府はどんな訓練を実施した?

南海トラフ地震想定訓練

防災の日に行われた訓練は、災害への備えを再確認する良い機会でしたね。

✅ 「防災の日」に政府は首都直下地震や南海トラフ巨大地震を想定した総合防災訓練を実施しました。訓練では、安倍首相や閣僚が集まり、各省庁の対応を確認しました。また、国民に命を守る行動を促すとともに、社会の混乱を最小限に抑えるため、食料や生活必需品の買いだめ、買い急ぎを控えるよう呼び掛けました。

✅ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、政府は訓練参加者を減らすなど、感染対策を講じました。また、一部自治体では、訓練の中止や縮小が行われました。

✅ 訓練を通じて、災害発生時の政府や自治体の対応、国民への情報発信、そして、個人が災害に備えることの重要性が改めて認識されました。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/52464訓練を通して、政府や自治体だけでなく、私たち一人ひとりが災害に備えることの重要性を認識することができました。

9月1日の防災の日に、政府は南海トラフ地震を想定した政府本部運営訓練を総理官邸で実施しました。

安倍内閣総理大臣と小此木防災担当大臣は神奈川県川崎市で行われた九都県市合同防災訓練を視察しました。

午前7時10分に最大震度7の首都直下地震発生を想定し、閣僚等は自宅や自省庁等から徒歩で官邸へ参集する訓練を実施しました。

また、和歌山県南方沖を震源とするマグニチュード9.1の南海トラフ地震発生を想定し、災害緊急事態の布告、並びにこれに伴う緊急災害対策本部及び緊急災害現地対策本部の設置を閣議決定し、安倍内閣総理大臣を本部長とした緊急災害対策本部会議を開催しました。

会議では、宮崎県庁とのテレビ会議を実施し、被害状況の報告と政府への要望を共有しました。

うん、政府も動いてるみたいだし、安心したわ。でも、やっぱり自分自身でもしっかり対策を立てとかないとね。

九都県市合同防災訓練

九都県市合同防災訓練は何を想定して行われた?

川崎市直下地震

九都県市合同防災訓練では、様々な機関が連携して訓練を行っていたんですね。

公開日:2018/09/07

✅ 九都県市合同防災訓練が川崎区東扇島で行われ、消防、警察、自衛隊など約140機関、約8000人が参加しました。

✅ 訓練では川崎DMATによる応急医療訓練、塩素漏えい想定の特殊災害対応訓練、ヘリコプターによる救出訓練など、約30項目が行われました。

✅ 安倍首相は視察で、地域と防災機関の連携強化を訴え、参加者は訓練を通して災害への備えについて学びました。

さらに読む ⇒タウンニュース | 神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙出典/画像元: https://www.townnews.co.jp/0206/2018/09/07/447776.html訓練を通して、地域住民の防災意識が高まることを期待しています。

九都県市合同防災訓練は、関東圏の9つの地方公共団体により、川崎市直下を震源とする最大震度7の地震発生を想定し、川崎市の東扇島東公園や川崎マリエン等を会場として実施されました。

安倍内閣総理大臣は、ヘリコプターで会場へ移動し、市民が孤立した東扇島から防災用浮き桟橋と巡視船を用いて避難する訓練、消防車及び消防艇による一斉消火訓練を視察しました。

また、地元の小・中学生と、無事避難できたことを救助隊に周知するための黄色いタオルを扉に掛ける訓練や、簡易担架を作成し、負傷者と見立てた人形を運搬する訓練に参加しました。

最後に、消防、警察、自衛隊等が参加した救出救助訓練を視察しました。

訓練に参加した子供たちも、防災の大切さを学んだみたいで良かったわね。

南海トラフ地震のメカニズムと発生の切迫性

南海トラフ地震、次はいつ?

発生間近

南海トラフ地震は、日本にとって大きな脅威ですね。

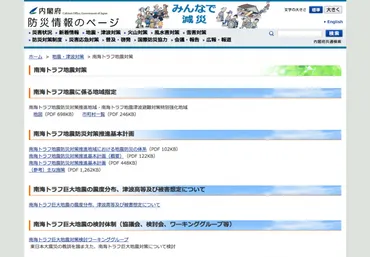

✅ 南海トラフ地震は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む際に発生する地震であり、プレートの境界が固着し、陸側のプレートが引きずり込まれることでひずみが蓄積され、限界に達して跳ね上がることで発生します。

✅ 南海トラフ地震は過去に繰り返し発生しており、その発生過程には多様性があり、広い領域で同時に発生したり、時間差をおいて発生したりするなど、時間差にも幅があることが知られています。

✅ 南海トラフ地震は概ね100~150年間隔で発生しており、前回の南海トラフ地震から約80年が経過した現在では、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高い状態です。

さらに読む ⇒ 気象庁出典/画像元: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nteq/nteq.html南海トラフ地震の発生の可能性は高いので、しっかりと備えておく必要がありますね。

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖までのフィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界で発生する巨大地震です。

フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む際に、プレート境界が固着し、陸側のプレートが引きずり込まれてひずみが蓄積されます。

このひずみが限界に達すると、陸側のプレートが跳ね上がって地震が発生します。

南海トラフ地震は、概ね100~150年周期で発生しており、前回の昭和東南海地震(1944年)及び昭和南海地震(1946年)から約80年が経過した現在では、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まっていると考えられています。

南海トラフ地震は、その発生過程に多様性があり、広い領域で同時に発生したり、隣接する領域で時間差をおいて発生したりするなど、様々なパターンがあります。

また、過去の事例では、32時間や2年といった時間差で発生するケースも確認されています。

東海地震は、南海トラフ地震の想定される地震のひとつで、過去に発生した地震の規模や発生間隔から、特に切迫性が高いと考えられています。

うむ、地震のメカニズムを理解することは、対策を立てる上で非常に重要だな。

南海トラフ地震への備えと今後の訓練

南海トラフ地震への備え、どんな訓練が行われる?

大規模総合訓練と避難者空輸訓練

南海トラフ地震を想定した訓練は、災害対応能力向上に役立つと思います。

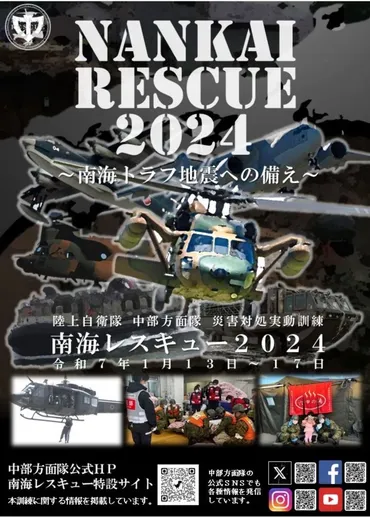

✅ 2025年1月13日から17日にかけて、南海トラフ巨大地震を想定した災害対処能力向上訓練「南海レスキュー2024」が実施されます。

✅ 訓練は陸海空自衛隊に加え、防衛省以外の行政機関、地方自治体、企業、団体、防災学の有識者などが参加し、発災直後の72時間を想定した初動対処訓練を行います。

✅ 訓練の一部は一般公開され、高知、大阪、愛知のイオンモールや、パナソニックスタジアム、大阪城公園などで、自衛隊の活動を見学できます。

さらに読む ⇒陸上自衛隊応援サイト「陸自調査団」出典/画像元: https://rikuzi-chousadan.com/2014karenda/2025info/gsdf20250113nankairescue.html訓練を通して、関係機関の連携強化が図られることを期待しています。

南海トラフ地震は、日本に甚大な被害をもたらす可能性のある地震であり、その発生に備え、防災対策を強化していくことが重要です。

令和6年11月4日(月・振替休日)に、南海トラフ地震による津波襲来を想定した大規模津波防災総合訓練が、和歌山県和歌山市をメイン会場に開催されます。

訓練には、警察、消防、自衛隊、海上保安庁、国土交通省TEC-FORCE、府県、市等約120機関が参加し、救助・救出、道路・航路啓開、緊急排水など、本番さながらの実働訓練を行います。

訓練は和歌山県和歌山市、大阪府堺市、和歌山県すさみ町、串本町の4会場で行われ、被害軽減と津波に対する知識の普及・啓発を目的としています。

愛知県は、陸上自衛隊中部方面隊が主催する南海トラフ地震を想定した防災演習「南海レスキュー2024」に参加します。

1月15日には、愛西市の「ゼロメートル地帯広域防災活動拠点」から稲沢市陸上競技場への避難者空輸訓練を実施します。

1月17日には、愛知県災害情報センターにおいて指揮所訓練を実施し、自衛隊を始めとした防災関係機関との連携のもと、被害状況等の情報共有、救援部隊の活動調整、孤立地域への対応、津波被害地域からの広域避難などの対応について訓練を行います。

訓練の情報を集めて、今後の事業計画に役立てたいわね。

本日は、南海トラフ巨大地震対策に関する最新情報をご紹介しました。

災害への備えは、私たち一人ひとりの責任です。

💡 南海トラフ地震対策検討ワーキンググループでは、最新の対策などが発表されました。

💡 政府は南海トラフ地震を想定した訓練を実施し、防災対策を強化しています。

💡 南海トラフ地震のメカニズムや発生の切迫性、そして備えについて解説しました。